Sponsored Link

睡眠薬、作用時間の違い

生活する上で、睡眠はなくてはならないものです。睡眠がうまくとれないと疲れが残ってしまいます。それゆえに睡眠で悩む人は多く、睡眠薬は多くの患者さんが使っています。不眠のタイプは主に以下の4種類です。

- 入眠困難;なかなか寝つけない

- 中途覚醒;夜中に目が覚める

- 早朝覚醒;朝早く目覚める

- 熟眠困難;十分に眠れていないと感じる

今回は睡眠薬についてまとめていきます。睡眠薬は中枢神経系の機能を低下させることで効果を示します。

まず、睡眠薬はおおまかに以下のようにわけられます。

- バルビツール酸系

- ベンゾジアゼピン系

- 非ベンゾジアゼピン系

- その他

このうち、バルビツール酸系、ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系は作用機序が似ているので、まとめて確認します。

Sponsored Link

Sponsored Link

バルビツール酸系、ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系の作用機序

様々なところで話をしていますが、受容体と同じように考えてもらえればいいです。カギと鍵穴がくっついて、扉が開きます。睡眠薬はGABAA受容体が大きく関わります。

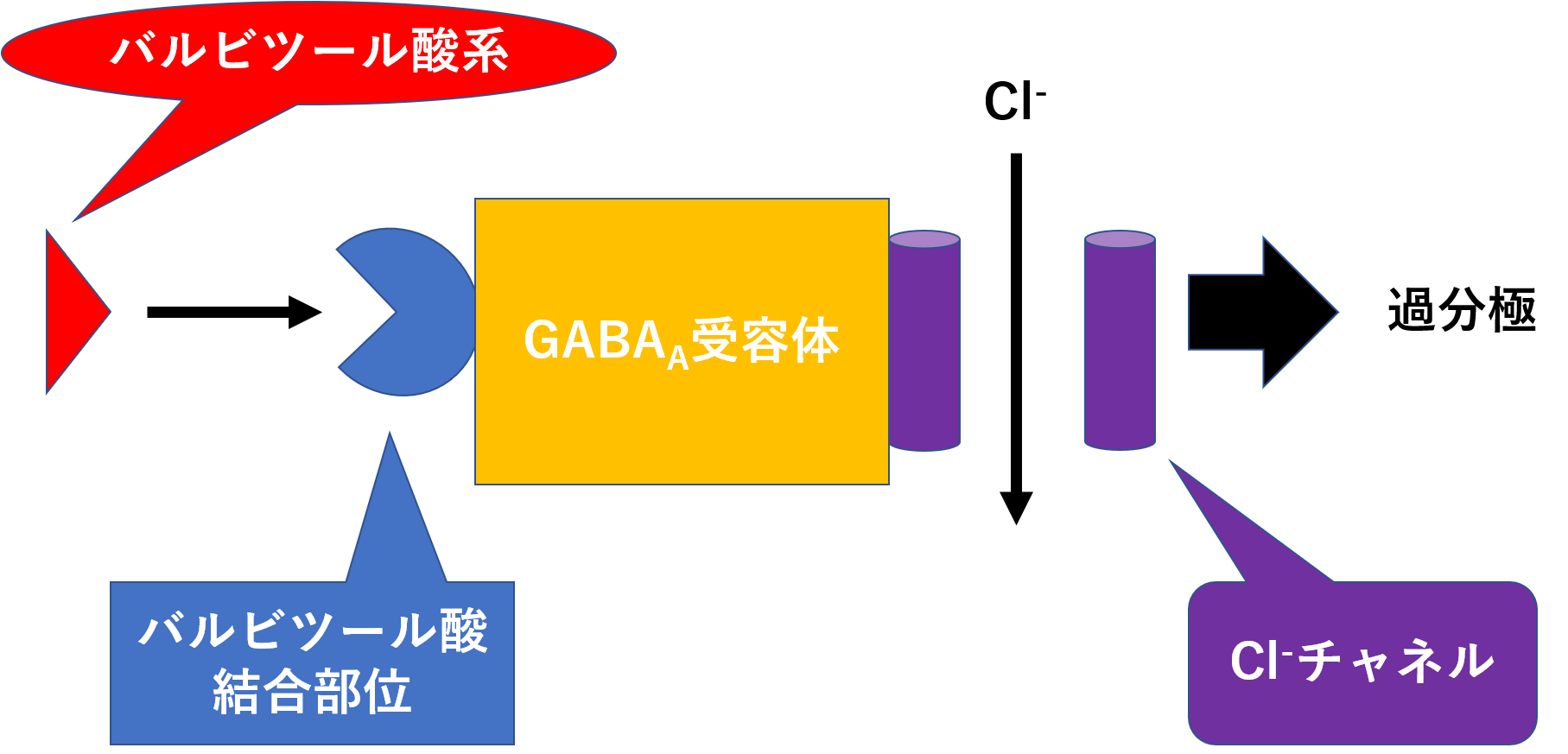

まずバルビツール酸系からです。

GABAA受容体には、バルビツール酸結合部位というものがあり、バルビツール酸系であれば、バルビツール酸結合部位というところにくっつきます。

GABAA受容体にはCl-チャネルというCl-イオンが通過できるトンネルがあります。バルビツール酸結合部位にバルビツール酸がくっつくと、Cl-チャネルが開きCl-が通れるようになり、細胞内にCl-がたまります。

Cl-イオンがたまると、過分極を起こし、抑制性神経の機能を亢進して催眠効果をもたらします。

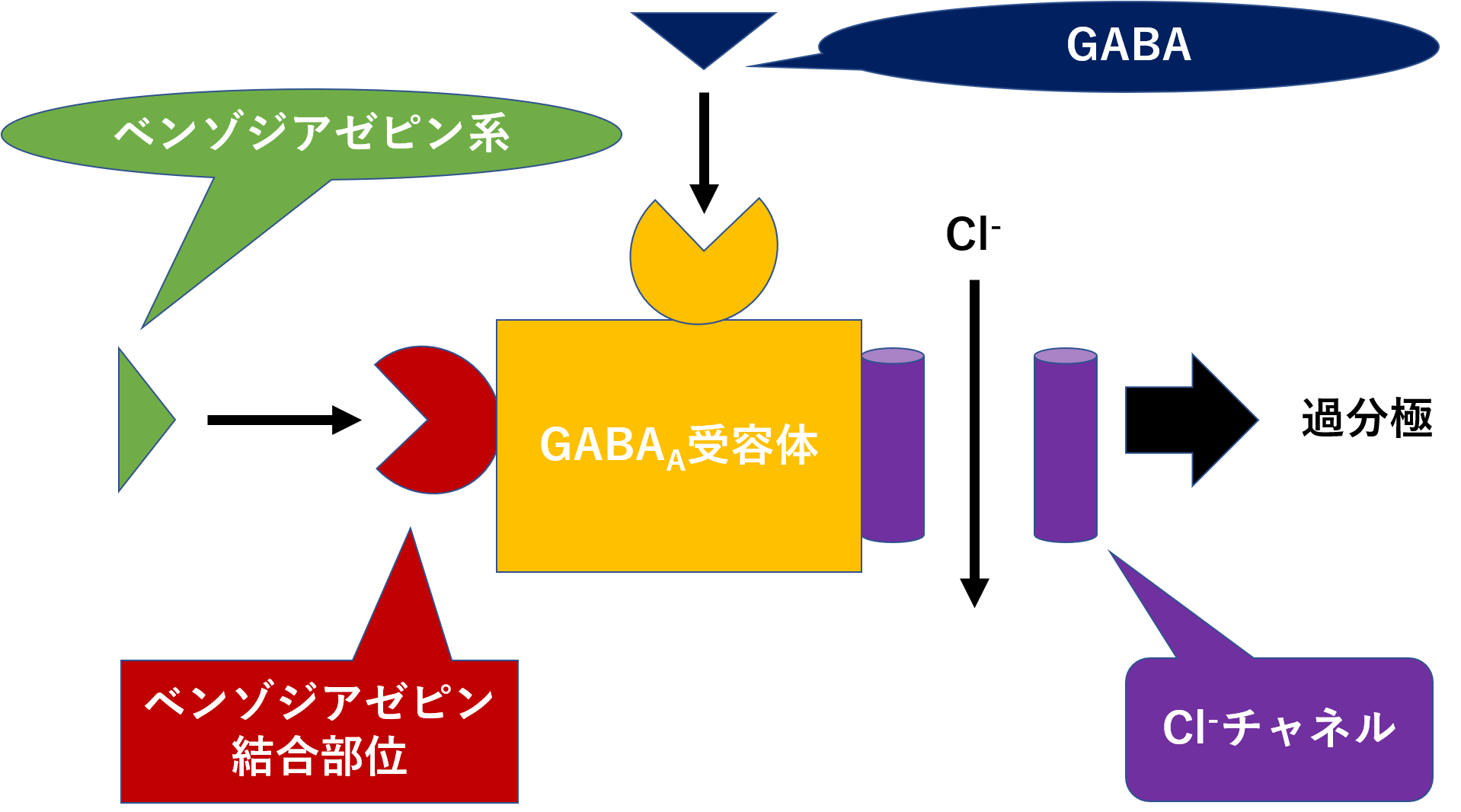

ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系もほぼ一緒ですが、バルビツール酸系よりひと手間かかる感じです。

GABAA受容体には、ベンゾジアゼピン結合部位というのもあって、ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系はそこにくっつきます。

バルビツール酸系とここが微妙に違うのですが、ベンゾジアゼピン結合部位にくっつくと、GABAA受容体にGABAがくっつきなりやすくなります。GABAA受容体にGABAがくっつきやすくなると、同じくCl-チャネルが開きます。

あとは同じです。

なんとなくのイメージですが、バルビツール酸系は直接的に、ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系は間接的といったところでしょうか。

では薬たちです。

バルビツール酸系

後で述べる薬たちが最近では良く使われるため、バルビツール酸系は現在はあまり使われません。なぜなら、他の薬と比べて、依存性がでやすく、REM睡眠を減少させやすいからです。REM睡眠は脳は働いているけれども、体の筋肉が緩んでいる状態で、体の睡眠とも言われます。

バルビツール酸系にはラボナ(ペントバルビタール)、イソミタール(アモバルビタール)、アイオナール・ナトリウム(セコバルビタール)、フェノバール(フェノバルビタール)などがあります。「〜バルビタール」となっているので覚えられると思います。

ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系にはハルシオン(トリアゾラム)、レンドルミン(ブロチゾラム)、ロラメット(ロルメタゼパム)、リスミー(リルマザホン)、サイレース(フルニトラゼパム)、ベンザリン(ニトラゼパム)、ユーロジン(エスタゾラム)、エリミン(ニメタゼパム)、ドラール(クアゼパム)、ダルメート(フルラゼパム)、ソメリン(ハロキサゾラム)などがあります。「〜ゼパム」「〜ゾラム」となっているので覚えやすいと思います。

作用時間がそれぞれ異なるため、分類を覚えておくと現場では役に立ちます。

- 超短時間型(2〜4時間);ハルシオン(トリアゾラム)

- 短時間型(6〜10時間);レンドルミン(ブロチゾラム)、ロラメット(ロルメタゼパム)、リスミー(リルマザホン)

- 中時間型(12〜24時間);サイレース(フルニトラゼパム)、ベンザリン(ニトラゼパム)、ユーロジン(エスタゾラム)

- 長時間型(24時間);ドラール(クアゼパム)、ダルメート(フルラゼパム)、ソメリン(ハロキサゾラム)

入眠困難であれば超短時間型や短時間型、中途覚醒や早朝覚醒であれば中時間型や長時間型が使われることが多いです。

非ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系と構造式が異なりますが、ベンゾジアゼピン結合部位に作用するため、非ベンゾジアゼピン系と呼ばれます。一般的にベンゾジアゼピン系よりふらつきなどが起こりにくいとされています。

非ベンゾジアゼピン系には、マイスリー(ゾルピデム)、アモバン(ゾピクロン)、ルネスタ(エスゾピクロン)などがあります。これらは短時間型に分類されます。

その他

今までの薬とはまた別の作用機序で効果を示します。その他の薬には、ロゼレム(ラメルテオン)、ベルソムラ(スボレキサント)などがあります。

ロゼレム(ラメルテオン)

- メラトニン受容体作動薬

メラトニンは体内時計を調整するホルモンです。ロゼレム(ラメルテオン)はメラトニンと同じように、メラトニン受容体に作用することで、睡眠のリズムを整えます。

ロゼレム(ラメルテオン)で押さえておきたいのが、ルボックス(フルボキサミン)との併用禁忌です。ルボックス(フルボキサミン)はロゼレム(ラメルテオン)の代謝酵素であるCYP1A2などを阻害してしまうため、ロゼレム(ラメルテオン)の作用が強く出てしまうためです。

ベルソムラ(スボレキサント)、デエビゴ(レンボレキサント)、クービビック(ダリドレキサント)

- オレキシン受容体拮抗薬

、10mg2錠は20mgとして使えるのか?1.png)

オレキシンは覚醒に関わる物質です。オレキシンがオレキシン受容体にくっつくと、覚醒が保たれます。オレキシン受容体拮抗薬はオレキシンがオレキシン受容体にくっつくのを妨げます。つまり覚醒が抑制されるので眠るといった作用機序です。

、10mg2錠は20mgとして使えるのか?2.png)

オレキシン受容体拮抗薬にはベルソムラ(スボレキサント)、デエビゴ(レンボレキサント)、クービビック(ダリドレキサント)などがあり、これらは半減期などが違います。

- ベルソムラ(スボレキサント);約10時間

- デエビゴ(レンボレキサント);約30時間

- クービビック(ダリドレキサント);約8時間

そして、もう一つ押さえておきたいのが先ほど同様に併用禁忌です。オレキシン受容体拮抗薬は主にCYP3Aで代謝されますが、CYP3Aを阻害する薬との併用禁忌が異なります。

- ベルソムラ(スボレキサント);併用禁忌

- デエビゴ(レンボレキサント);併用注意

- クービビック(ダリドレキサント);併用禁忌

デエビゴ(レンボレキサント)のみ他の薬と比べて影響が少ないため併用注意となっているのがポイントです。

なおCYP3Aを阻害する代表的な薬にはイトリゾール(イトラコナゾール)、クラリス(クラリスロマイシン)、ブイフェンド(ボリコナゾール)、ゾコーバ(エンシトレルビルフマル酸)などの高齢者がよく使う薬があり、この手の疑義は割と現場ではよくあるので気を付けましょう。

まとめ

- 睡眠薬のうち、バルビツール酸系、ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系はGABAA受容体を介して作用する。

- ロゼレム(ラメルテオン)はメラトニン受容体に作用して、睡眠のリズムを整える。

- オレキシン受容体拮抗薬はオレキシン受容体を拮抗し、覚醒を抑制する。