Sponsored Link

利尿薬、水だけでなくNaとKの動きを抑えよう

私たちは、毎日トイレに行き排尿をします。排尿をしなければ、体の老廃物や、無駄な水を捨てられなくなり、場合によっては死んでしまうことがあります。そのため、尿量が少ない人は薬を使って、オシッコの量を増やす治療をすることがあります。今回はそういう時に使われる利尿薬の話です。

薬に行く前に、おおまかに尿がどのように作られるのかを確認しましょう。

尿の作られ方

私たちが飲食をすると、腸で吸収されて、血液に乗ります。そして必要な栄養分や水分が細胞に供給されて、かわりにいらない老廃物ができます。この不要となった老廃物は血液に乗り腎臓へ送られます。

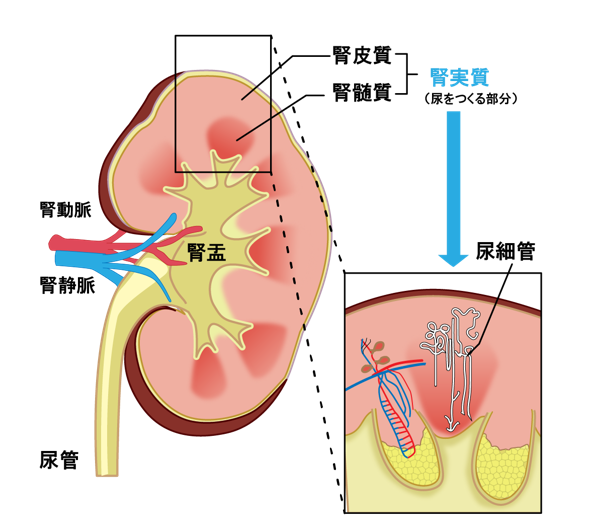

腎臓は糸球体と尿細管と呼ばれる構造がたくさん集まったものです。

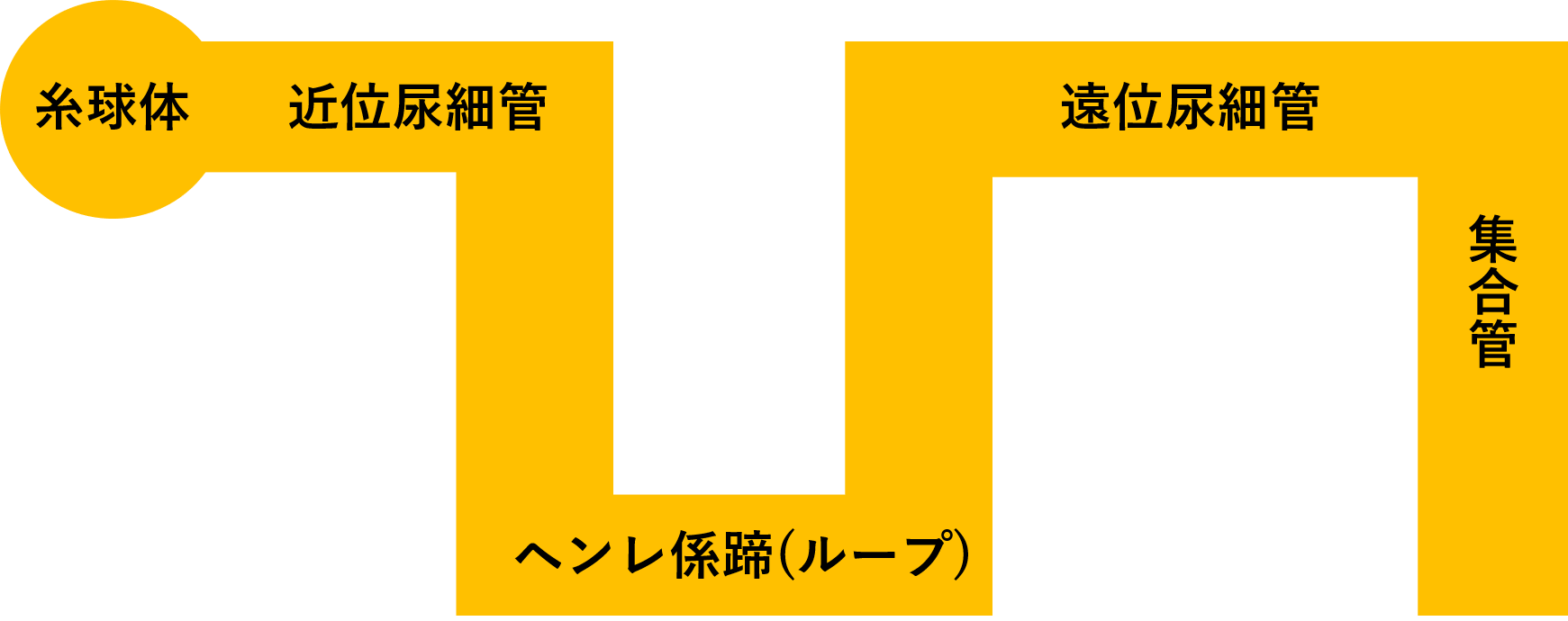

糸球体は例えるなら、ごみ分別機のような感じで、血液に乗ってきた老廃物をふるい落としします。ふるい落とされた老廃物を含む水は原尿と呼ばれ、その名の通り、オシッコのもとになります。原尿は、近位尿細管→ヘンレ係蹄(ループ)→遠位尿細管→集合管と川の流れのように流れていきます。

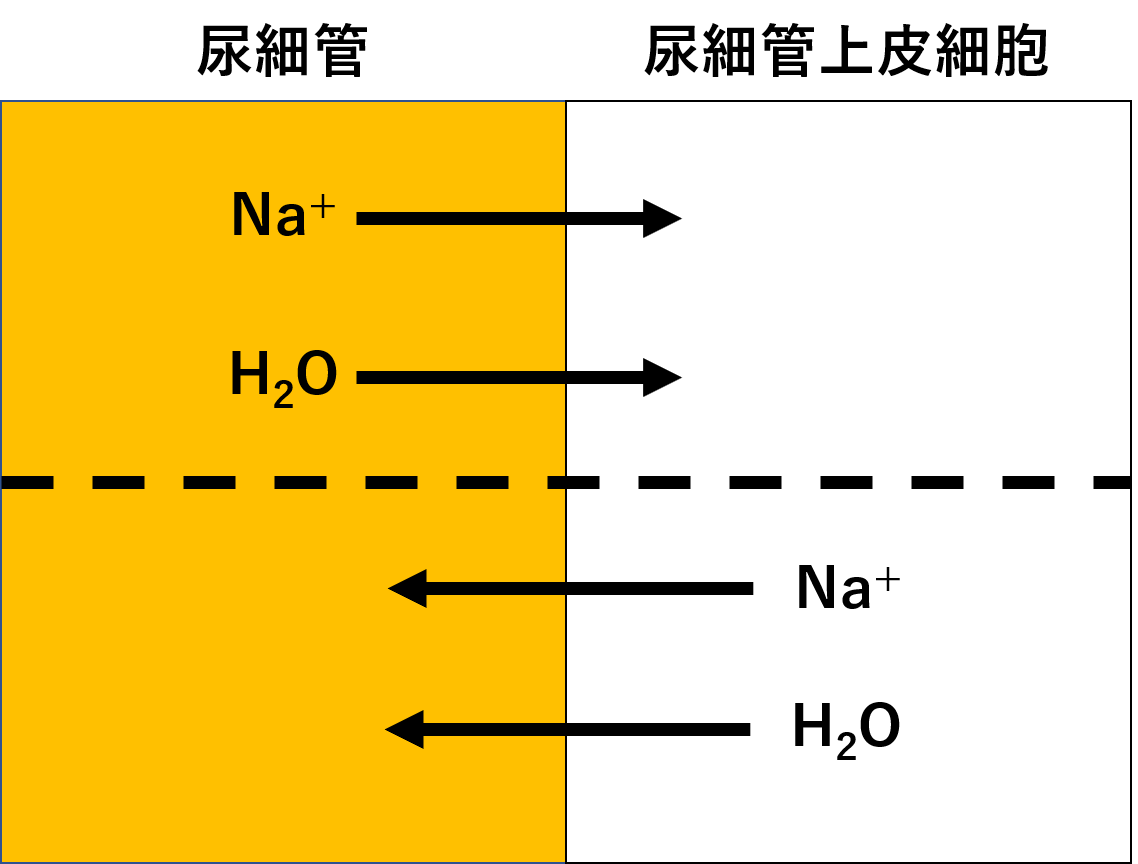

原尿が通る尿細管は、例えるならリサイクル会社のような感じです。原尿の中には、水分などまだ使えるものが残っています。まだ使えるものを捨ててしまうのはもったいないので、尿細管が再び血液循環へ戻します。これを再吸収と呼びます。

こうして、リサイクルも終えて、残った原尿が私たちの排泄するオシッコとなります。

Sponsored Link

Sponsored Link

利尿薬

利尿薬には以下のようなグループがあります。

- 炭酸脱水素酵素阻害薬

- ループ利尿薬

- チアジド系利尿薬

- チアジド系類似利尿薬

- 抗アルドステロン薬

- Na+チャネル遮断薬

- バソプレシンV2受容体拮抗薬

- 心房性ナトリウム利尿ペプチド

- 浸透圧利尿薬

それぞれを見ていく前に、必ず頭に入れておいてほしいことがあります。それは尿細管と細胞におけるイオンのやりとりを追うことです。特に、Na+は水とともに動くということを覚えてください。

またK+がどうなるかも、現場で問合せをする根拠となりますので、あわせて覚えられるとよいでしょう。

炭酸脱水素酵素阻害薬

ダイアモックス(アセタゾラミド)

- 炭酸脱水素酵素阻害

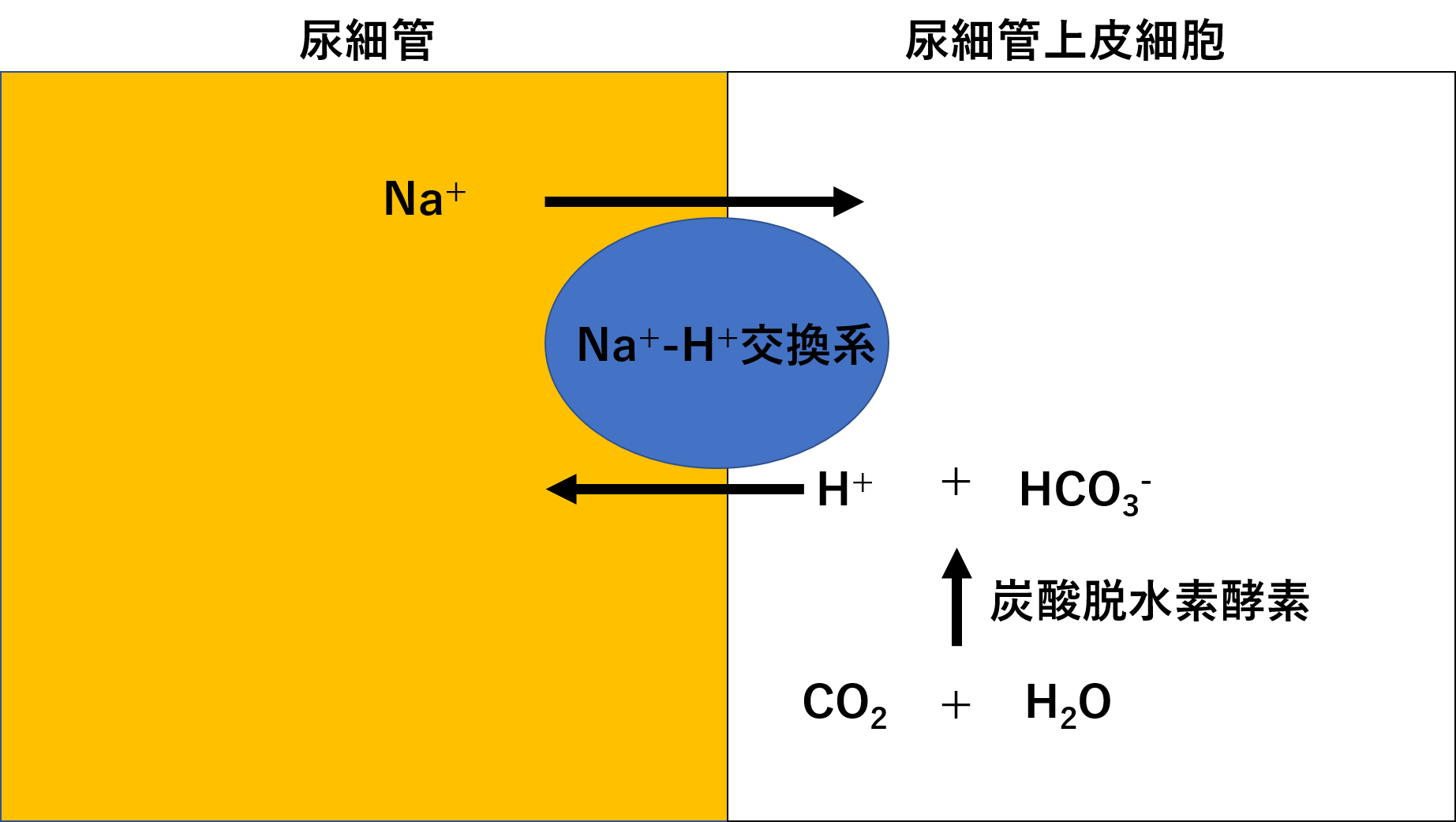

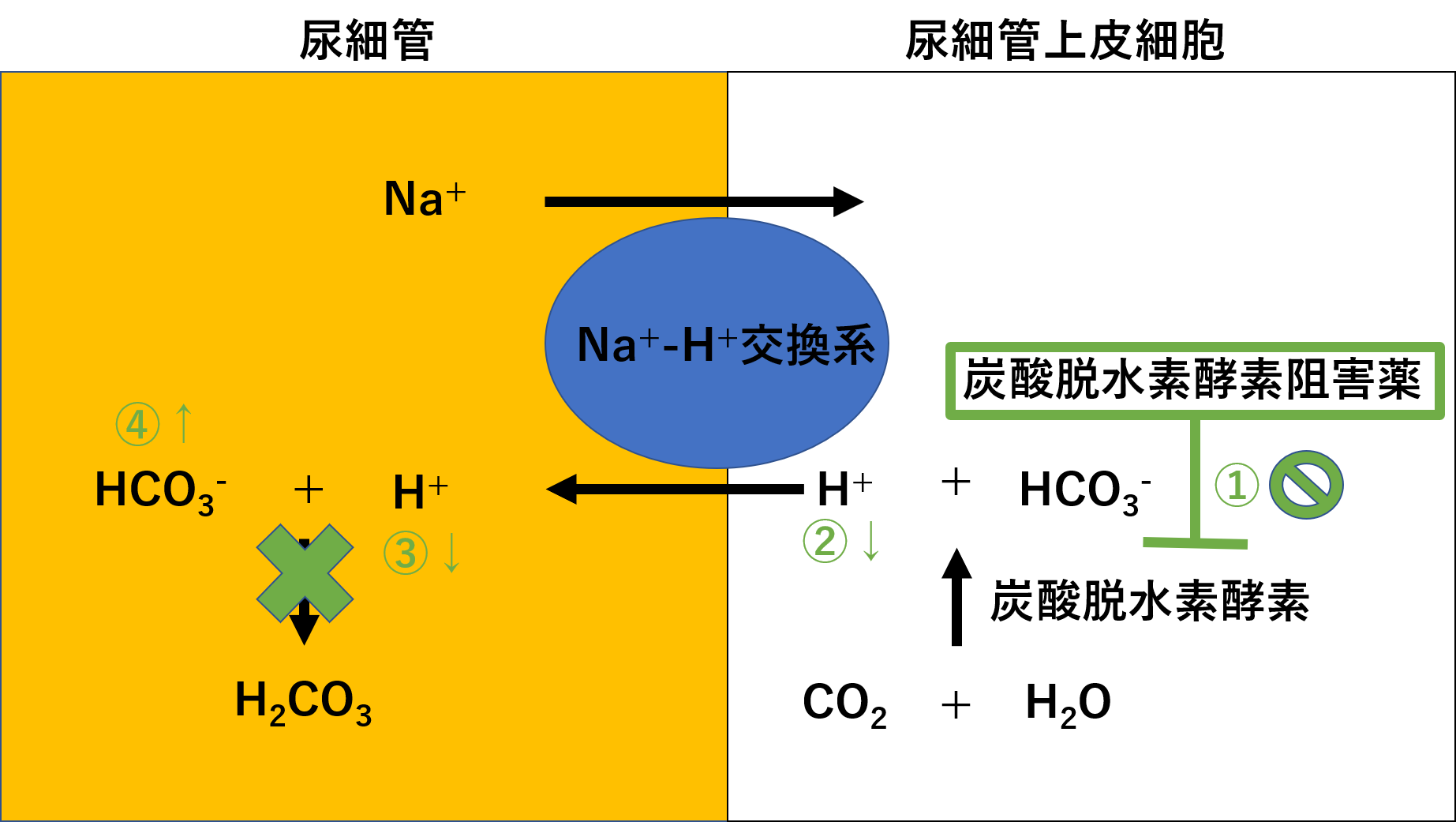

先ほどの尿の作られ方で、原尿は川のように流れるという話をしました。そのうちの近位尿細管には炭酸脱水素酵素と呼ばれる酵素があります。炭酸脱水素酵素はH20とCO2からH+とHCO3-をつくる酵素です。

作られたH+はNa+ーH+交換系と呼ばれるポンプのようなものによって、H+は細胞外へ、Na+は細胞内に入ります。

ここで炭酸脱水素酵素を阻害すると、H+やHCO3-が減ります。H+が減るということになると、Na+ーH+交換系の交換材料が減ることになります。そうするとNa+は交換されず、そのまま流れていく、つまり尿量が増えるという作用になります。

尿細管内のNa+濃度が高まるため、あとで話す遠位尿細管におけるNa+ーK+交換系が促進されるため、K+は尿細管に流れていくことになります。つまり副作用に低カリウム血症があげられます。

また炭酸脱水素酵素を阻害することで、H+が尿細管の中に出にくくなるため、尿細管中のHCO3-濃度が増えるため、アルカリ尿となります。アルカリ尿が増えるため、結果的に代謝性アシドーシスが副作用となります。

今回は利尿薬ということで炭酸脱水素酵素阻害薬の説明となりましたが、あとで出てくる利尿薬がメインで使われるめ、現場ではほぼ使われません。むしろ緑内障治療薬として使われることが多いです。利尿薬と同じような形で、眼房水を出すイメージですね。

ループ利尿薬

ラシックス(フロセミド)、ルネトロン(ブメタニド)、ルプラック(トラセミド)、ダイアート(アゾセミド)

- Na+ーK+ー2Cl-共輸送系の阻害

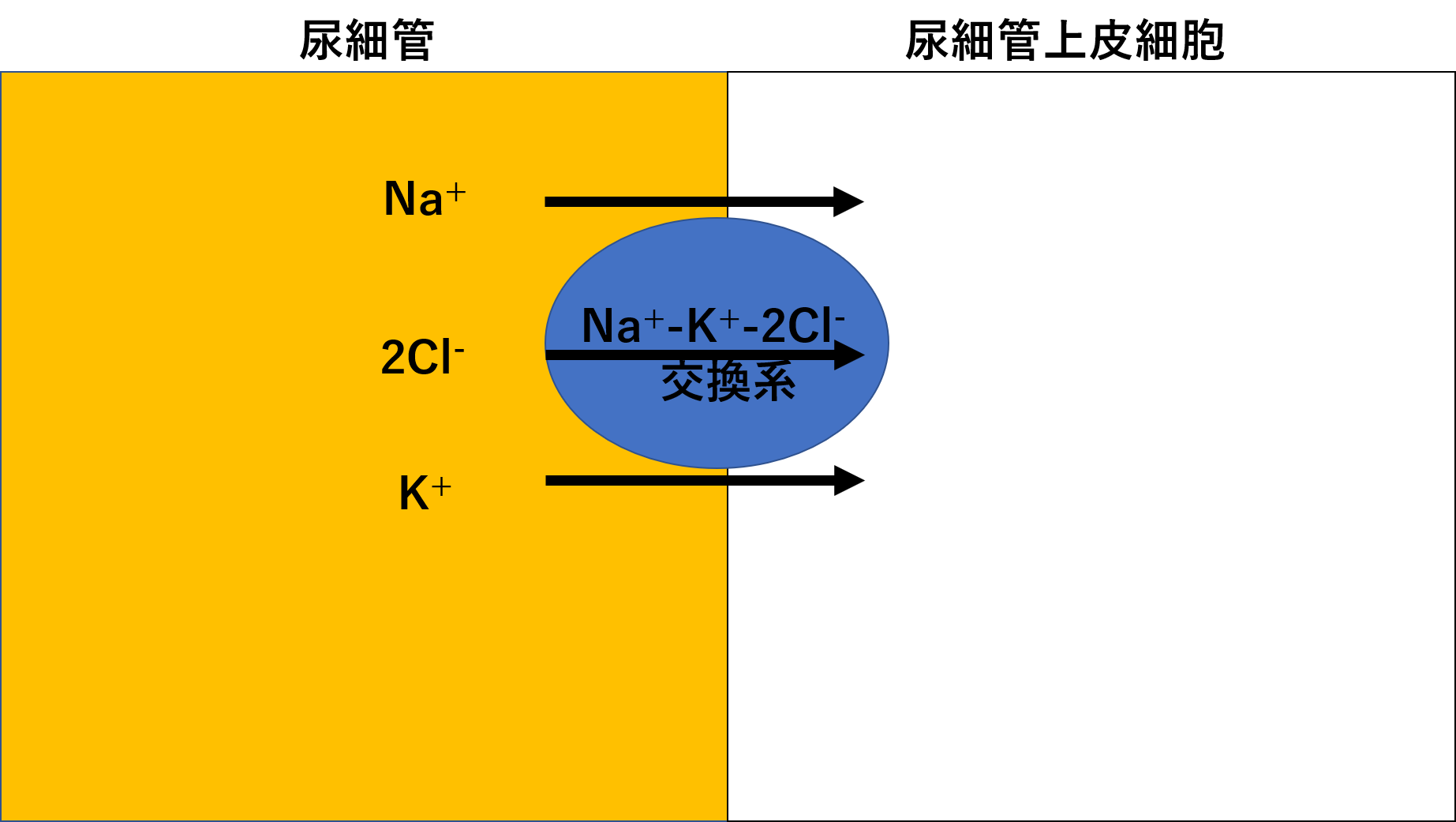

引き続き、原尿はヘンレ係蹄(ループ)も通ることを話しました。ヘンレ係蹄(ループ)にも、Na+ーK+ー2Cl-共輸送系というポンプのようなものがあって、これによって、Na+、K+、2Cl-が細胞内に取り込まれます。

このNa+ーK+ー2Cl-共輸送系をループ利尿薬は阻害するため、Na+と共に尿細管をそのまま流れていくことになります。

K+も同様に、尿細管をそのまま流れていくことになるため、副作用は低カリウム血症です。

ループ系利尿薬は語尾が「〜ィド」であるため、覚えやすいと思います。あとで出てくるチアジド系類似利尿薬も語尾が一緒であるため、そちらをクソ暗記しましょう。

チアジド系利尿薬

フルイトラン(トリクロルメチアジド)、ヒドロクロロチアジド(ヒドロクロロチアジド)

- Na+ーCl-共輸送系の阻害

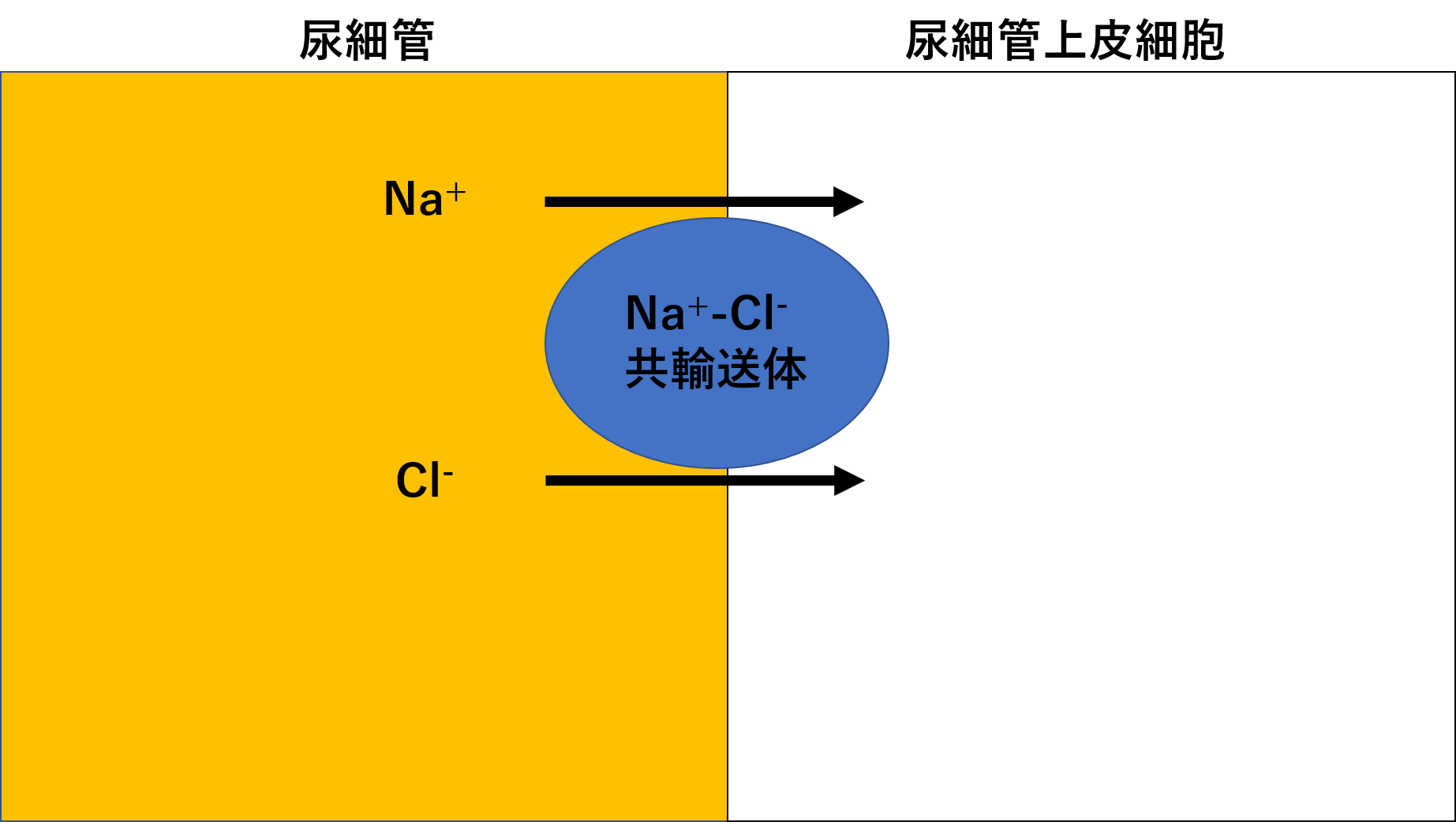

遠位尿細管にはNa+ーCl-共輸送体があり、細胞内にNa+とCl-を取り込みます。

このNa+ーCl-共輸送体をチアジド系利尿薬は阻害するため、Na+はそのまま流れていきます。

尿細管内のNa+濃度が高くなるため、後で出てくるNa+ーK+交換系が促進されるため、副作用は低カリウム血症となります。

チアジド系利尿薬は語尾が「〜チアジド」なので覚えやすいです。

チアジド系類似利尿薬

バイカロン(メフルシド)、ナトリックス(インダパミド)

- チアジド系類似利尿薬

チアジド系利尿薬と似たような利尿作用を持つため、このように呼ばれます。

抗アルドステロン薬

アルダクトン(スピロノラクトン)、ソルダクトン(カンレノ酸カリウム)、セララ(エプレレノン)

- アルドステロン受容体と競合的拮抗

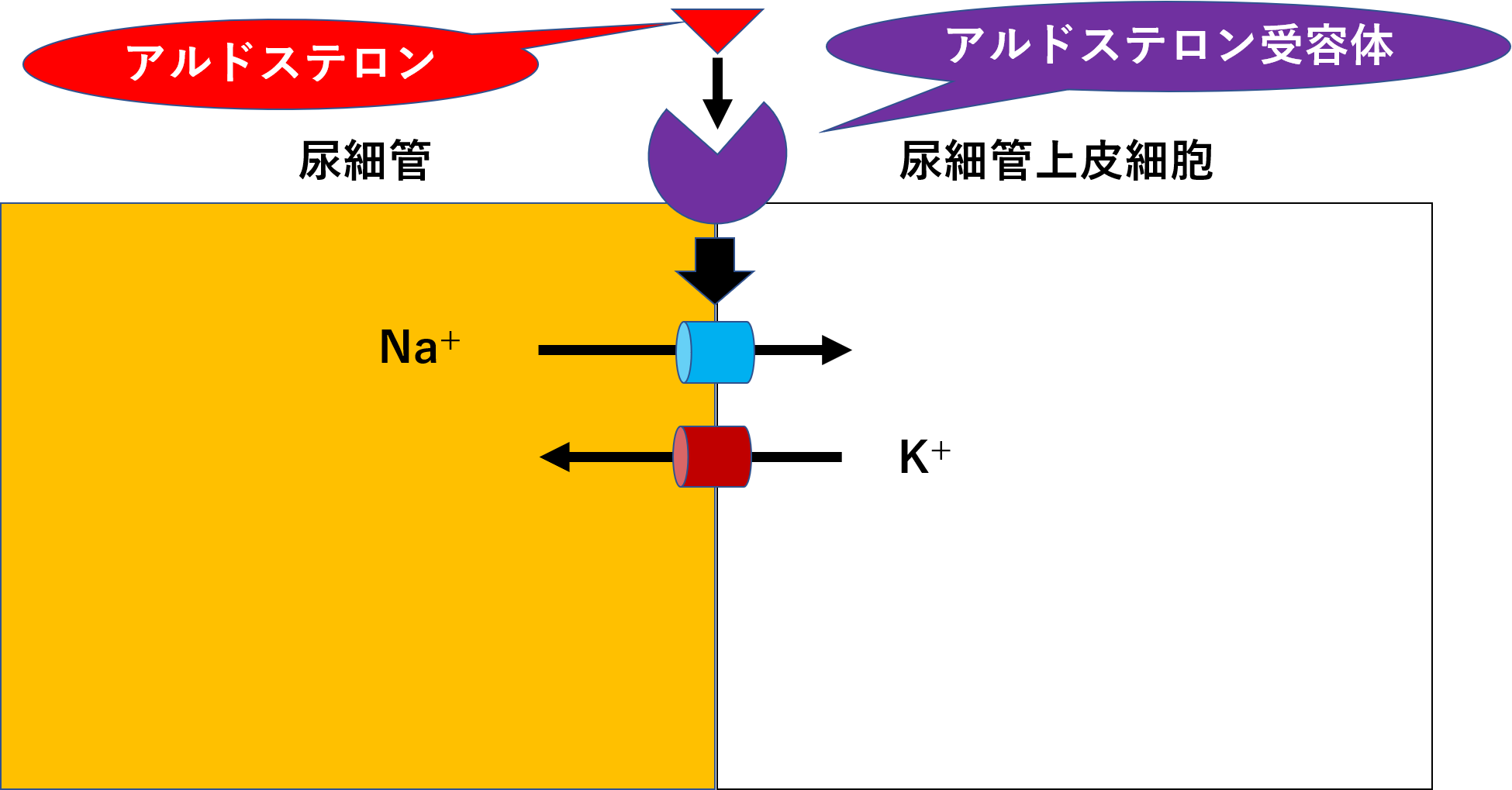

遠位尿細管から集合管にかけて、アルドステロン受容体があります。アルドステロンは鉱質コルチコイドともよばれ、Na+の保持などに関わります。アルドステロンがアルドステロン受容体にくっつくと、Na+を細胞内に取り込み、K+は細胞外に出す作用が起こります。Na+を保持しようとするわけですから、水分もともに保持されます。

これらの抗アルドステロン薬は、アルドステロンと拮抗するので、さきほどの作用が起こりにくくなります。つまりNa+はそのまま排泄するため、水分とともに流れていきます。

またK+は細胞内に残るため、副作用は高カリウム血症となります。

ゴロを使って覚えましょう。

- 彼のジョ〇レノンはスピンオフがあるど〜

- 彼の;カンレノ酸カリウム

- ジョ〇レノン;エプレレノン

- スピンオフ;スピロノラクトン

- あるど〜;アルドステロン

世界的に有名な映画監督である、彼はジョ〇レノンの映画を作ろうとしました。その作品にはスピンオフがあったというお話です。

Na+チャネル遮断薬

トリテレン(トリアムテレン)

- Na+チャネルの遮断

先ほどの抗アルドステロン薬で出てきたNa+チャネルを遮断することで、利尿作用を示します。

同様に、K+の交換は起こらなくなるため、高カリウム血症が副作用となります。

バソプレシンV2受容体拮抗薬

サムスカ(トルバプタン)

- バソプレシンV2受容体拮抗

バソプレシンは抗利尿ホルモンと呼ばれます。バソプレシンが集合管にあるバソプレシンV2受容体にくっつくと、抗利尿作用が起こります。

そのため、バソプレシンV2受容体拮抗薬は、バソプレシンと拮抗することで、抗利尿作用を阻害、つまり利尿作用がえられます。

心房性ナトリウム利尿ペプチド

ハンプ(カルペリチド)

- 心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)製剤

ANP(atrial natriuretic polypeptide)は、心不全になった時に、体を守るために心房から出てくる物質であり、血管拡張作用や利尿作用を持ちます。ハンプ(カルペリチド)は人工的に作ったANP製剤です。

浸透圧利尿薬

イソバイド(イソソルビド)、グリセオール(濃グリセリン)、マンニットール(D-マンニトール)

- 浸透圧の上昇

浸透圧利尿薬は、糸球体を通過した後、尿細管で再吸収をほぼ受けないので尿細管内の浸透圧が上がります。浸透圧が上がることで、Na+や水の再吸収が抑えられます。

ゴロを使って覚えます。

- マン〇にグリセリン浸透させて剃る

- マン〇;D-マンニトール

- グリセリン;濃グリセリン

- 浸透;浸透圧利尿薬

- 剃る;イソソルビド

あえて物語は書きません。察してください。

まとめ

- 糸球体通過後、原尿は近位尿細管→ヘンレ係蹄(ループ)→遠位尿細管→集合管と通っていく。

- Na+は水とともに動く

- K+の動きも覚えよう。