Sponsored Link

骨粗鬆症治療薬、破骨細胞と骨芽細胞

骨粗鬆症は骨の強度が低下して、骨がスカスカになってしまいます。そのため、転倒などで骨折しやすくなります。ホルモンなどの関係で、50歳以上の女性が大部分を占めている病気です。

カルシウムの代謝調節

小さいころから、「骨を丈夫にするためにカルシウムとりなさい」と親から言われたように、骨にはカルシウムが関わります。

カルシウムは以下のホルモンなどによって制御されています。

- パラトルモン;副甲状腺から分泌。血漿中カルシウム濃度の増加

- カルシトニン;甲状腺(傍ろ胞細胞)から分泌。血漿中カルシウム濃度の低下

- 活性型ビタミンD3;腎臓から分泌。血漿中カルシウム濃度の増加

骨粗鬆症治療薬

骨粗鬆症治療薬には以下のようなものがあります。

- ビスホスホネート製剤

- カルシトニン製剤

- 活性型ビタミンD3製剤

- ビタミンK製剤

- エストロゲン製剤

- 選択的エストロゲン受容体調節薬(selective estrogen receptor modulator;SERM)

- カルシウム製剤

- その他

Sponsored Link

Sponsored Link

ビスホスホネート製剤

ボナロン(アレンドロン酸)、ベネット(リセドロン酸)、リカルボン(ミノドロン酸)、ボンビバ(イバンドロン酸)、リクラスト(ゾレドロン酸)

- 破骨細胞による骨吸収の抑制

骨は日々生まれ変わっていて、骨を壊す破骨細胞と、骨をつくる骨芽細胞が、うまくバランスを保っています。骨粗鬆症はそのバランスが崩れてしまっている状態になります。

しかし骨粗鬆症では、骨を壊す破骨細胞の働きが強くなりすぎて、骨が壊れてしまっている状態です。破骨細胞の骨の破壊を阻害するのが、ビスホスホネート製剤の作用です。

とカルシウムの補正式1.png)

ビスホスホネート製剤は多価陽イオン(2価以上の金属)と錯体(キレート)を形成することがあるので、同時に服用すると本剤の吸収を低下させてしまいます。そのための服用後少なくとも60分は左記の

飲食物や薬剤を服用しないようにします。

カルシトニン製剤

エルシトニン(エルカトニン)、カルシトラン(サケカルシトニン)

- 破骨細胞の骨吸収抑制

カルシトニンを合成したもので、骨吸収を抑制します。注射薬であり、骨粗鬆症における疼痛などに使われます。

活性型ビタミンD3製剤

ワンアルファ(アルファカルシドール)、ロカルトロール(カルシトリオール)、エディロール(エルデカルシトール)

- 腸管からのカルシウム吸収促進

活性型ビタミンD3を合成したもので、腸管からのCa2+の吸収を促進します。血漿中のCa2+の濃度は上がるため、カルシトニンの分泌は促進して、パラトルモンの分泌は抑制されます。

また骨芽細胞のビタミンD受容体に結合して骨形成を促進します。

ビタミンK製剤

グラケー(メナテトレノン)

- 骨形成促進作用

骨芽細胞に働いて骨形成を促進します。

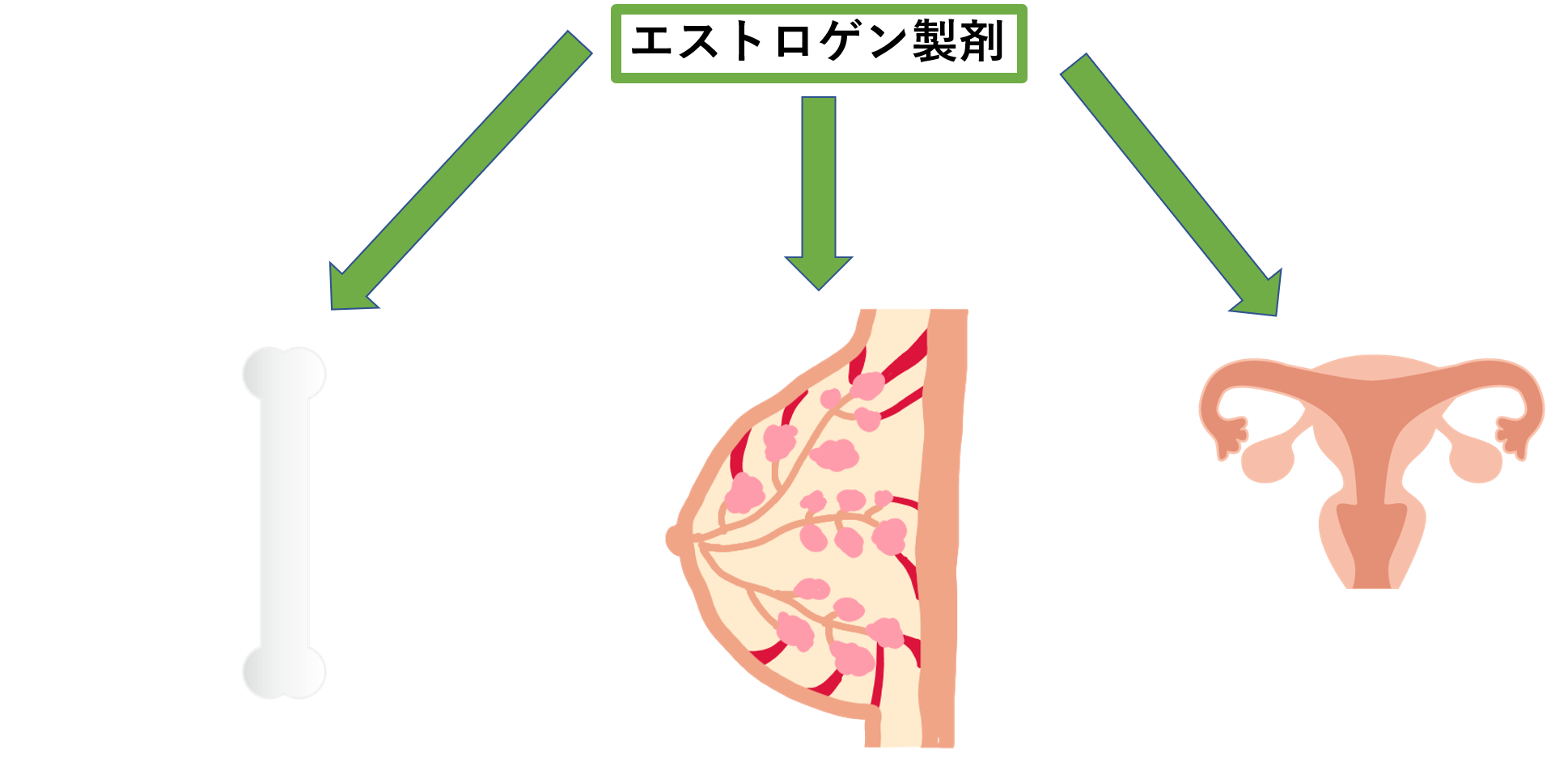

エストロゲン製剤

ホーリン(エストリオール)、プレマリン(エストロゲン)、エストラーナ(エストラジオール)

- エストロゲン製剤

冒頭で、女性に骨粗鬆症が多いことを話しましたが、その原因がエストロゲンと呼ばれる女性ホルモンの低下です。エストロゲンは骨吸収抑制作用や、骨形成促進作用を持つため、閉経後で分泌が低下すると骨粗鬆症のリスクが高まります。

これらのエストロゲン製剤はエストロゲンを補充することで、閉経後骨粗鬆症に使われます。

選択的エストロゲン受容体調節薬(selective estrogen receptor modulator;SERM)

エビスタ(ラロキシフェン)、ビビアント(バゼトキシフェン)

- 選択的エストロゲン受容体調節薬(selective estrogen receptor modulator;SERM)

先ほどのエストロゲン製剤は女性ホルモン製剤であるため、骨以外に乳房や子宮に対しても影響を与える可能性があります。そうすると、乳がんや子宮内膜がんのリスクなどが上がってしまいます。

選択的エストロゲン受容体調節薬(selective estrogen receptor modulator;SERM)は名前の通り、骨のエストロゲン受容体に選択的に作用することで、これらのリスクを低下しています。

カルシウム製剤

アスパラ-CA(L-アスパラギン酸カルシウム)

- 血中カルシウム上昇

カルシウムが補充されます。

その他

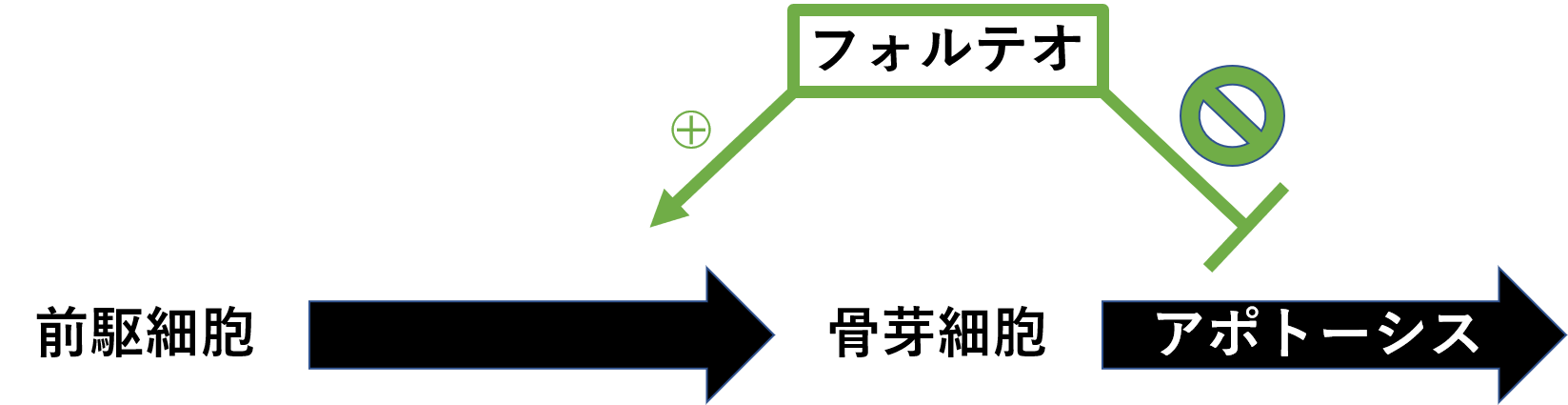

フォルテオ(テリパラチド)

- ヒト副甲状腺ホルモン

フォルテオ(テリパラチド)を投与することで、前駆細胞から骨芽細胞への分化促進や、骨芽細胞のアポトーシス抑制が起こります。その結果骨形成が促進されます。

フォルテオ(テリパラチド)は皮下注製剤で投与期間が決まっているため注意が必要です。

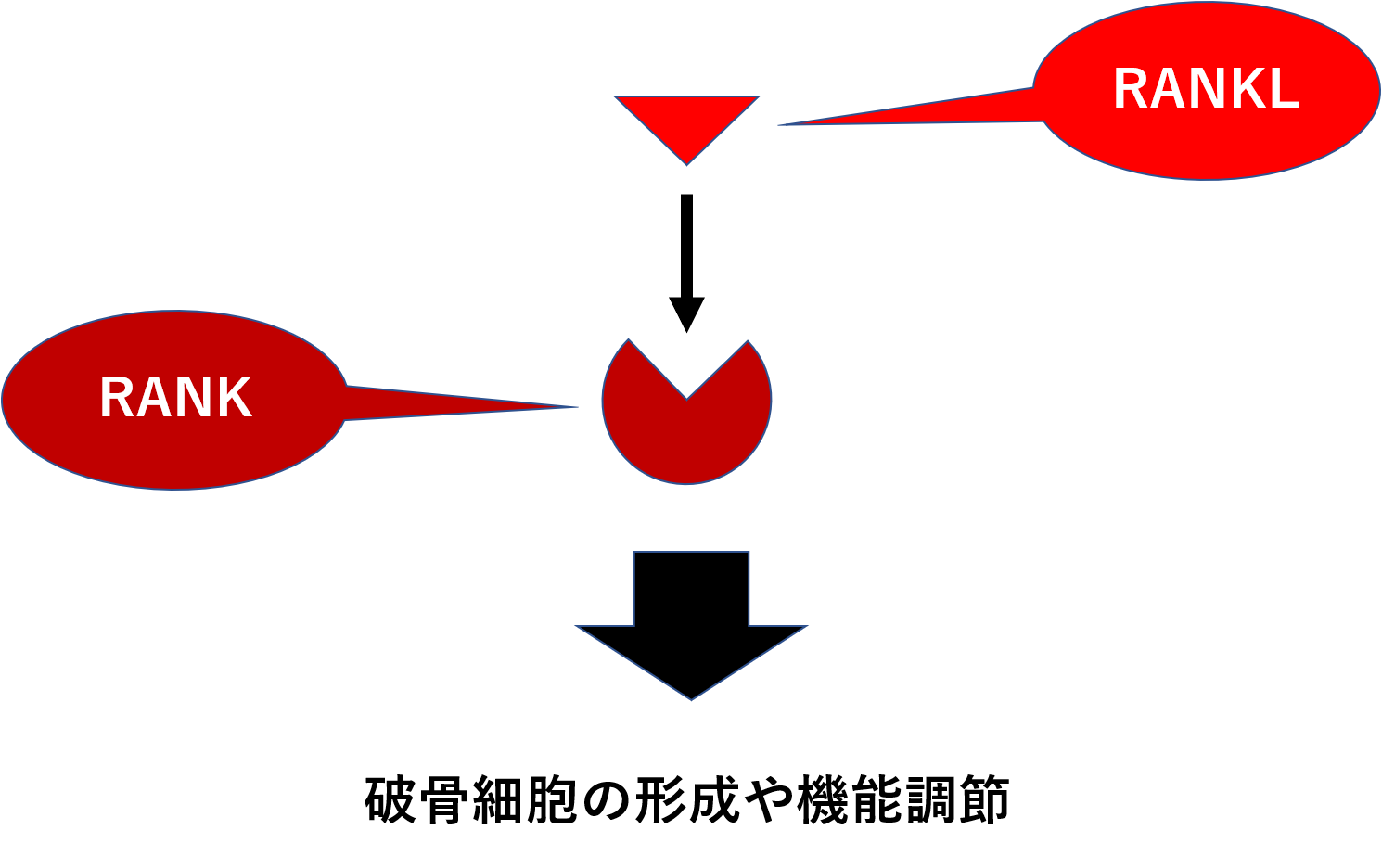

プラリア(デノスマブ)

- ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

RANKはreceptor activator for nuclear factor-κB の略で、破骨細胞やその前駆細胞の表面に発現する受容体です。このRANKにくっつくリガンドが、RANKL(RANK ligand)であり、破骨細胞の形成や機能を調節します。

プラリア(デノスマブ)はこのRANK/RANKL経路を阻害することで破骨細胞の形成を抑制して骨吸収を抑制します。

骨粗鬆症では6か月ごと皮下注で使うので、投与間隔に気をつける必要があります。

まとめ

- カルシウムを調節するものは、カルシトニン、パラトルモン、活性型ビタミンD3などがある。

- 骨粗鬆症症治療薬は、破骨細胞や骨芽細胞に作用するものが多い。