Sponsored Link

統合失調症治療薬、ドパミン仮説とセロトニン仮説

統合失調症とは、脳のまとめる(統合する)機能が失調された疾患です。まとめる機能がうまくいかなくなった結果、主な症状である陽性症状や陰性症状が出てきます。

- 陽性症状;幻覚、幻聴、妄想、思考障害などの本来あるはずのないものが出てくる症状です。

- 陰性症状;自閉症、自発性減退、感情の平坦化など意欲が低下する症状です。

これらの症状を起こす原因ははっきりとわかってはいませんが、神経伝達物質であるドパミンやセロトニンが関わっていると言われています。

ドパミン仮説

ドパミンという神経伝達物質は気持ちを興奮させたりする作用があります。

そのドパミンを増やすような薬を使った時に統合失調症のような症状を起こすことや、抗精神病薬の多くがドパミン受容体を遮断することから、ドパミンが統合失調症の発症に関わっているのではないかと考えられています。このことをドパミン仮説と言います。

脳内の主なドパミン神経として以下の4つの経路があります。

- 中脳辺縁系神経路;快楽や依存などに関与

- 中脳皮質系神経路;学習や記憶、注意、実行機能などに関与

- 黒質線条体系神経路;運動調節などに関与

- 漏斗下垂体系神経路;プロラクチン分泌の抑制に関与

ドパミン仮説では、ドパミンが多い(中脳辺縁系神経路が過活動になる))と陽性症状が、ドパミンが少なければ(中脳皮質系神経路の活動が低下すれば)陰性症状が出るのではないかと考えられています。

また抗精神病薬で黒質線条体系神経路が遮断されると錐体外路障害が、漏斗下垂体系神経路が遮断されると高プロラクチン血症や性機能障害などが発現するのではないかと考えられています。

セロトニン仮説

同じく統合失調症の陰性症状に対して、セロトニン受容体を遮断する作用のある薬が有効なことから、セロトニンが統合失調症の陰性症状に関わっているのでは考えられています。このことをセロトニン仮説と言います。

統合失調症治療薬

統合失調症治療薬は、先ほどの仮説からもわかりますが、ドパミン受容体やセロトニン受容体を遮断する作用を持ちます。構造や、作用によって主に以下のようにわけられます。

- フェノチアジン系

- ブチロフェノン系

- ベンザミド系

- セロトニン・ドパミン受容体遮断薬(SDA)

- 多元受容体標的化抗精神病薬(MARTA)

- ドパミン受容体部分作動薬

Sponsored Link

Sponsored Link

フェノチアジン系

コントミン(クロルプロマジン)、フルメジン(フルフェナジン)、ノバミン(プロクロルペラジン)、ニューレプチル(プロペリシアジン)、ピーゼットシー(ペルフェナジン)、ヒルナミン(レボメプロマジン)

- D2受容体遮断

フェノチアジン系は語尾が「〜アジン」となっているので覚えやすいかと思います。

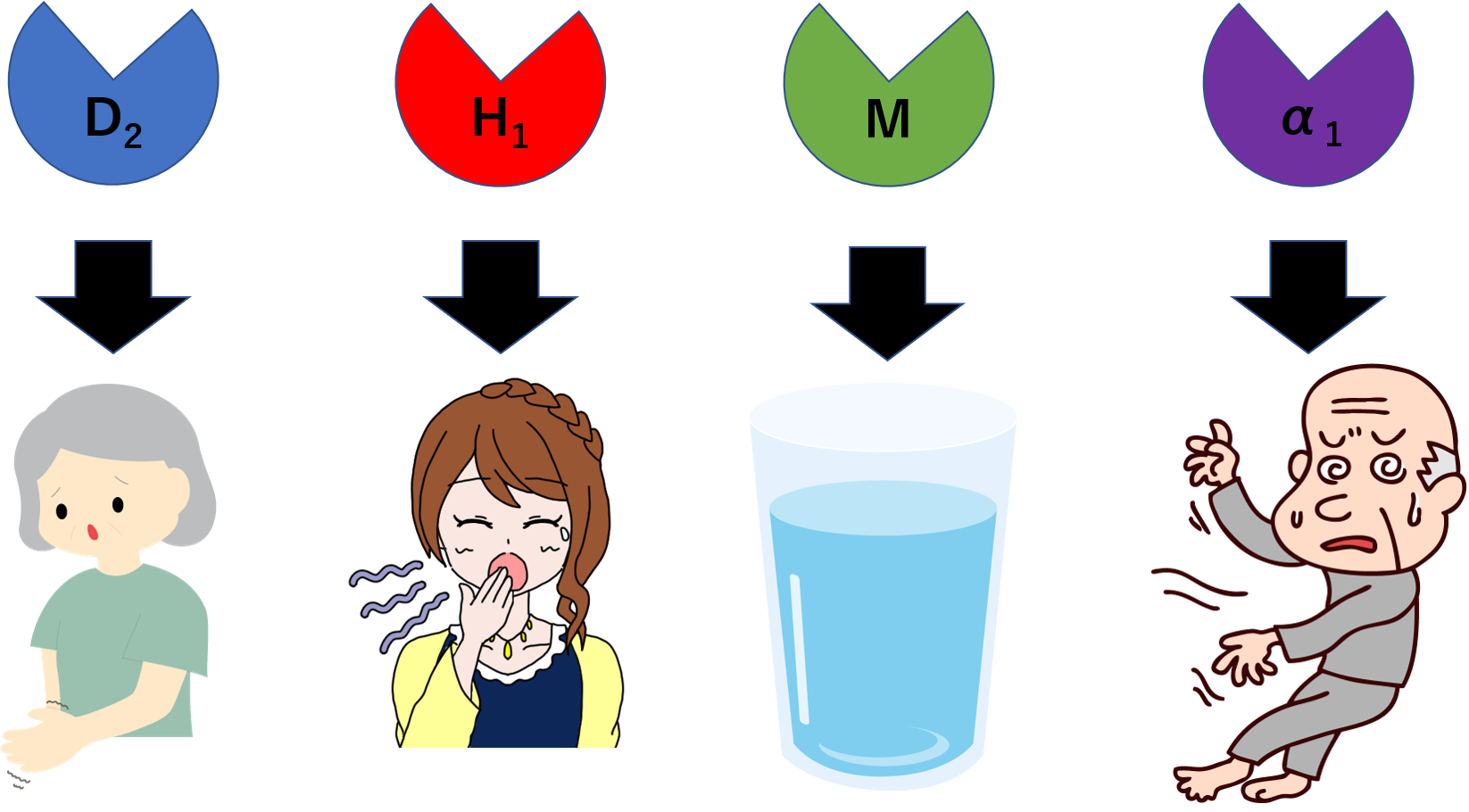

D2受容体以外にもH1受容体、M受容体、α1受容体なども遮断することがあります。それゆえ以下のような副作用などが出ることがあります。

- D2受容体;錐体外路障害、高プロラクチン血症

- H1受容体;鎮静作用

- M受容体;口渇、便秘

- α1受容体;低血圧

ブチロフェノン系

セレネース(ハロペリドール)、インプロメン(ブロムペリドール)、スピロピタン(スピペロン)、ハロマンス(ハロペリドールデカン酸エステル)、トロペロン(チミペロン)、プロピタン(ピパンペロン)

- D2受容体遮断

ブチロフェノン系は、語尾が「〜ペリドール」「〜ペロン」となっています。

ハロマンス(ハロペリドールデカン酸エステル)はセレネース(ハロペリドール)のプロドラッグです。筋注で用いられて徐々に変換されるため長時間効果が出ます。そのため、4週間ごとに投与する維持療法に役立っています。

ベンザミド系

ドグマチール(スルピリド)、エミレース(ネモナプリド)

- D2受容体遮断

ドグマチール(スルピリド)が有名です。この薬は変わっていて、用量によって適応が変わります。スルピリドは「ショート」で覚えましょう。

- ショ;消化性潰瘍

- ー(ウ);うつ

- ト;統合失調症

消化性潰瘍<うつ<統合失調症と、高用量になるにつれてメンタルに効くようなイメージを持つと覚えやすいと思います。

セロトニン・ドパミン受容体遮断薬(SDA)

serotonin dopamine antagonistの略であり、セロトニン・ドパミン受容体遮断薬と訳されます。ゴロを使って覚えましょう。

- ブロックをペロッとリスにさせるパリピはSだ。

- ブロック;ブロナンセリン

- ペロッと;ペロスピロン

- リス;リスペリドン

- パリピ;パリペリドン

- Sだ;SDA

パリピはSなので、リスにブロックをペロッと食べさせようとしているのをイメージしてください。

リスパダール(リスペリドン)、ルーラン(ペロスピロン)、ロナセン(ブロナンセリン)、インヴェガ(パリペリドン)、ゼプリオン(パリペリドンパルミチン酸エステル)、ラツーダ(ルラシドン)

- D2受容体遮断と5-HT2A受容体遮断

先ほどのセロトニン仮説でも述べたように、陽性症状だけでなく陰性症状にも効くとされています。ゼプリオン(パリペリドンパルミチン酸エステル)は先ほどのハロマンス(ハロペリドールデカン酸エステル)のように4週間に1回筋注で使われます。

多元受容体標的化抗精神病薬(MARTA)

multi acting receptor targeted antipsychoticsの略で、多元受容体標的化抗精神病薬と訳されます。語尾が「〜アピン」なので覚えやすいです。

ジプレキサ(オランザピン)、セロクエル(クエチアピン)、クロザリル(クロザピン)、シクレスト(アセナピン)

- D2受容体遮断と5-HT2A受容体遮断

SDAと同じように陽性症状にも陰性症状にも効きます。多元受容体標的化抗精神病薬とついているように、他の受容体も遮断します。

またジプレキサ(オランザピン)、セロクエル(クエチアピン)は血糖値を上げる可能性があるため、糖尿病患者には禁忌とされています。これは現場でもよく問い合わせになるので覚えておくとよいと思います。

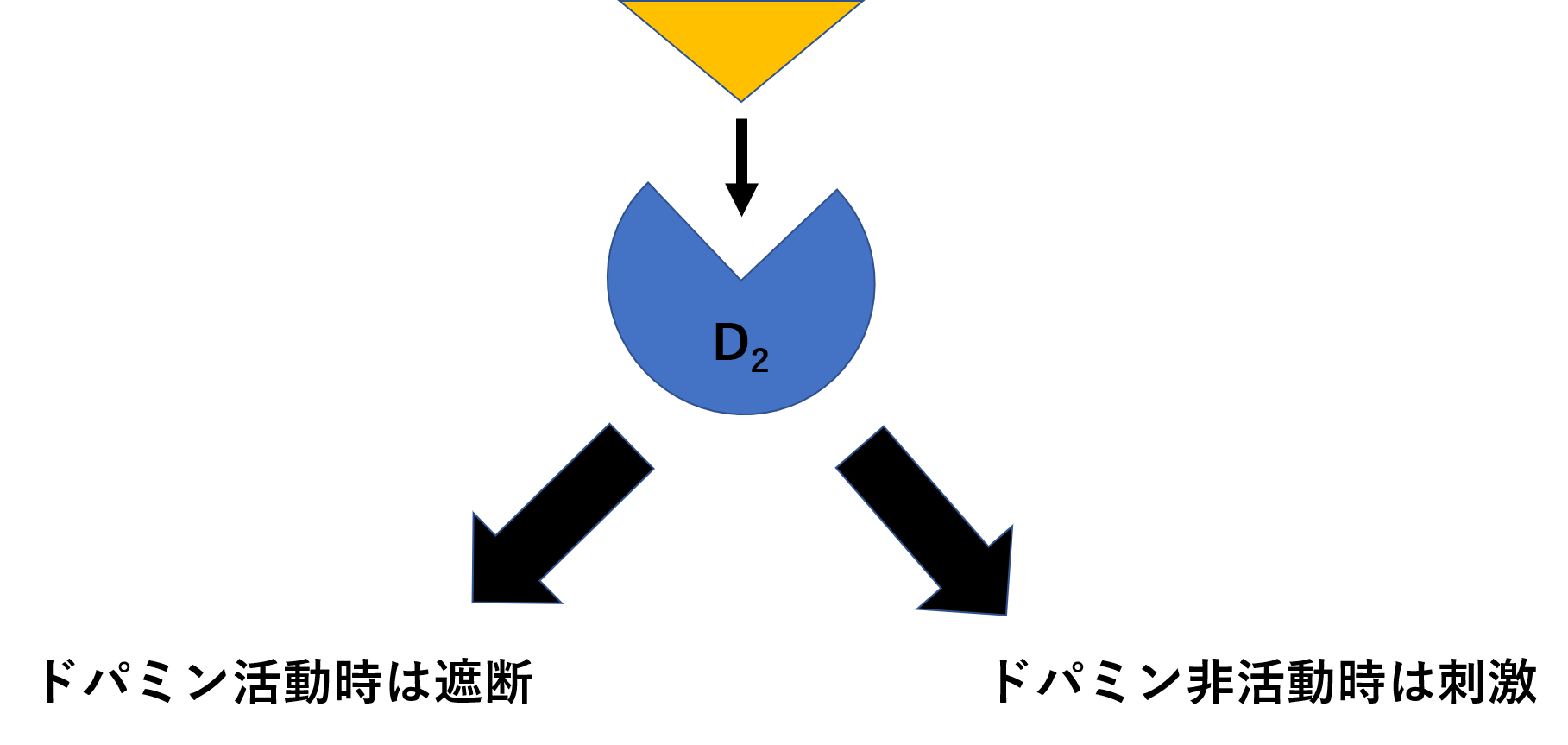

ドパミン受容体部分作動薬

ドパミンの活動が高まっているときはD2受容体を遮断して、活動が低いときはD2受容体を刺激するという理論上では最高の薬です。「〜ピプラゾール」なので覚えやすいです。

エビリファイ(アリピプラゾール)、レキサルティ(ブレクスピプラゾール)

- D2受容体部分作動薬、5-HT2A受容体遮断

D2の部分作用だけでなく、5-HT2A受容体遮断も併せ持つので陰性症状にも効きます。レキサルティ(ブレクスピプラゾール)は、エビリファイ(アリピプラゾール)よりD2受容体への刺激がマイルドになり、副作用軽減が期待されている進化版と言われています。

まとめ

- 統合失調症には陽性症状と陰性症状がある。

- 統合失調症治療薬はD2受容体遮断作用と5-HT2受容体遮断作用が主に関わる。