Sponsored Link

免疫抑制薬、免疫とヘルパーT細胞の働き

私たちの体の中に細菌やウイルスが侵入すると、異物として認識して除去しようとします。これを免疫と呼び、免疫のおかげで私たちは健康を保つことができます。

細菌やウイルスを正しく認識できれば、とても頼もしい免疫ですが、まれに異物として認識してほしくないものに対しても攻撃してしまうことがあります。例えば、臓器移植をするときの拒絶反応です。移植された臓器を異物とみなして、攻撃してしまうのです。

他にも免疫が望まない形で関わり、病気を引き起こしてしまうことがあり、そういう時に使われるのが免疫抑制薬です。

免疫抑制薬の前に、簡単に免疫について見てみます。

ヒトの免疫

人は主に3段階のバリアーによって、外部からの異物に対して守られています。

- 物理的防御壁

- 自然免疫

- 獲得免疫

物理的防御壁

皮膚や粘膜による防御壁です。これらは私たちが思っているよりか、初期段階でのバリアー機能を果たしています。

自然免疫

主に好中球やマクロファージによる防御方法です。外部より侵入してしまった異物に対して、これらの細胞が異物を貪食し、消化・分解します。

獲得免疫

自然免疫を突破されてしまった場合は、最後の砦の獲得免疫が働きます。

自然免疫により、異物が貪食されると、二度と悪さをしないように、ブラックリスト作成が行われます。実際の警察の本当の流れがわからないが、事件に例えてみます。

犯人(異物)が、警察に捕まります(貪食)。捕まえた警察は、警視庁に犯人の情報を伝えます。

情報を受け取った警視庁は、下部組織である警察署にブラックリストを渡します。

警察署の署長はブラックリストをもらい、やる気に満ち溢れます。やる気に満ち溢れた署長は、部下を配備して、ブラックリストの犯人が悪さを二度と悪さをしないように見張らせます。

、重症感染症における日数制限は?1.png)

このイメージを持って、再度獲得免疫を簡単にみてみます。

貪食した獲物の情報を、ヘルパーT細胞というリンパ球の一種に伝えます。

情報を受け取ったヘルパーT細胞は、B細胞というリンパ球の一種にブラックリスト情報を伝えます。

情報を受け取ったB細胞は形質細胞に変化して抗体(免疫グロブリン)をつくります。

作られた抗体(免疫グロブリン)によって、再び異物がやってきたら、撃退できるという仕組みになります。

免疫抑制薬

ステロイドの他、免疫抑制薬には以下のようなものがあります。

- カルシニューリン阻害薬

- プリン拮抗薬

カルシニューリン阻害薬

ネオーラル(シクロスポリン)、プログラフ(タクロリムス)

- カルシニューリン阻害薬

ヘルパーT細胞が働くための1つの歯車に、カルシニューリンと呼ばれる酵素が関わります。カルシニューリンは脱リン酸化酵素で、T細胞活性化因子(NF-AT)を作ります。そうするとT細胞が活性化し、IL-2と呼ばれるサイトカインを分泌します。とりあえず、カルシニューリンがヘルパーT細胞の働きに関わるということがわかればよいです。

これらの薬はカルシニューリンを阻害することにより免疫抑制を示します。ネオーラル(シクロスポリン)はヘルパーT細胞内のシクロフィリンと呼ばれるタンパク質に結合します。そうすると、カルシニューリンの阻害が起こります。

なおプログラフ(タクロリムス)は、FK結合タンパクと呼ばれるタンパク質に結合することで、カルシニューリンの阻害を起こします。

プリン拮抗薬

イムラン(アザチオプリン)、プレディニン(ミゾリビン)

- プリン拮抗薬

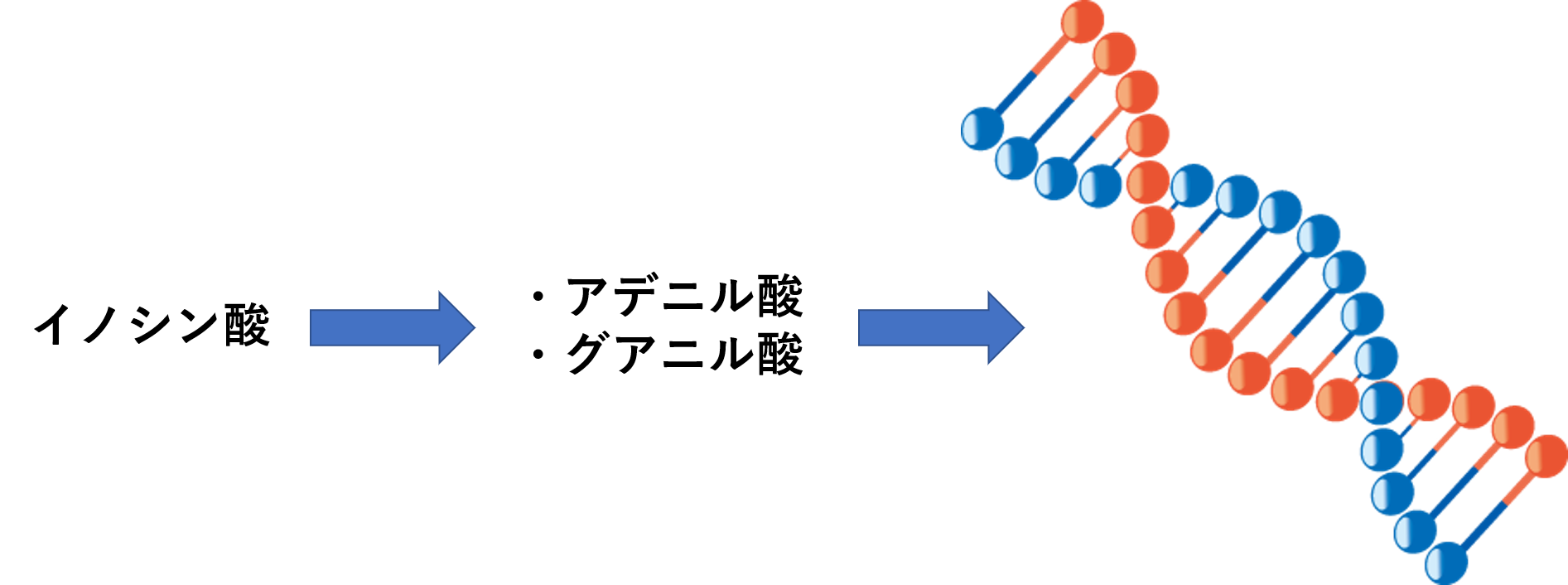

イノシン酸という物質は、アデニル酸やグアニル酸といったDNAの素に生合成されます。

イムラン(アザチオプリン)はイノシン酸と拮抗することで、リンパ球のDNA生合成を抑制します。その結果、免疫抑制作用を示します。

プレディニン(ミゾリビン)はイノシン酸からグアニル酸を作る経路を阻害することで免疫抑制作用を示します。

まとめ

- 免疫が誤って、自分の体を攻撃してしまうことがある。

- 免疫抑制薬はヘルパーT細胞などの免疫に関わる細胞を抑制する。