Sponsored Link

交感神経のまとめ、ノルアドレナリンの生合成と不活化

交感神経の薬の前に、今回は交感神経について確認していきましょう。

まず交感神経ですが、末梢神経系の一部ということができます。末梢神経とは、脳や脊髄から出て全身に分布している神経のことで、連絡のやり取りをしあっています。

末梢神経系は、その働きによって、体性神経と自律神経に分けることができます。体性神経は主に運動や感覚に関わります。自律神経はそれ以外の循環や代謝、排泄などに主に関わります。

体性神経はさらに細かく、運動神経と知覚神経に分けることができ、自律神経は交感神経と副交感神経にわけることができます。

ここではとりあえず、交感神経のおおまかな立ち位置を理解して頂ければ問題ないです。

交感神経

先ほど、交感神経は末梢神経系の一部であり、末梢神経は脳や脊髄から出ているという話をしました。交感神経は、脊髄の中でも胸髄と腰髄から出ています。一応、ゴロを紹介しておきます。

- 胸と腰みて興奮

- 胸;胸髄

- 腰;腰髄

- 興奮;交感神経

解説は不要だと思います。ベリーダンスを踊っているきれいなお姉さんを見て、興奮してしまっている状態をイメージしてください(笑)

Sponsored Link

Sponsored Link

さて、胸髄や腰髄から出ている交感神経ですが、基本的に箱根駅伝のように途中でバトンタッチしながら目的の臓器に情報を伝えます。脳や脊髄などの中枢側に近いものを節前線維、目的の臓器などに近いものを節後線維と呼びます。

また、駅伝では、たすきをつないでいくと思いますが、渡すたすきがアセチルコリン(Acetylcholine;Ach)の場合はコリン作動性神経、ノルアドレナリン(Noradrenaline;NAd)の場合はアドレナリン作動性神経と呼びます。

交感神経は基本的に、節前線維が短いコリン作動性神経、節後線維が長いアドレナリン作動性神経となります。節前線維からアセチルコリンが出て、節後線維にあるニコチン性アセチルコリン受容体が受け取ります。情報を受け取った節後線維はアドレナリン作動性神経なので、ノルアドレナリンを出します。出てきたアドレナリンは目的の臓器にある受容体にくっつき、効果が現れます。くっつく受容体には、α受容体やβ受容体があります。

基本的には交感神経はこのようになりますが、例外があります。それが汗腺や副腎髄質などです。汗腺の節後線維はコリン作動性神経であり、アセチルコリンが出てきて、目的の臓器の受容体はムスカリン性アセチルコリン受容体となります。副腎髄質は節後線維がなく、節前線維のコリン作動性神経のみとなっていて、副腎髄質についているニコチン性アセチルコリン受容体が受け取ると、ノルアドレナリンやアドレナリン(adrenaline;Ad)を出します。

ノルアドレナリンの生合成

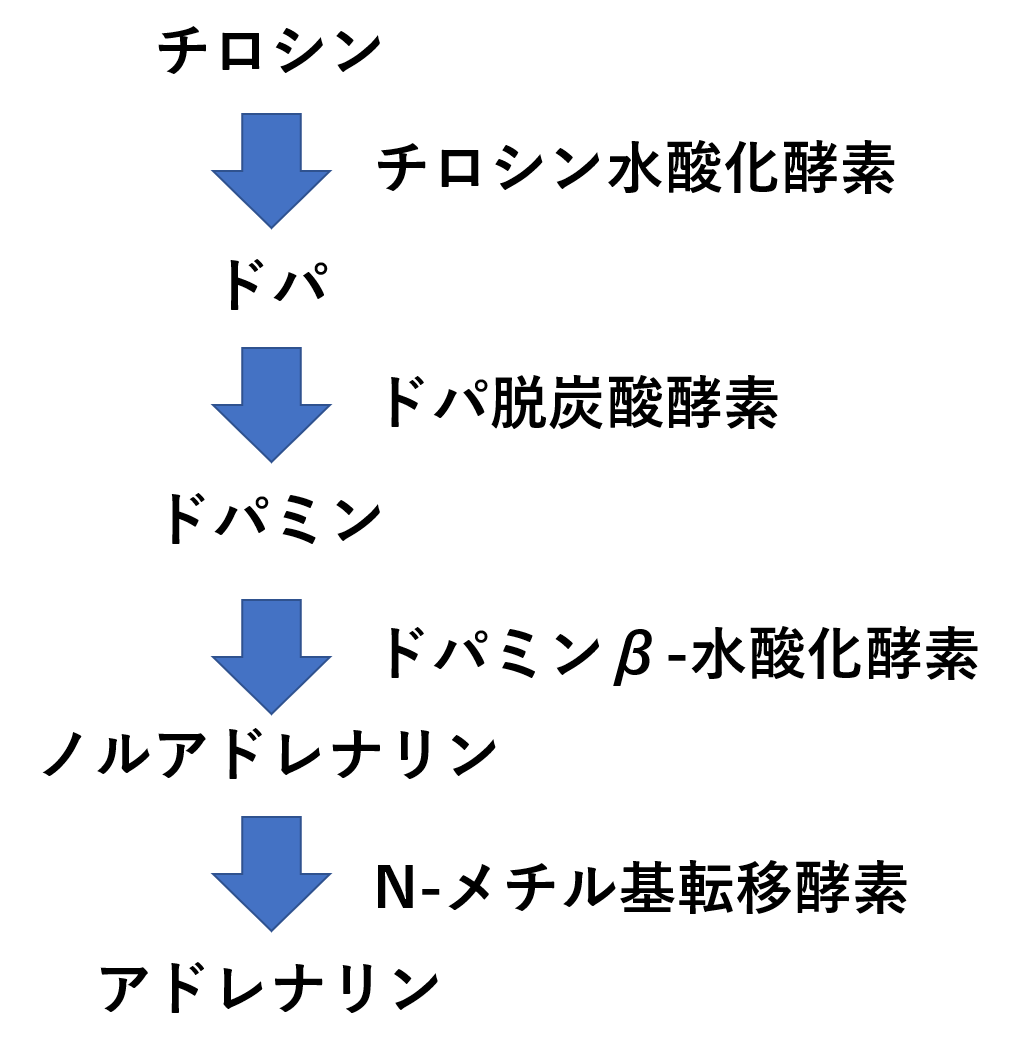

交感神経の節後線維はアドレナリン作動性神経というお話をしました。ノルアドレナリンはどのように作られるのでしょうか?実はノルアドレナリンは、アミノ酸の1つであるチロシンから様々な酵素が関わって以下のように作られます。

- 交感神経節後線維では、チロシンからチロシン水酸化酵素によってドパに変換されます。

- ドパはドパ脱炭酸酵素によってドパミンに変換されます。

- ドパミンはドパミンβ-水酸化酵素によってノルアドレナリンに変換されます。

なお、副腎髄質などではノルアドレナリンはN-メチル基転移酵素によってアドレナリンに変換されます。一応補足として、ノルアドレナリンの「ノル」とは「〜が無い」ということを意味していて、ここではメチル基が無いことを意味しています。メチル基が無いので、N-メチル基転移酵素でメチル基を足すので「ノル」が外れて、アドレナリンとなります。

ノルアドレナリンの不活化

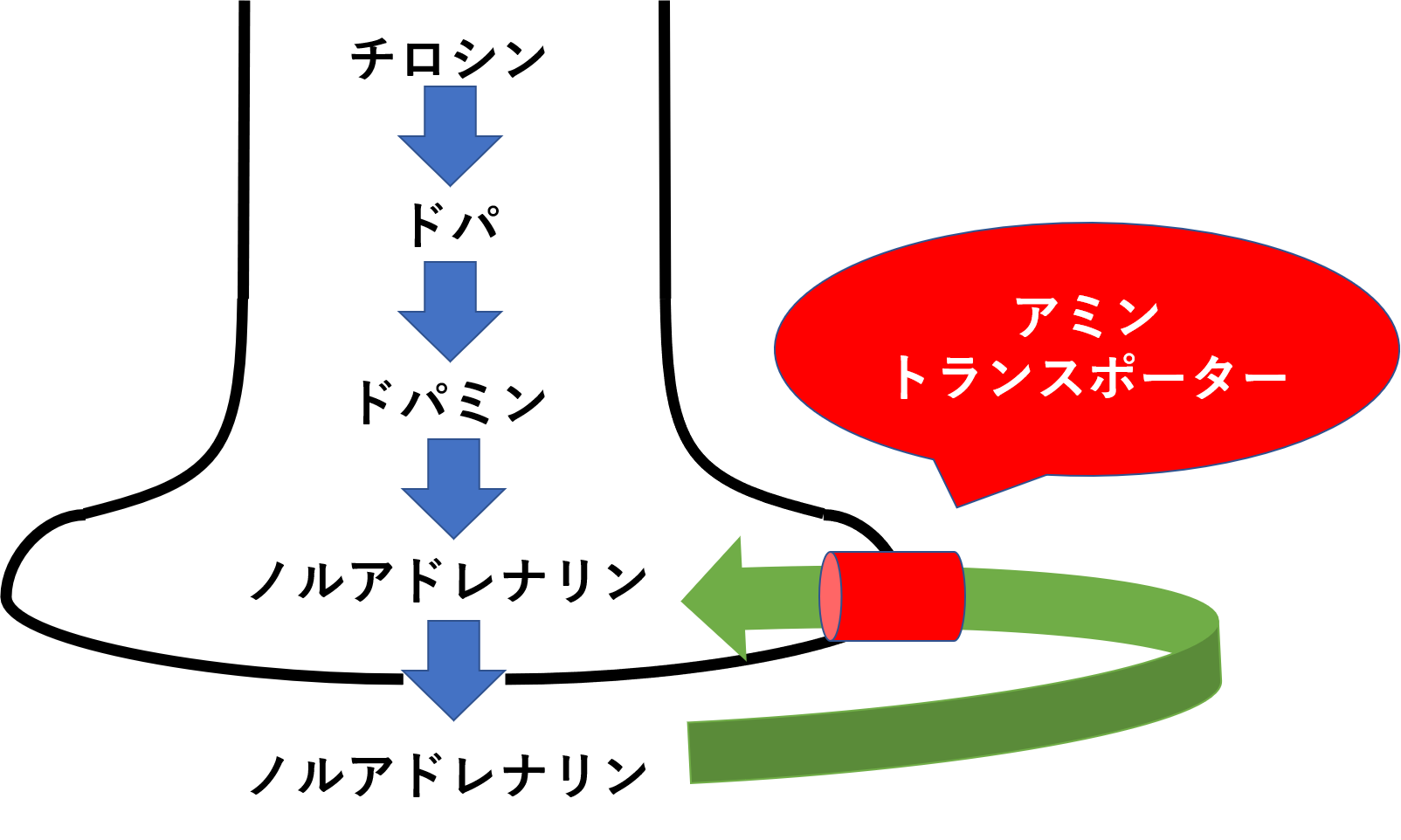

出てきたノルアドレナリンは、大部分がアミントランスポーターと呼ばれるリサイクル会社のようなものを通して、アドレナリン作動性神経に再び取り込まれて、リサイクルされます。

一部のノルアドレナリンやアドレナリンは、モノアミン酸化酵素(Monoamine oxidase;MAO)や、カテコール-O-メチル転移酵素(catechol-O-methyltransferase;COMT)によって不活化されます。

現場では、MAOは「マオ」、COMTは「コムト」などと呼ばれることが多いです。

次回、アドレナリン作動薬、直接型では、具体的に薬についてついてまとめていきます。

まとめ

- 交感神経は、自律神経の一部。

- 交感神経は、基本的には節前線維がコリン作動性神経で、節後線維はアドレナリン作動性神経。

- ノルアドレナリンはチロシンを材料にして様々な酵素を用いて作られる。

- ノルアドレナリンは、大部分アミントランスポーターでリサイクルされるが、一部はMAOやCOMTにより不活化される。