抗真菌薬、エルゴステロールと1,3-β-D-グルカン

です。

Sponsored Link

前回までは抗生物質、つまり細菌の話をしました。今回は真菌です。真菌というとあまりピンとこないかもしれませんが、身近な例でいうとカビやキノコなどがあります。病気で有名なのは水虫ですね。

これらの真菌に対しては抗真菌薬が使われます。まず真菌の構造から確認します。

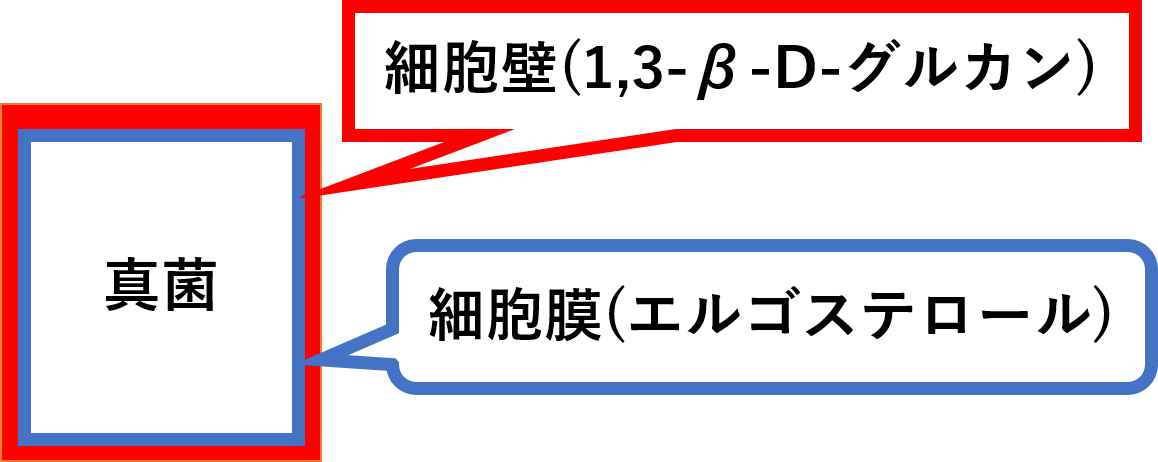

真菌はヒトと同じ真核生物ですが、細胞膜はエルゴステロール、細胞壁が1,3-β-D-グルカンであるところが異なります。

ヒトと異なるところを攻撃することで、真菌のみをやっつけることができます。

抗真菌薬には以下のようなものがあります。

Sponsored Link

Sponsored Link

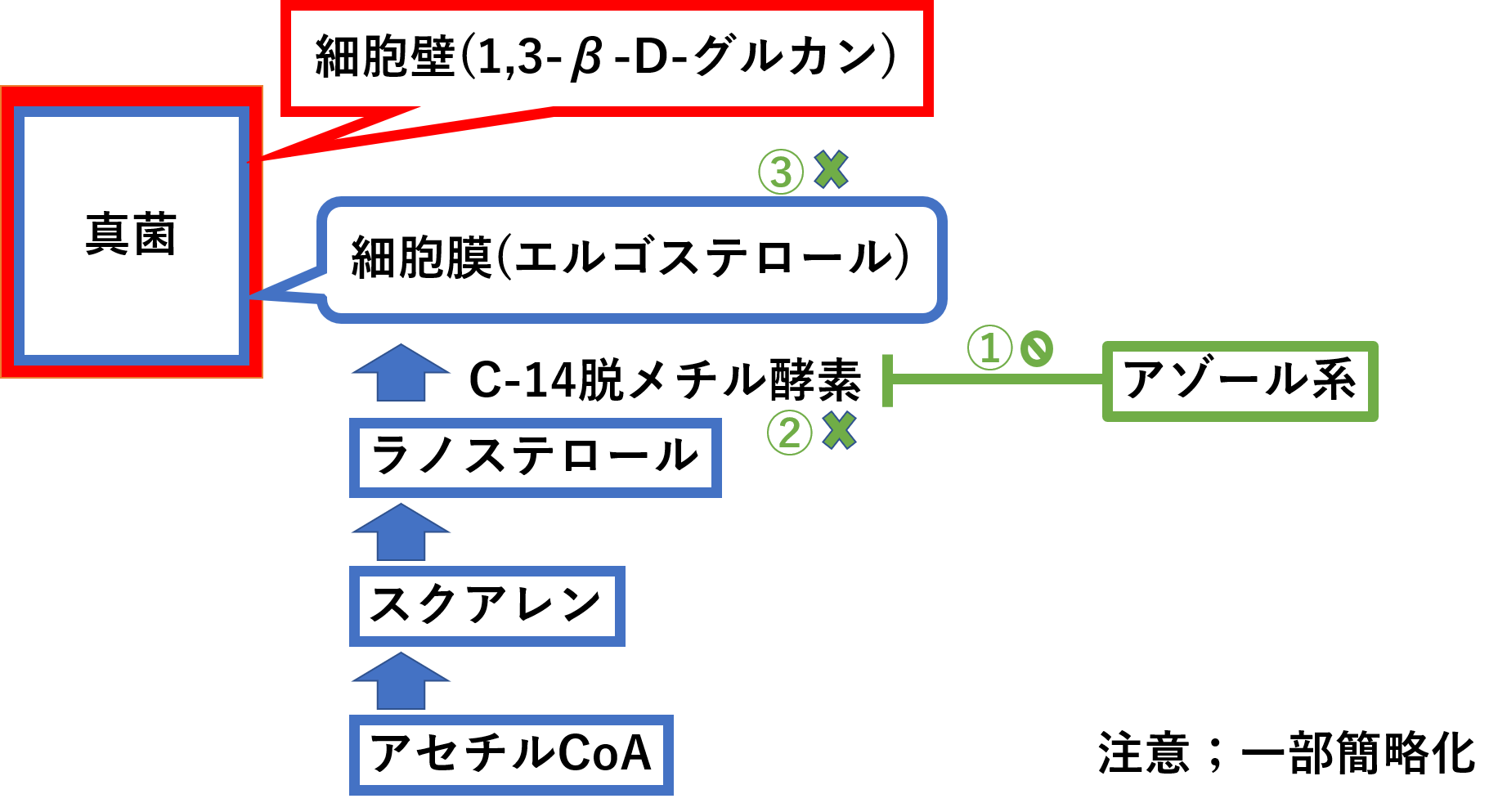

真菌の細胞膜はアセチルCoAから始まり、スクアレン、ラノステロールなどを経て、エルゴステロールが作られます。

アゾール系はそのうち、ラノステロールからエルゴステロールになるのに必要なC-14脱メチル酵素を阻害することで、エルゴステロールが作られないようにします。

補足として、イトリゾール(イトラコナゾール)の内服は内用液剤とカプセルの2つありますが、それぞれ適応や用法が違います。

イトリゾール(イトラコナゾール)カプセルを空腹時と食直後で比べた場合、食事による胃酸分泌量の増加、胃の蠕動運動の活発化などの要因及び食事内容の脂肪成分の影響(イトラコナゾールは脂溶性が高く溶解性が上昇する可能性がある)により吸収率が高まると推定されていることから食直後となっています。

先ほどのエルゴステロールを作る際、スクアレンがスクアレンエポキシダーゼという酵素によって、スクアレンエポキシドになる過程があります。

アミン系はスクアレンエポキシダーゼを阻害することで、エルゴステロールを作られないようにします。

ポリエン系は、エルゴステロールと結合することで細胞膜の機能を障害します。

キャンディン系は細胞壁の構成成分である1,3-β-D-グルカンの生合成を阻害します。

ミカちゃんはキャンディーと壁ドン大好きと覚えましょう。

クラスでモテモテのミカちゃんは、キャンディーが好きなだけでなく、実は壁ドンも大好きだったというお話です。