Sponsored Link

痛風治療薬、尿酸値を下げるには

痛風は関節炎発作が起こり、激痛が起こります。発作が起きた患者さんから話を聞くと、歩くのが難しいくらい痛いと言っていました。風が吹くだけで痛いなんて言うくらいですから、歩くなんてとんでもないです(笑)

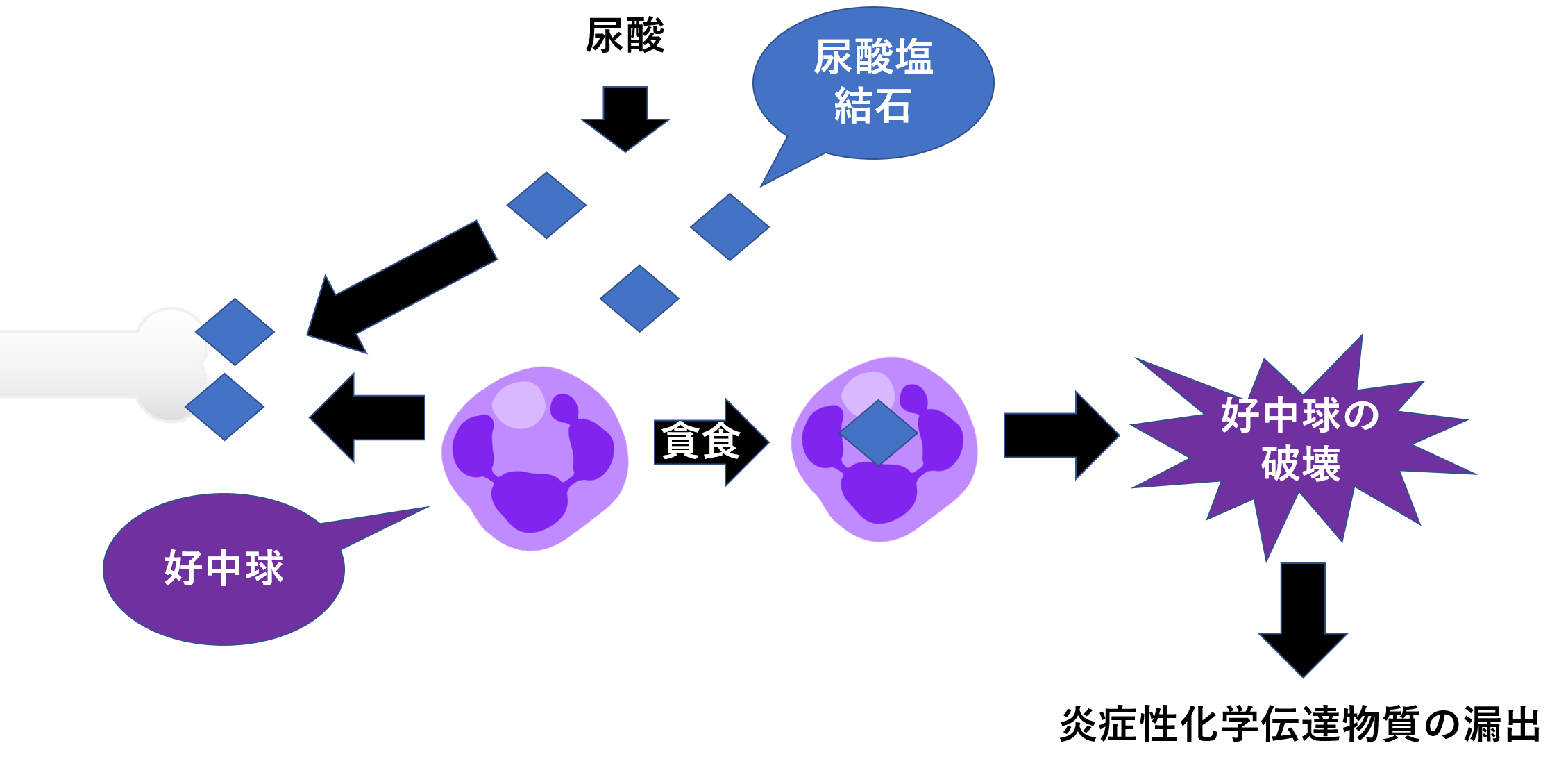

痛風のメカニズム

痛風のメカニズムとしては以下のように考えられています。

- 尿酸の生成過剰や、尿酸の排泄低下などにより高尿酸血症となります。

- 尿酸が関節腔内にたまり、結晶化します。

- 結晶を好中球が貪食します。その結果、好中球膜が破れてしまい、炎症を起こす化学伝達物質が遊離されて炎症が起こります。

痛風治療薬

発作時にはコルヒチンやNSAIDsなどを使い、それ以降は原因となる高尿酸血症を予防する薬が使われます。

- 痛風発作治療薬

- 尿酸生合成阻害薬

- 尿酸排泄促進薬

- 酸性尿改善薬

Sponsored Link

Sponsored Link

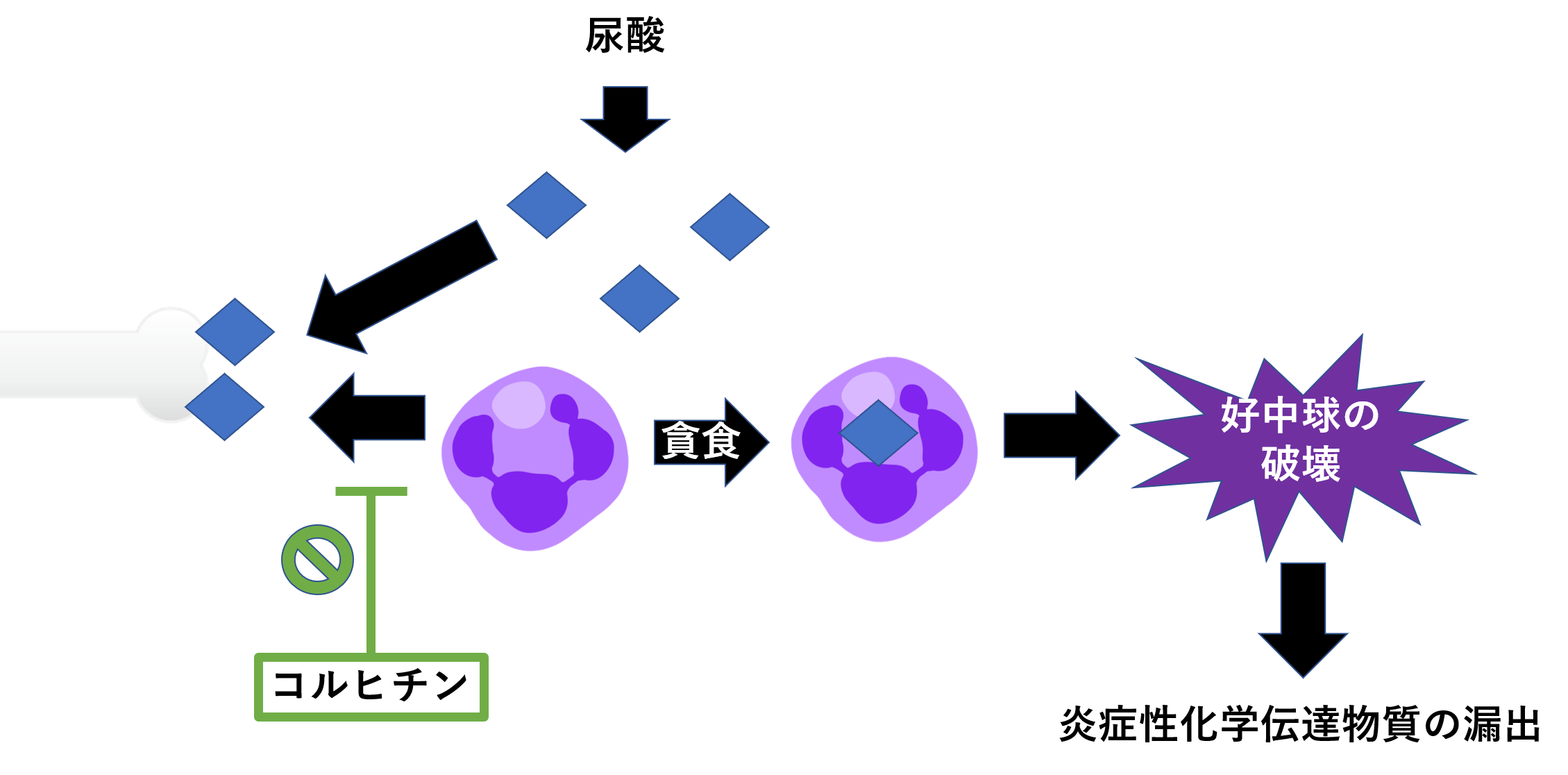

痛風発作治療薬

コルヒチン(コルヒチン)

- 好中球の遊走を抑制

先ほど結晶を貪食をしに好中球がやってくる話をしました。コルヒチン(コルヒチン)はその作用を抑えることで痛風の発作を抑制します。

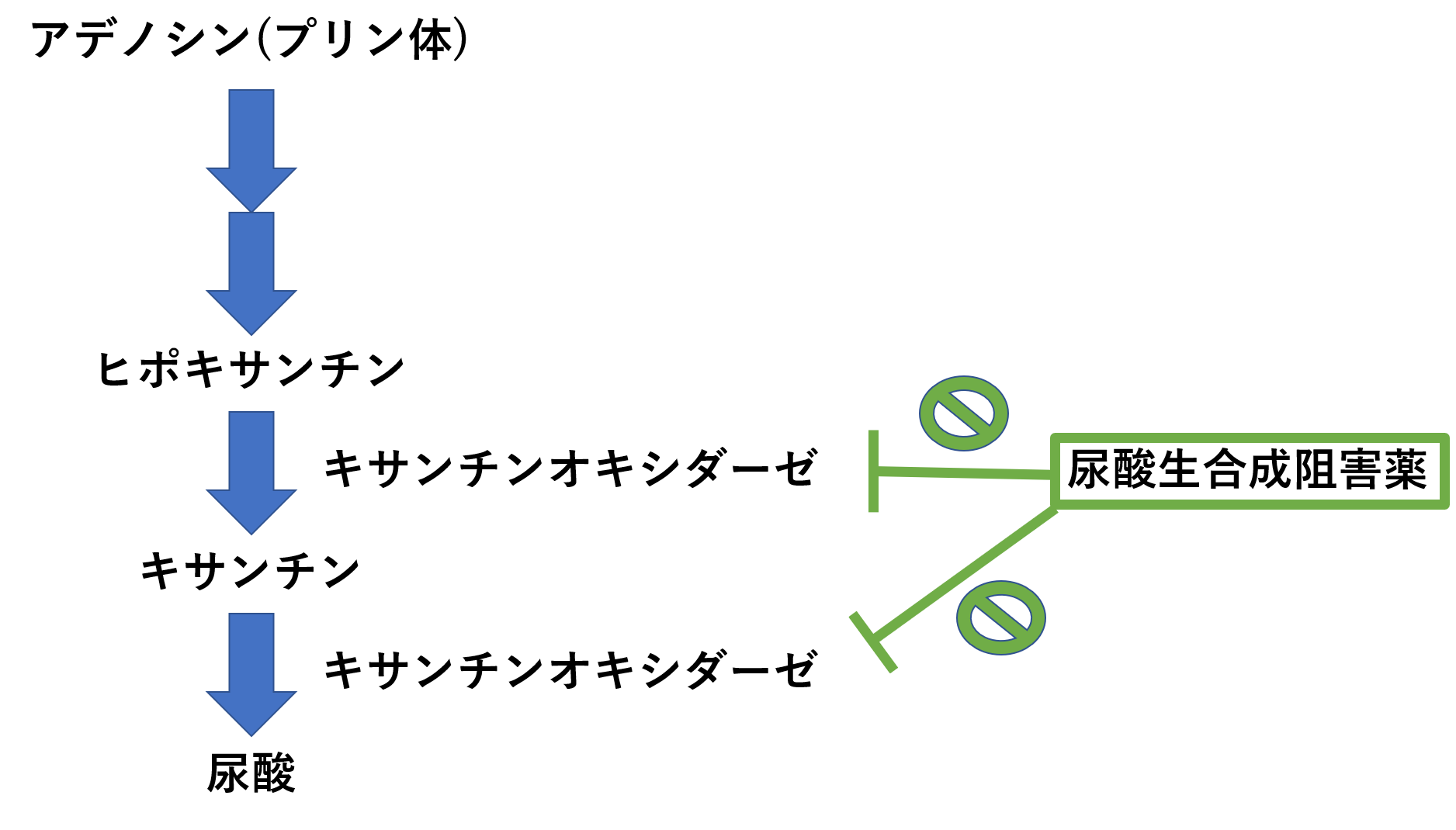

尿酸生合成阻害薬

ザイロリック(アロプリノール)、フェブリク(フェブキソスタット)、ウリアデック(トピロキソスタット)

- キサンチンオキシダーゼの阻害

ビールなどでプリン体offという言葉を聞いたことがあると思います。尿酸は食事などから摂取されたプリン体が原料となります。摂取されたプリン体は様々な経路を経てヒポキサンチンという物質になります。ヒポキサンチンはさらにキサンチン、そして尿酸となっていきますが、この反応に関わるのがキサンチンオキシダーゼと呼ばれる酵素です。

尿酸生合成阻害薬はキサンチンオキシダーゼを阻害することで、尿酸の生成を抑制します。

先ほどプリン体の話をしましたが、プリン体(プリン塩基)はそもそもDNAなどの構成に関わっています。ザイロリック(アロプリノール)は構造式に、プリン塩基と同じようなプリン骨格を持っています。そのためプリンの代謝などにも影響を与えてしまうとされてきました。しかし、フェブリク(フェブキソスタット)、ウリアデック(トピロキソスタット)は、構造式にプリン骨格を持たないため、プリン代謝などに影響を与えにくいとされています。

他にもザイロリック(アロプリノール)は腎排泄型ですが、フェブリク(フェブキソスタット)、ウリアデック(トピロキソスタット)は、胆汁排泄型なので腎機能低下している患者さんに使いやすいです。

さらにフェブリク(フェブキソスタット)はウリアデック(トピロキソスタット)より投与回数も少ないため、以前勤めていた病院の腎臓内科の先生はフェブリク(フェブキソスタット)推しでした。

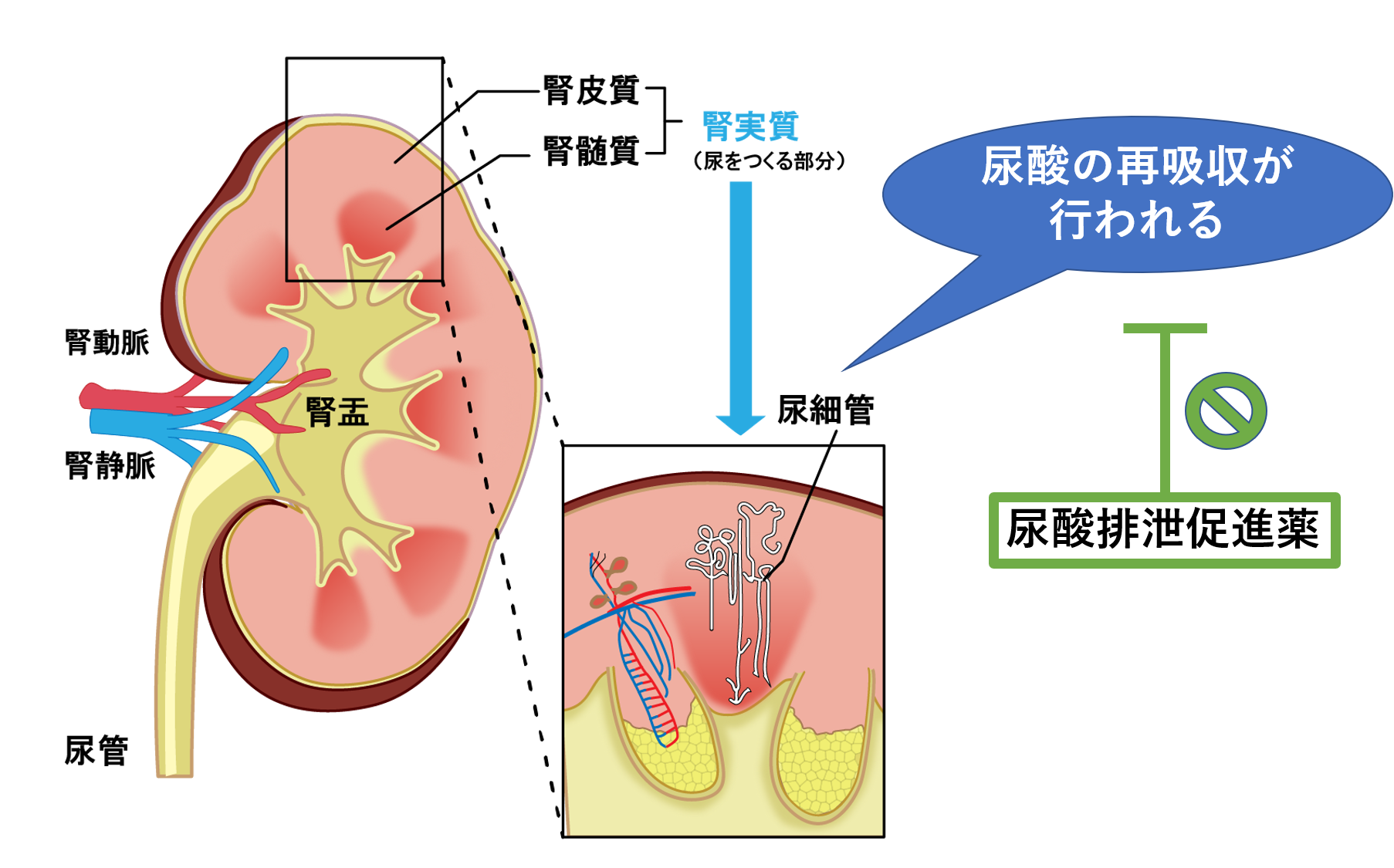

尿酸排泄促進薬

ベネシッド(プロベネシド)、ユリノーム(ベンズブロマロン)

- 尿酸の再吸収の抑制

作られた尿酸は腎臓を経由して、排泄されていきます。しかし、尿細管で再吸収が行われます。尿酸排泄促進薬は、この再吸収を抑制することで尿酸の排泄を促進します。

酸性尿改善薬

ウラリット(クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム)

- 尿のアルカリ化

尿酸は名前の通り酸性であるため、尿の酸性化が起こりやすくなります。尿の酸性化が起こると、尿路結石が作られやすい環境となります。ウラリット(クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム)は、代謝されるとHCO3-を生じます。このHCO3-は塩基性であるため、尿酸を中和します。

尿酸排泄促進薬を使った時に、尿中に尿酸が増え、尿路結石ができやすくなります。そのため、ユリノーム(ベンズブロマロン)とウラリット(クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム)をコンボで処方される先生もいます。

まとめ

- 痛風は高尿酸血症で起こりやすくなる。

- 痛風治療薬は、尿酸の生成抑制や排泄促進をすることで、効果を示す。