Sponsored Link

アセチルCoAとクエン酸回路の概要

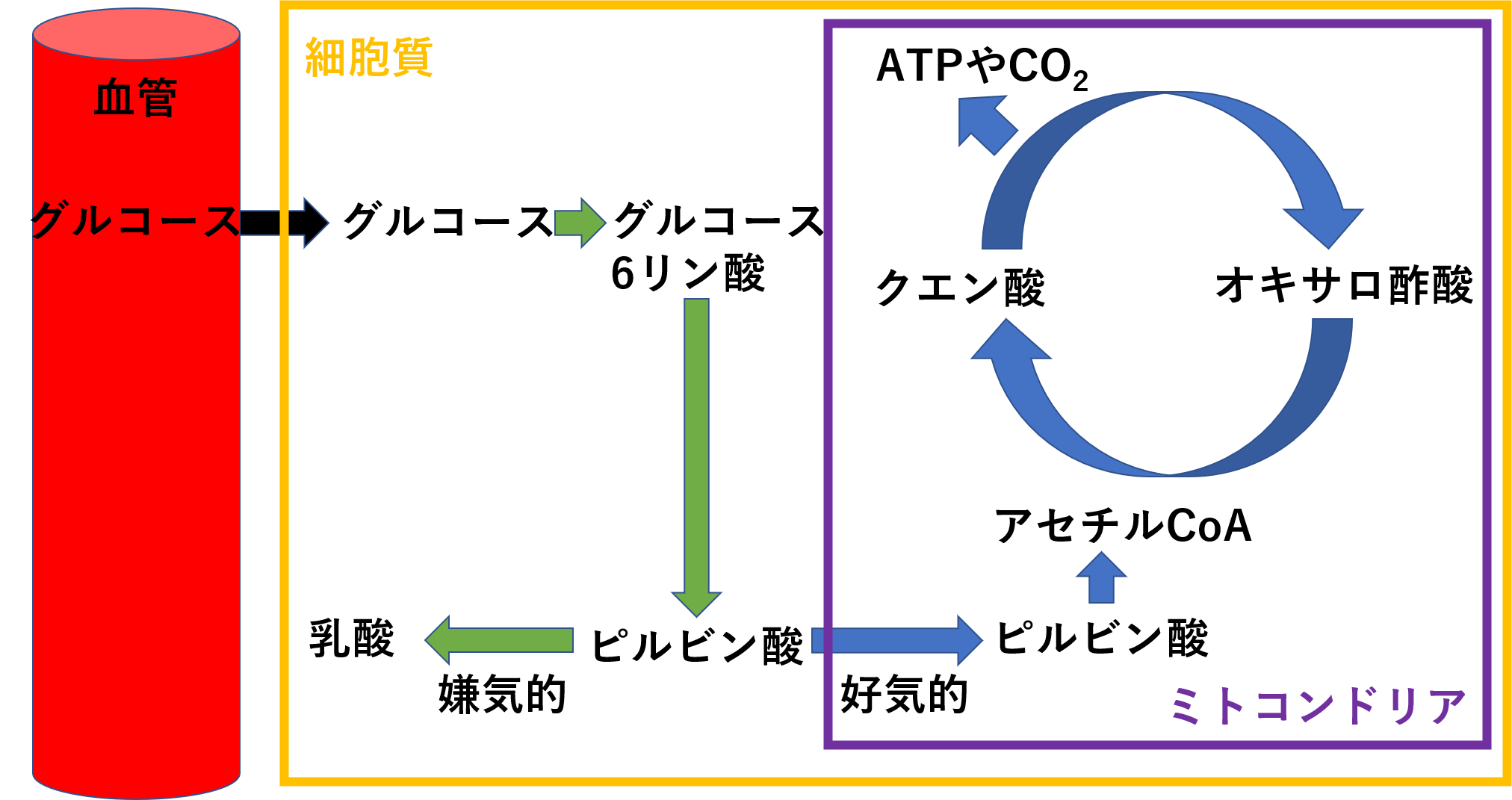

前回のATPと解糖系の概要では解糖系について見ました。今回はクエン酸回路について見ていきたいと思います。

ピルビン酸からアセチルCoAへ

前回の解糖系ではグルコースからピルビン酸が作られるところで終わりました。このピルビン酸は好気的条件下ではクエン酸回路に進むべく酸化的脱炭酸反応が起こり、アセチルCoAになります。この反応にはピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体と以下の補酵素が関わります。

補酵素の覚え方としては、「トリコーフン」があります。

- ト;TPP

- リ;リポ酸

- コー;CoA

- フ;FAD

- ン;NAD+

ゴロの解説をするまでもなく、鳥が興奮しているのをイメージしましょう。そしてこの反応は不可逆的反応です。なぜならクエン酸回路へ行くための重要な反応であるために不可逆にしておかないと、逆に戻ってしまいいつまでもATPが作れなくなってしまうからです。

ちなみに高カロリー輸液にビタミンB1を混ぜる理由はここにあります。TPP(チアミンピロリン酸)がないとこの反応が進まずピルビン酸ばかりたまってしまい渋滞を起こします。その結果、ピルビン酸から乳酸が作られて乳酸アシドーシスを起こしてしまいます。

Sponsored Link

Sponsored Link

クエン酸回路

クエン酸回路はミトコンドリアで行われ、先ほどのアセチルCoA(炭素数2)とオキサロ酢酸(炭素数4)が反応してクエン酸(炭素数6)ができます。クエン酸はその後以下のように反応が進んで、再びオキサロ酢酸へと戻ってきます。

クエン酸→イソクエン酸→α-ケトグルタル酸→スクシニルCoA→コハク酸→フマル酸→リンゴ酸→オキサロ酢酸→クエン酸→・・・・

これの覚え方としては「オクイアスコ不倫」があります。

- オ;オキサロ酢酸

- ク;クエン酸

- イ;イソクエン酸

- ア;α-ケトグルタル酸

- ス;スクシニルCoA

- コ;コハク酸

- フ;フマル酸

- リン;リンゴ酸

イメージ作りの物語を。オクイアスコ(仮名)は愛する夫を裏切り不倫に走るというゴロです。全国のオクイアスコさん、このようなゴロになってしまい申し訳ありません。

クエン酸回路が回ることでATPの素となるGTPだけでなく、NADHやFADH2が作られます。これらは次回お話しする電子伝達系に関わりさらなるATP産生に利用されます。

まとめ

- 好気的条件下ではピルビン酸は酸化的脱炭酸反応が起こりアセチルCoAとなる。

- クエン酸回路はミトコンドリアで起こり、GTPだけでなくNADHやFADH2が作られる。