Sponsored Link

製剤、日本薬局方の軟膏剤やクリーム剤のまとめ

前回の製剤、日本薬局方のカプセル剤のまとめではカプセル剤についてまとめました。今回は日本薬局方の軟膏剤、クリーム剤などをまとめていきます。

カプセル剤と同じく、軟膏剤やクリーム剤を使ったことのない人はいないと思います。医薬品でなくても、OTCなどでも使う機会が多い剤形ですね。まず軟膏剤やクリーム剤は日本薬局方の定義として、

- 軟膏剤;皮膚に塗布する、有効成分を基剤に溶解又は分散させた半固形の製剤

- クリーム剤;皮膚に塗布する、水中油型又は油中水型に乳化した半固形の製剤

となっています。軟膏剤もクリーム剤も有効成分に基剤を混ぜ合わせて作っていくことが基本の製法となります。

ここで基材について見ていきます。

Sponsored Link

Sponsored Link

基剤

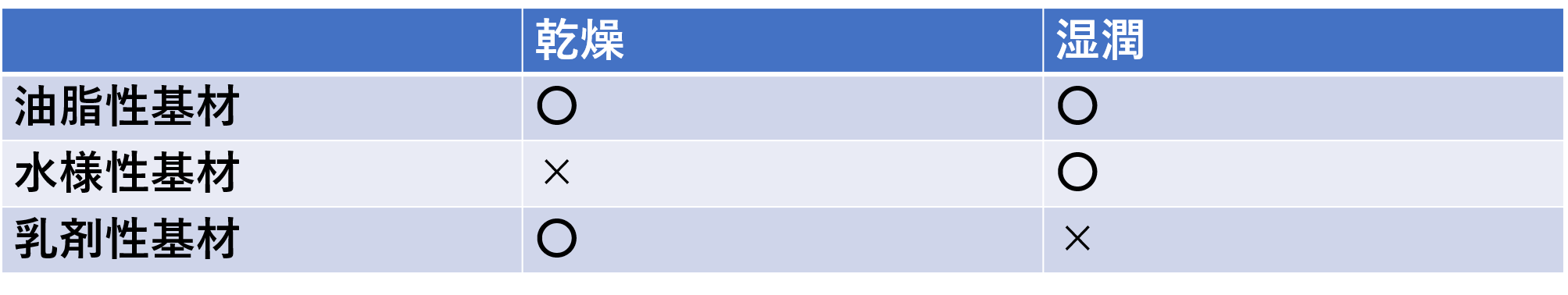

基剤は、医薬品を均一に分散させるもので、タイプによって性質が変わってきます。基剤は以下の大きく3つに分けられます。

- 油脂性基剤

- 水様性基剤

- 乳剤性基剤

油脂性基剤

油脂性基剤は、皮膚の刺激性が少なく、保護作用などがあり、水に落ちにくいという特徴を持ちます。皮膚が乾燥していても、湿潤していても使うことができます。

代表例は、白色ワセリン、流動パラフィン、プラスチベースなどがあります。

水様性基剤

水様性基剤は、分泌物を吸着しやすく、水に落ちやすいという特徴を持ちます。そのため、湿潤している皮膚に適しています。

代表例は、マクロゴール軟膏があります。

乳剤性基剤

乳剤性基剤は、保湿作用が高い特徴を持ちます。そのため、乾燥している皮膚に適しています。

乳剤性基剤は、油中水型(w/o型)と水中油型(o/w型)が存在し、油中水型(w/o型)は吸水クリーム、水中油型(o/w型)は親水クリームなどが代表例です。

基剤の混合

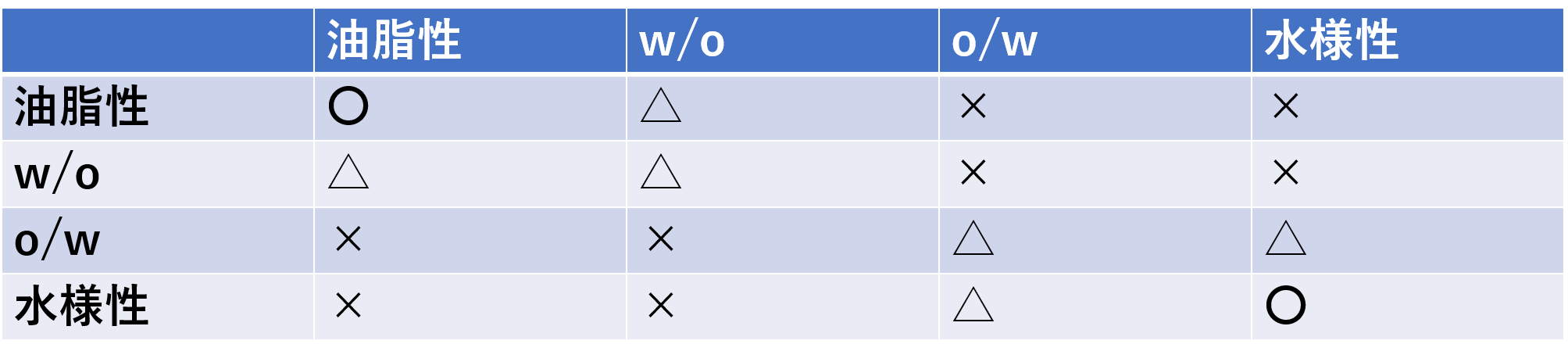

医師は処方で混合の指示を入れることが多いです。混合をすることで、何度も塗る必要がなくなりコンプライアンスが良くなることは確かにあります。しかし、混合をすることで安定性などが崩れてしまったりすることがあります。

同じ基剤同士であれば、基本的に混合は問題ないです。しかし、他の種類の基材と混合する時は注意が必要となります。一般的には以下のようになります。

混合に関する本は、軟膏・クリーム配合変化ハンドブックがとても参考になりますので、適宜確認した方がよいです。

容器

気密容器を用います。

まとめ

- 軟膏剤は、皮膚に塗布する有効成分を基剤に溶解又は分散させた半固形の製剤

- クリーム剤は、皮膚に塗布する水中油型又は油中水型に乳化した半固形の製剤

- 基剤には、油脂性基剤、水様性基剤、乳剤性基剤などの種類がある。

- 基剤同士の混合をする時には注意が必要。