Sponsored Link

薬物動態、抗菌薬のPK/PD、時間依存と濃度依存

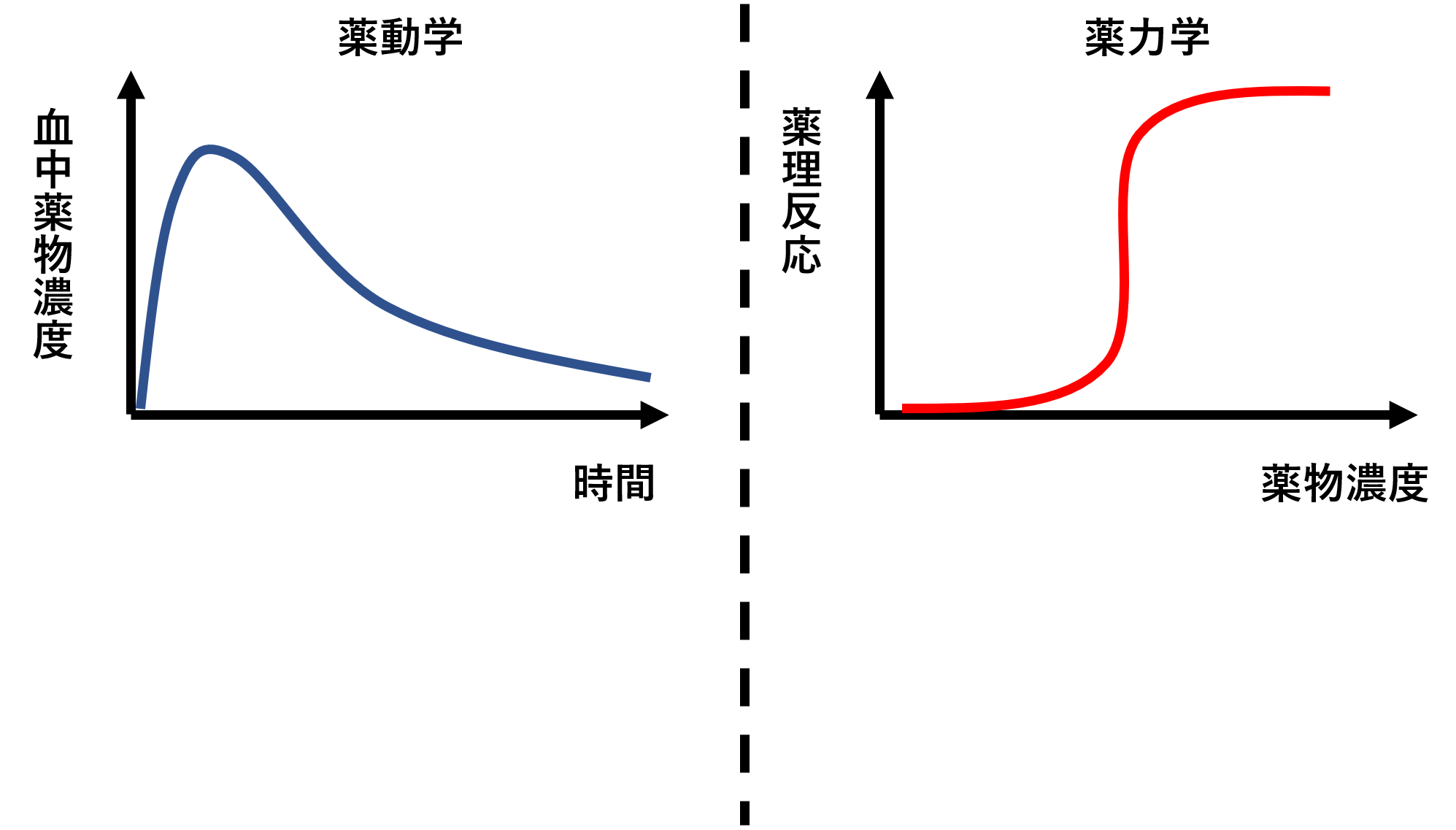

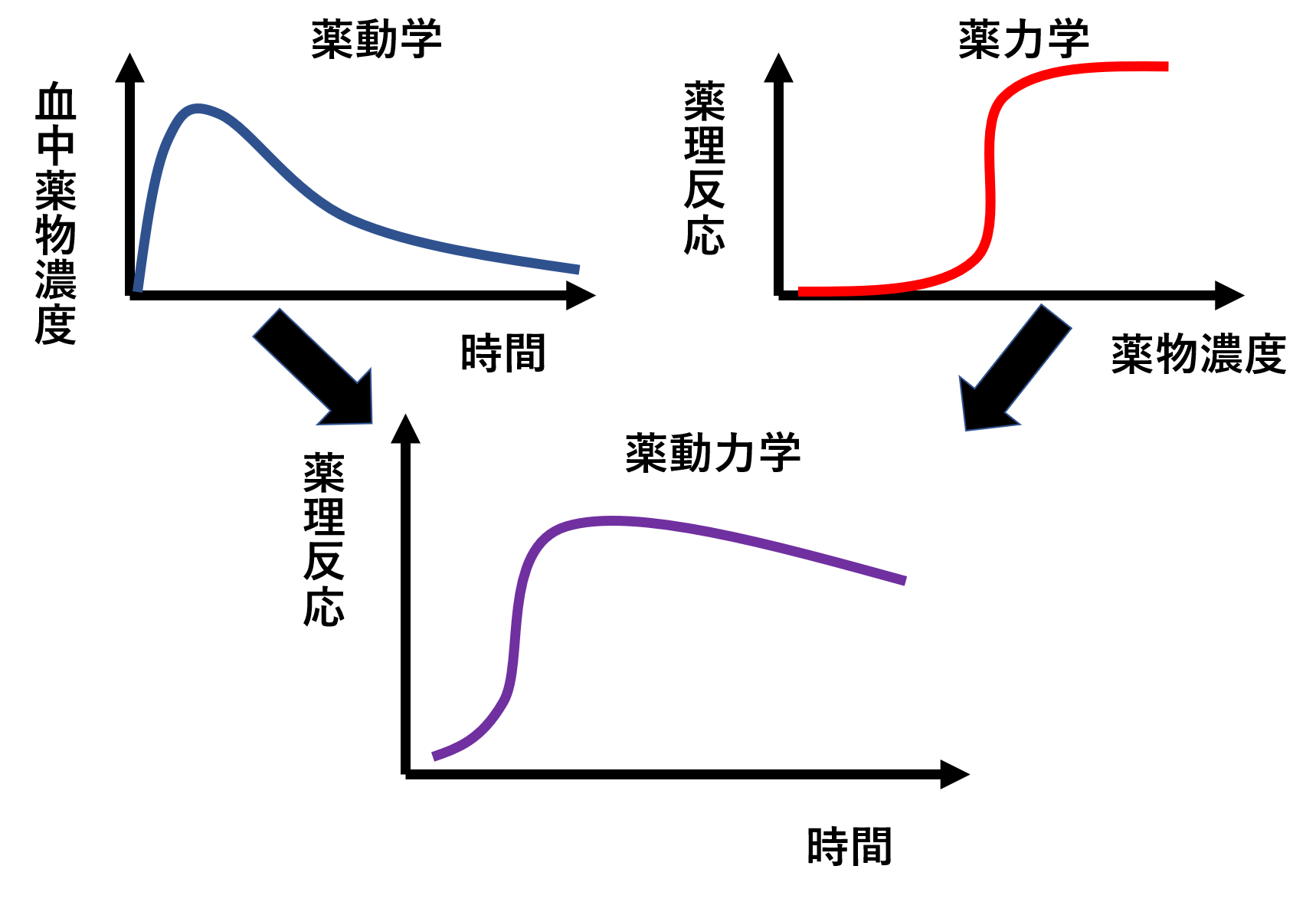

今まで学んできた薬物動態パラメータは薬がどれだけ体の中にあるかを見る方法でした。この薬物動態をPK(Pharmacokinetics)と言います。

それに対して、薬がどれだけ作用部位で作用しているかを見る方法を薬力学PD(Pharmacodynamics)と呼びます。

例えば、ワーファリンの血中濃度をPKとするならば、PT-INRがPDとなります。

薬動力学解析(PK/PD解析)

先ほどのワーファリンの例のように、薬動学解析(PK解析)では血中濃度の予想はできますが、実際どれだけ作用部位で作用しているかを予想することは難しいです。そのため、薬力学的解析(PD解析)と薬動学解析(PK解析)を関連させて解析するようにすれば、お互いのいいとこどりで解析できることがわかります。

このことを薬動力学解析(PK/PD解析)と言います。

抗菌薬のPK/PD

抗菌薬は効果や副作用もそうですが、適正に使わないと耐性菌ができてしまうおそれがあります。よって、PK(体内動態)とPD(抗菌活性)を組み合わせて投与量設計していくことが重要となります。

PKにはAUCなどがありますが、PDにはMIC、MPC、MSWなどがあります。AUCなどはすでにやりましたが、MIC、MPC、MSWはまだだと思うので、これらを見ていきます。

Sponsored Link

Sponsored Link

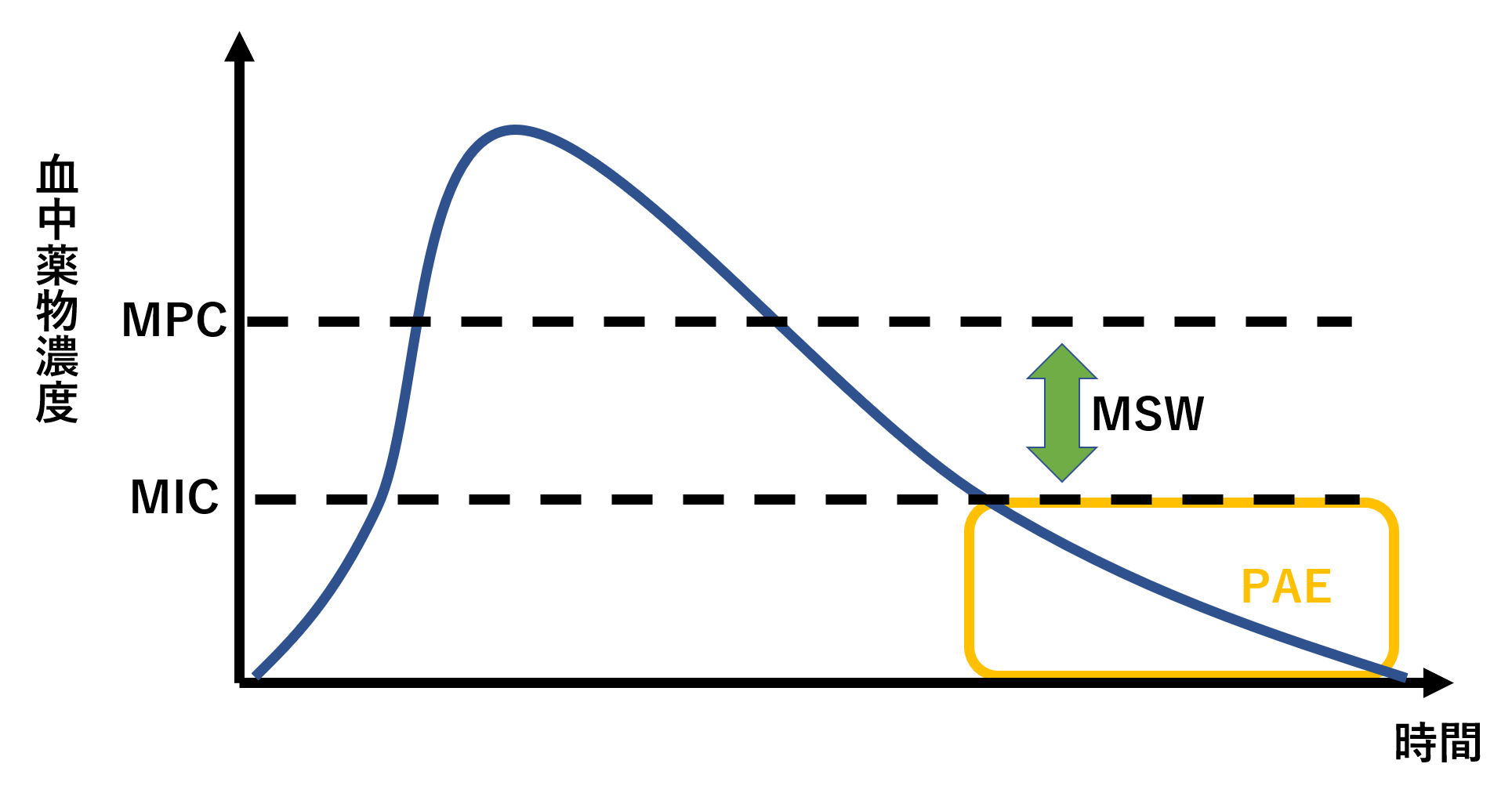

MIC、MPC、MSW

まず、MICはMinimum inhibitory concentrationの略で、最小発育阻止濃度と訳されます。その言葉通り、細菌の増殖を阻止するのに必要な抗菌薬の最小濃度をさします。MICが低いということは、それだけ低濃度で細菌の増殖をそしてできるわけですから、抗菌活性が強いことになります。

血中濃度がMICを超えている時間をTAM(Time Abobe MIC)と呼びます。

続いてMPCはMutant prevention concentrationの略で、耐性菌阻止濃度と訳されます。こちらも言葉通り、耐性菌ができるのを抑制する濃度をさします。MICとMPCの間に大きな差があるとき、それだけ耐性菌ができやすい濃度が広くなってしまうわけです。この間のことをMSW(Mutant Selection Window)と呼びます。

PAE

英語だらけで混乱しますよね。これで最後です(笑)

理論上はMIC以下では、細菌が増えてしまうことになります。しかし、MIC以下でも抗菌作用が続くことがあります。これを増殖抑制後効果PAE(Post Antibiotic Effect)と呼びます。

このPAEが抗菌薬の種類によって変わってきます。

PAE以外にも、抗菌薬で抑えておきたいのが、時間依存と濃度依存です。

時間依存は、ずーっと血中濃度をいい値でキープすることで効果があがります。逆に濃度依存は、ガツンと高濃度で使うことで効果が上がります。一部例外はありますが、時間依存と濃度依存の代表例として以下のものがあります。

国家試験のゴロを紹介します。

- アミの乳(にゅう)は濃度依存

- アミ;アミノグリコシド系

- 乳(にゅう);ニューキノロン系

- 濃度依存;濃度依存

物語を作るまでもないですが、アミちゃんの、乳は濃度依存という話です。え、アミちゃんって、もちろん牛ですよ(笑)

次は時間依存のゴロです。

- 時間まくべー

- 時間;時間依存

- まく;マクロライド系

- べー;β-ラクタム系

あるテレビのディレクターは、生放送中に焦っていました。時間がおしている!!焦ってしまったディレクターはつい「時間まくべー」と訛ってしまった話です。

耐性菌を作らないためにも、抗生剤は適正に使いましょう!!

まとめ

- PKとPDを組み合わせたものをPK/PD解析と言う。

- 抗菌薬のPDにはMICやMPCがある。

- 抗菌薬には時間依存と濃度依存がある。