実習生、新人薬剤師のための参考書

単純多糖は1種類の糖からなり、アミロース、セルロース、アミロペクチン、グリコーゲンなどがあります。複合多糖は2種類以上の糖からなり、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、ヘパリンなどがあります。

Sponsored Link

多糖類、単純多糖と複合多糖

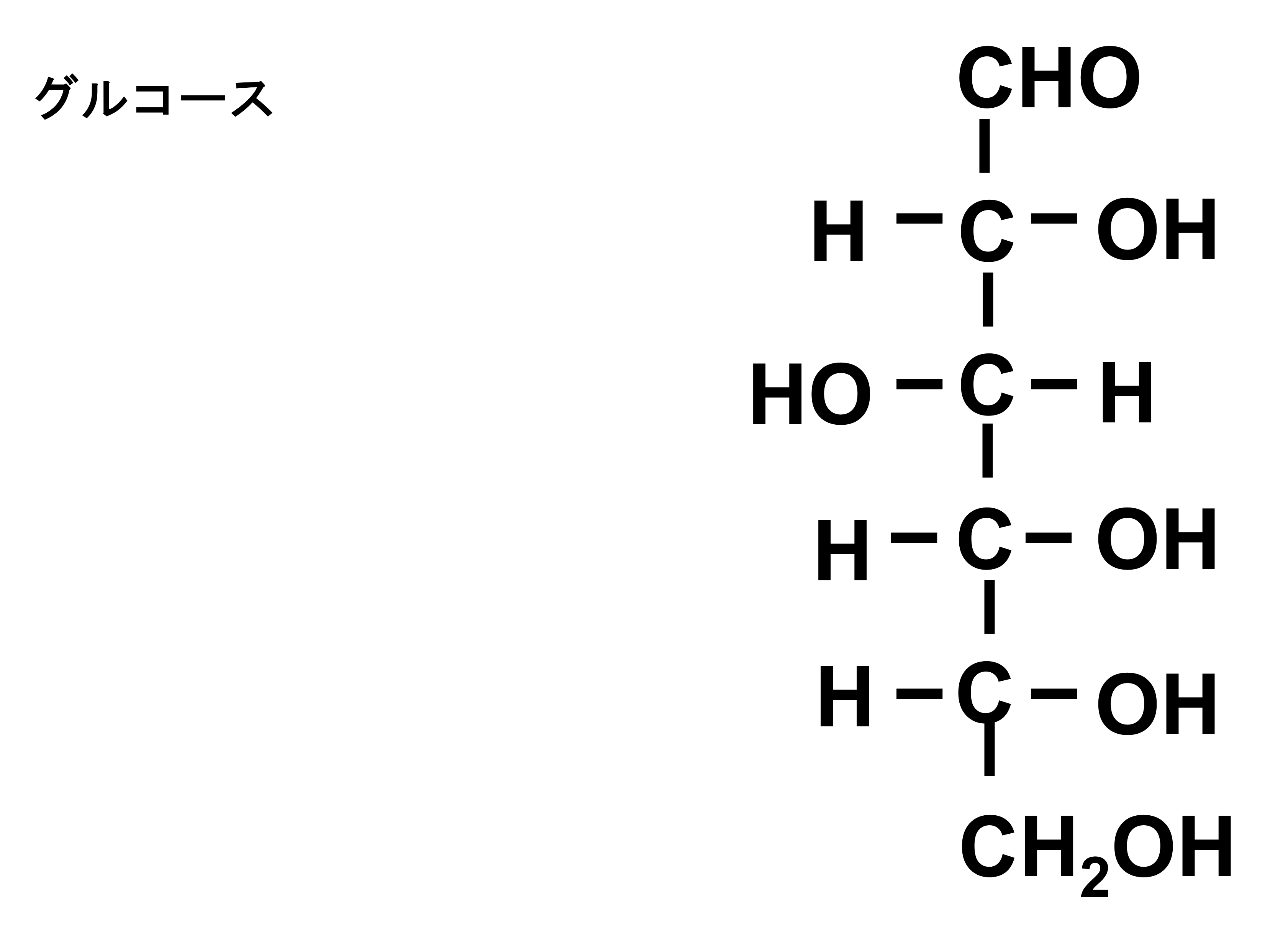

前回の単糖と二糖類、ペントースとヘキソースでは単糖などを見ました。今回は多糖類を見ていきたいと思います。

多糖類はその名の通り、単糖が多くつながってできたものです。結合する糖によって、以下の2つに大きく分けられます。

- 単純多糖

- 複合多糖

Sponsored Link

Sponsored Link

単純多糖

単純多糖は1種類の糖で作られていて、別名ホモ多糖とも呼ばれます。グルコースからなる単純多糖には以下のようなものがあります。

- アミロース;グルコースのα(1→4)の直鎖

- セルロース;グルコースのβ(1→4)の直鎖

- アミロペクチン;グルコースのα(1→4)とα(1→6)の枝分かれ。植物中に存在

- グリコーゲン;グルコースのα(1→4)とα(1→6)の枝分かれ。動物中に存在

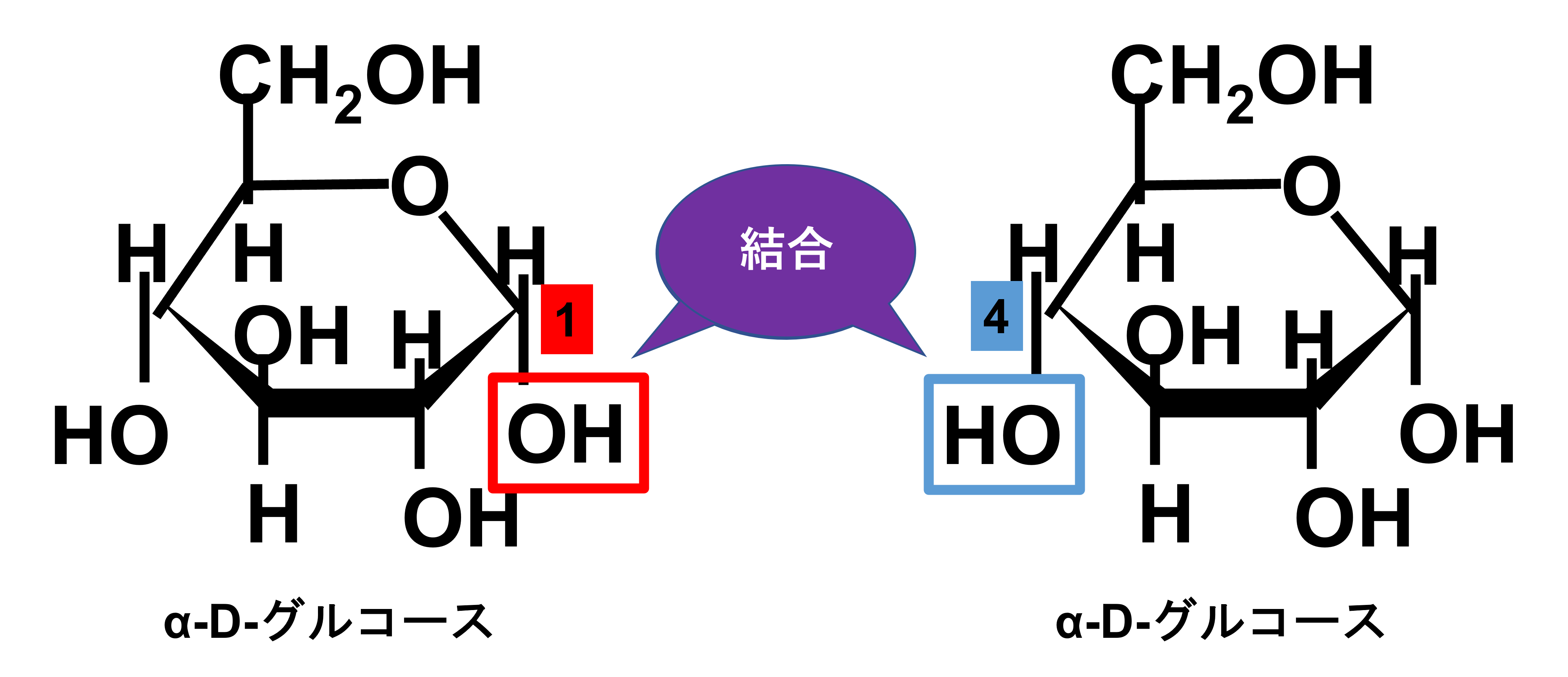

ちなみにα(1→4)というのは、α体のグルコースの1位と4位が結合しているということを表しています。そのためアミロースはまっすぐの直鎖構造になります。唾液や膵液に含まれるα-アミラーゼはアミロースのα(1→4)結合を分解します。

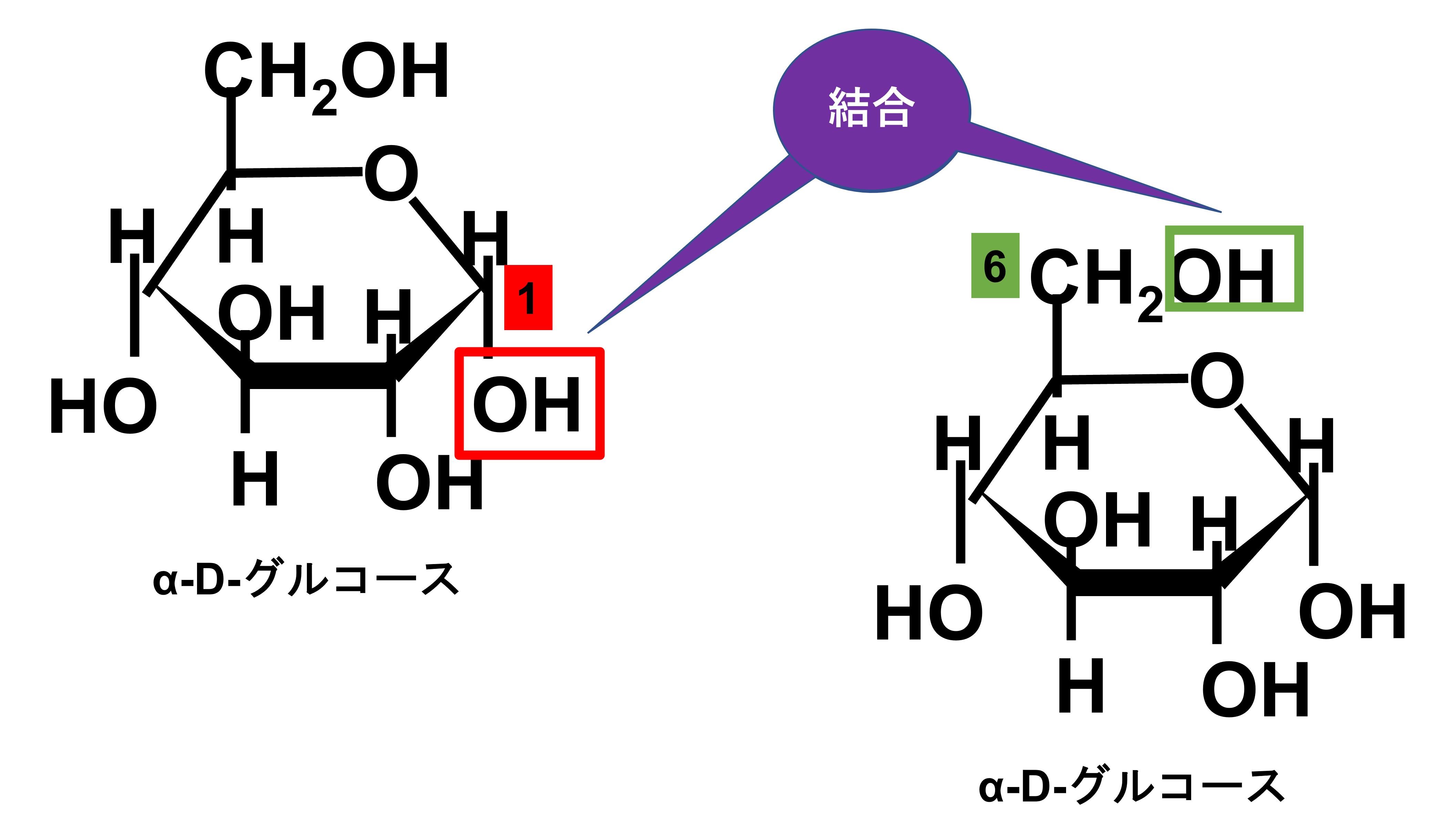

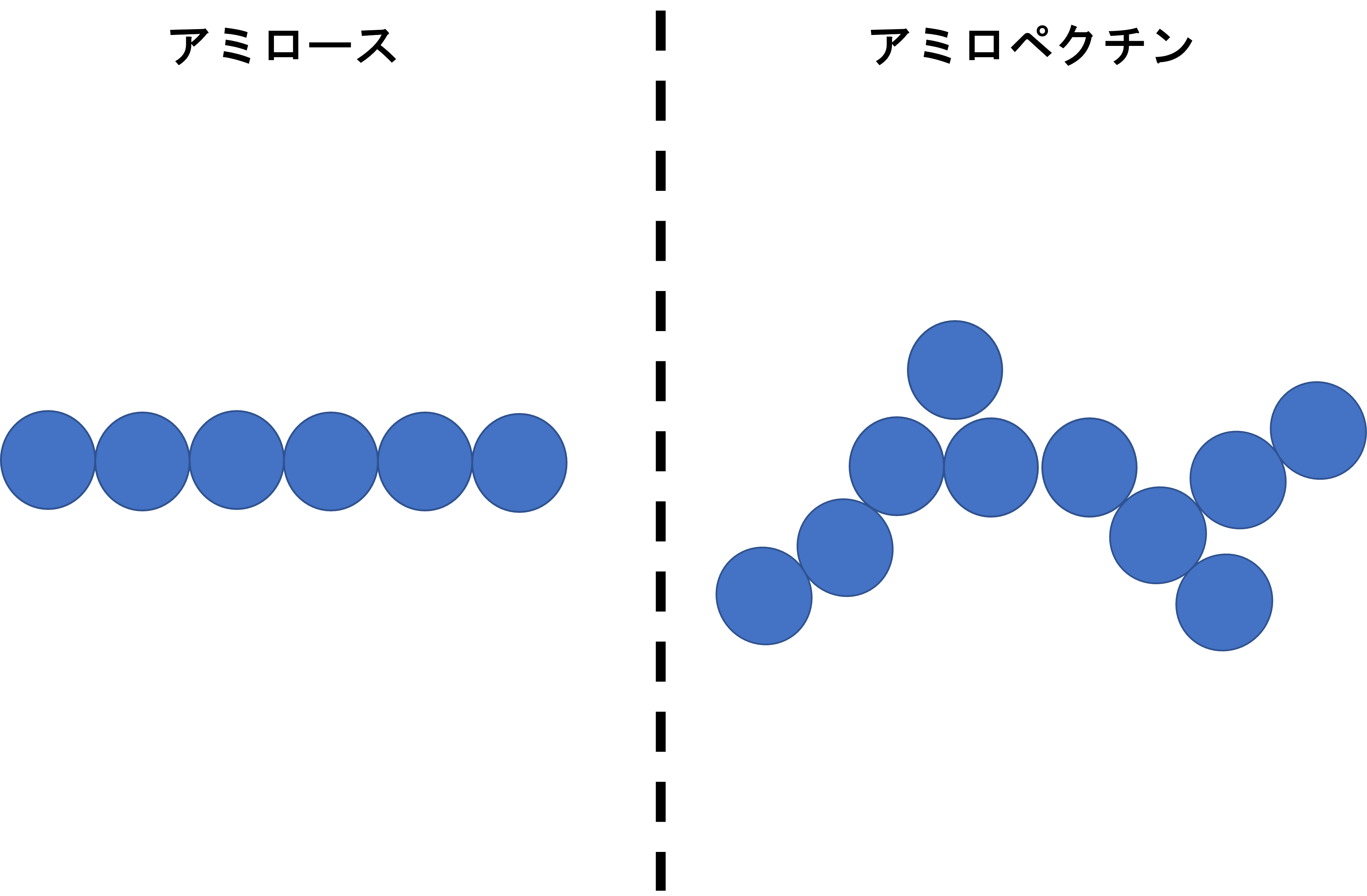

同様にα(1→6)はα体のグルコースの1位と6位が結合していることを表します。そのためアミロペクチンは枝分かれ構造になります。アミロースとアミロペクチンを図で比べると以下のようなイメージになります。α(1→6)があることで分岐点が発生するのがわかりますね。

複合多糖

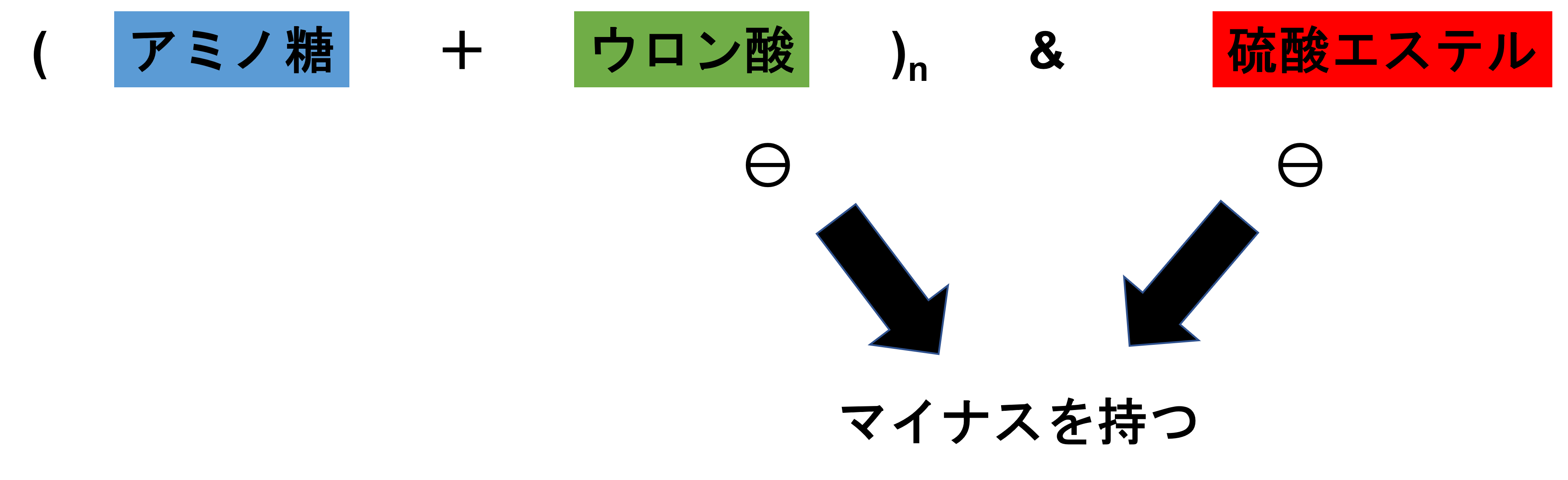

複合多糖は2種類以上の糖で作られていて、別名ヘテロ多糖とも呼ばれます。複合多糖であるグリコサミノグリカンはアミノ糖とウロン酸の繰り返し構造を持ち、硫酸エステルものもあります。ウロン「酸」と硫「酸」エステルとあるように、グリコサミノグリカンの分子としては負に荷電しています。

グリコサミノグリカンの代表例には以下のようなものがあります。

- ヒアルロン酸;グルクロン酸、N-アセチルグルコサミン

- コンドロイチン硫酸;グルクロン酸、N-アセチルガラクトサミンの硫酸エステル

- ヘパリン;グルクロン酸、イズロン酸、グルコサミンの硫酸エステル

ヒアルロン酸は美容関連、コンドロイチン硫酸は関節系のサプリメントで有名ですね。ヘパリンは血液凝固を阻害するため、病院の点滴などでよく汎用されます。

まとめ

- 多糖類は単純多糖と複合多糖に分けられる。

- 単純多糖は1種類の糖からなり、アミロース、セルロース、アミロペクチン、グリコーゲンなどの代表例がある。

- 複合多糖は2種類以上の糖からなり、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、ヘパリンなどの代表例がある。特にヘパリンは血液凝固を阻害するため、とても重要。