Sponsored Link

製剤、日本薬局方の顆粒剤のまとめ

前回の製剤、日本薬局方の散剤のまとめでは、薬の剤形のうち散剤を確認しました。今回は、顆粒剤について確認していきます。

顆粒剤は散剤を少し大きくしたような薬で、流動性が上がっています。日本薬局方では顆粒剤は、経口投与する粒状に造粒した製剤と定義されています。なお、派生系には発泡顆粒剤があります。

顆粒剤の製法

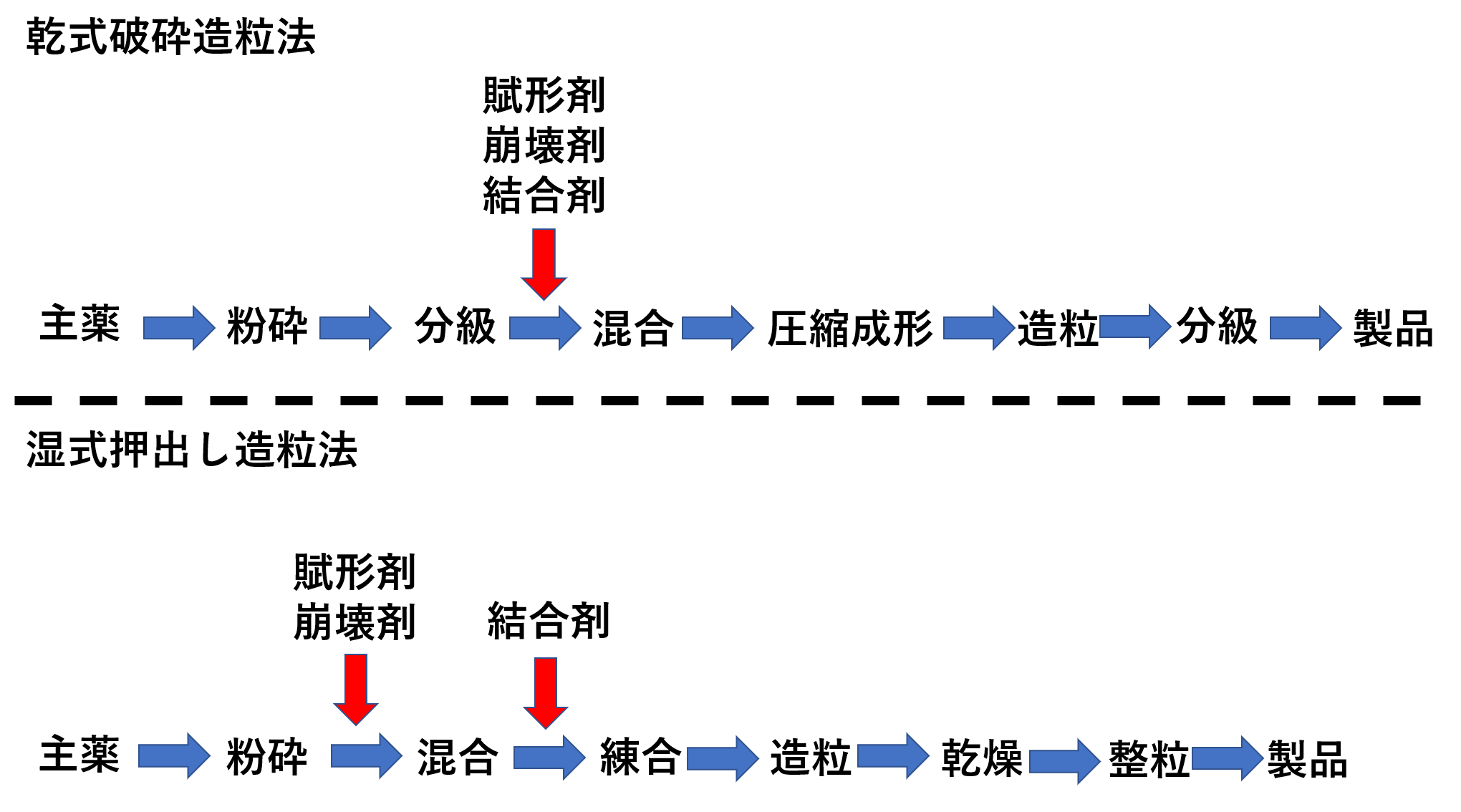

顆粒剤も有効成分に、添加物を加えて造粒していきます。造粒方法には乾式法と湿式法があります。乾式法は乾式破砕造粒法、湿式法は湿式押出し造粒法などが代表例です。

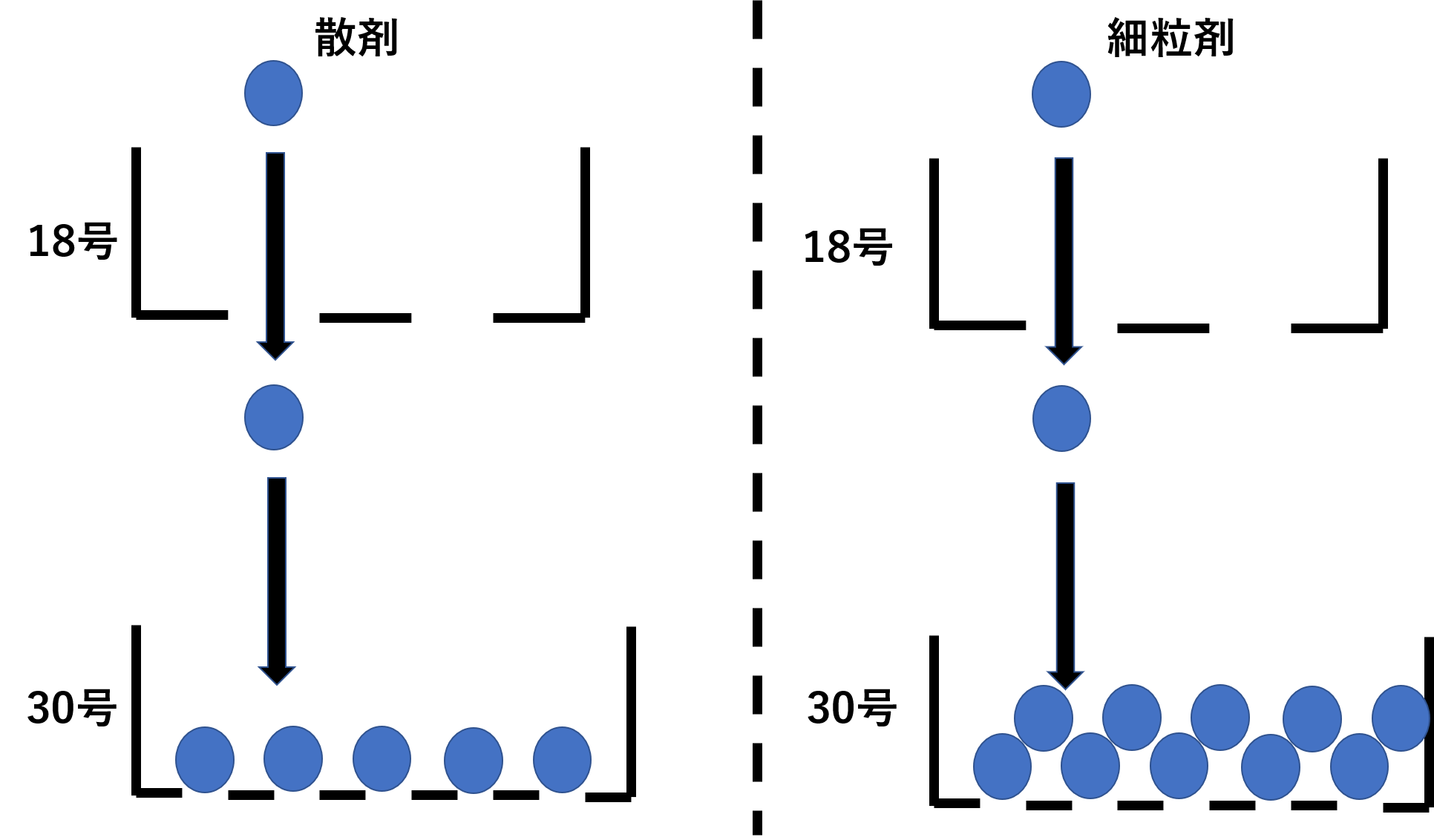

造粒した後に、粒の大きさを確認するためにふるいをかけますが、その時に大きさによって以下のようにわけられます。

- 散剤;18号(850μg)ふるいを全量通過し、30号(500μg)ふるいに残るものが5%以下のもの

- 細粒剤;18号(850μg)ふるいを全量通過し、30号(500μg)ふるいに残るものが10%以下のもの

顆粒剤の試験

製剤均一性試験法に適合します。そして溶出性試験法又は崩壊試験法に適合します。

製剤均一性試験法

製剤均一性試験法とは、個々の製剤の間での有効成分含有量の均一性を調べるための試験法を言います。簡単に言うと、薬の有効成分がちゃんと入っているよねと調べる試験です。

製剤均一性試験法には、含量均一性試験と質量偏差試験の2つの方法があります。

- 含量均一性試験;個々の製剤中の有効成分の含量を直接測定

- 質量偏差試験;個々の製剤の質量を精密に量り含量を推定

どちらの試験方法も試料を30個とり、初めに10個試験します。そこで問題が無ければ適合としますが、問題があるようなら残りの20個を再試験して再度判定します。

Sponsored Link

Sponsored Link

溶出性試験法

溶出性試験法は、経口製剤からの主成分の溶出を試験する方法です。こちらも簡単に言うと、薬がちゃんと水に溶けるよねと調べる試験です。

溶出性試験法には、回転バスケット法、パドル法、フロースルーセル法などがあります。たまに製薬会社のCMとかで、試験管の中にパドルがクルクル回っていて、薬を溶かす映像を見るかと思いますが、あれがパドル法です。ああいう感じで溶出性を見ていきます。

溶出性試験を覚えるゴロとして、

- カッパフロに溶出

- カッ;回転バスケット法

- パ;パドル法

- フロ;フロースルーセル法

- 溶出;溶出性試験法

イメージ作りの物語を。家に伝説のカッパが現れました。カッパを捕まえようとしたら、風呂の中に逃げ込みました。そのままなぜかカッパが溶けていなくなってしまったという話です。カッパと言えば、はなかっ〇ですよね。はなかっ〇はどこかのゆるキャラだと思っていましたが、子供が産まれてアニメのキャラというのを知りました(笑)

崩壊試験法

崩壊試験法は試験液中に定められた条件で規定時間内に崩壊するかどうかを確認する試験です。試験液には、組成が胃液に似た崩壊試験第1液、腸液に似た崩壊試験第2液などがあります。

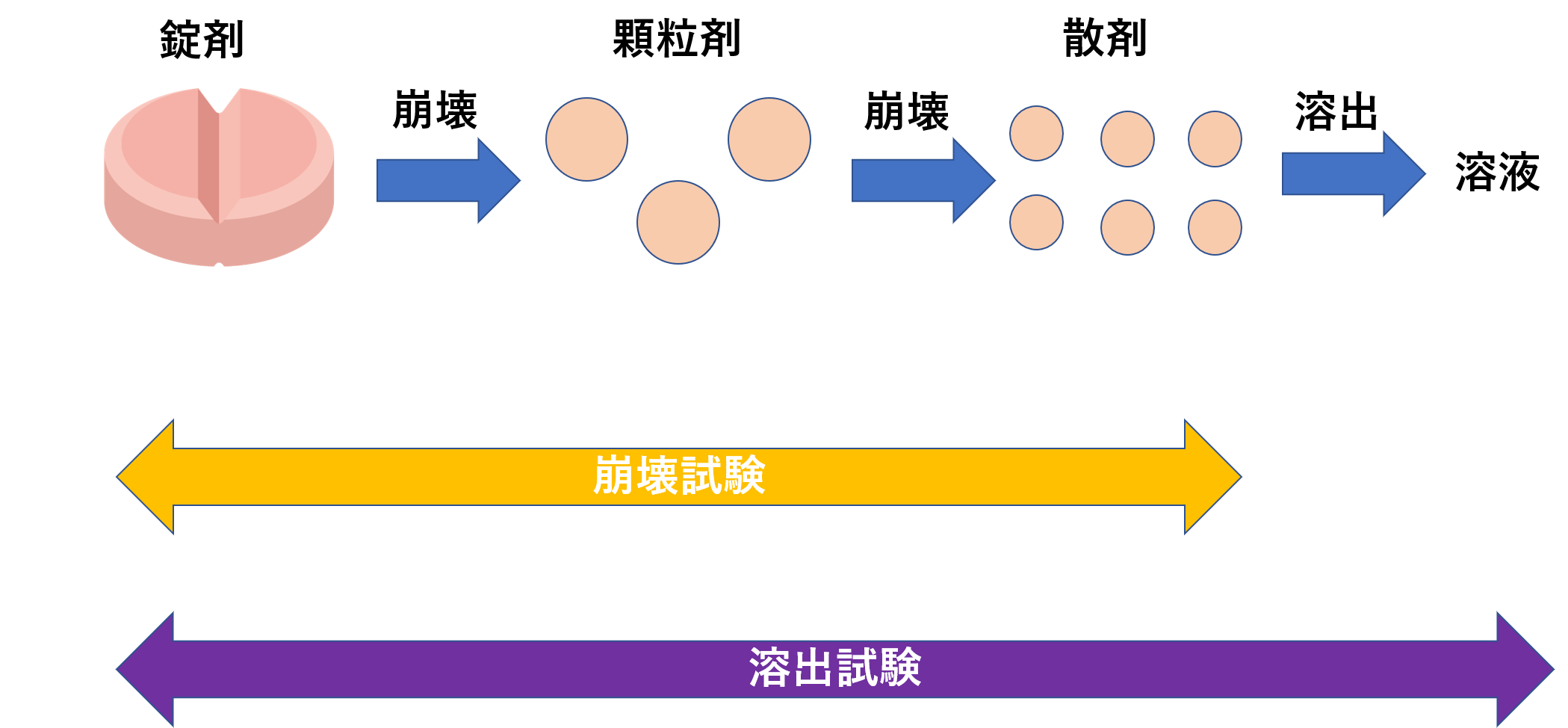

ちなみに先ほどの溶出試験と何が違うかというと、次のイメージです。錠剤が崩れて顆粒剤となります。顆粒剤はさらに崩壊して散剤となります。崩壊した散剤は水に溶けるという流れです。散剤が崩壊試験法に適応されないのは、すでに崩壊しているからです。

容器

密閉容器を使います。

顆粒剤の長所と短所

- 長所;飛散しにくく、凝集性も少なく流動性がよい。

- 短所;顆粒剤と散剤は混合しにくい

散剤より流動性が高いのが顆粒剤の利点となります。

まとめ

- 顆粒剤は経口投与する粒状に造粒した製剤

- 顆粒剤の試験法は、製剤均一性試験法、溶出性試験法又は崩壊試験法などがある。