Sponsored Link

骨粗鬆症になるリスクを低減する特定保健食品(トクホ)や機能性表示食品

前回の脂質やコレステロールが高めの方に適した特定保健食品(トクホ)や機能性表示食品に続き、今回は骨粗鬆症になるリスクを低減する特定保健食品(トクホ)や機能性表示食品について見ていきます。

骨粗鬆症になるリスクを低減する特定保健食品(トクホ)や機能性表示食品の成分には以下のようなものがあります。

- カルシウム

- 乳塩基性タンパク質

- ポリグルタミン酸

- 大豆イソフラボン

Sponsored Link

Sponsored Link

カルシウム

サプリメントのカルシウムで主に含まれるカルシウムは炭酸カルシウムです。炭酸カルシウムは安価で使いやすいからです。

カルシウムは医薬品と相互作用を起こすものが結構あるので、併用には注意が必要です。

乳塩基性タンパク質

骨は古くなるともろくなって骨折しやすくなるため、日々生まれ変わっています。破骨細胞は古くなった骨を壊します。そして壊された部分を骨芽細胞が新しい骨を作ります。通常はこのバランスが保たれていますが、骨粗鬆症の患者等はこのバランスが崩れてしまっています。

とカルシウムの補正式1.png)

乳塩基性タンパク質はその名の通り塩基性のタンパク質で牛乳のホエーに含まれる成分です。乳塩基性タンパク質は破骨細胞による骨吸収抑制作用と、骨芽細胞による骨形成促進の両方に関わっていると考えられています。

乳塩基性タンパク質は牛乳アレルギーの人は摂取ができないので注意が必要です。

ポリグルタミン酸

ポリグルタミン酸はアミノ酸の一種のグルタミン酸がたくさん結合したもので、納豆のネバネバの成分です。ポリグルタミン酸はカルシウムを可溶化して吸収を促進すると考えられています。

ポリグルタミン酸は納豆アレルギーの人は摂取ができないので注意が必要です。

大豆イソフラボン

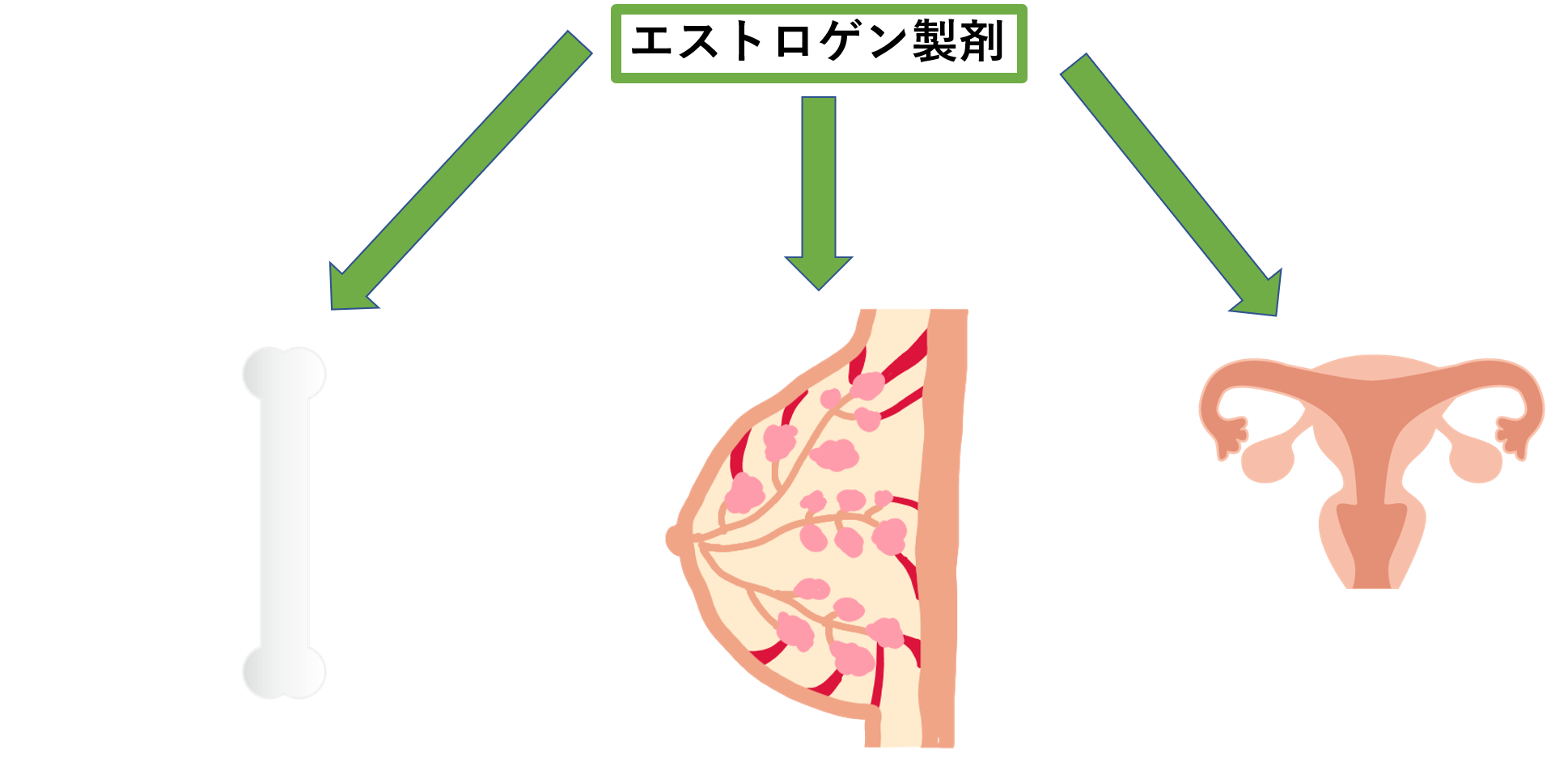

大豆イソフラボンは味噌や醤油に含まれていて、?菌の働きによって作られたアグリコン型イソフラボンと呼ばれる種類のイソフラボンです。アグリコン型イソフラボンは女性ホルモンのエストロゲンと構造が似ていて似たような作用を示すと考えられています。

女性は閉経によりエストロゲンの分泌が低下します。エストロゲンは破骨細胞の働きをコントロールして、カルシウムが過剰に溶けだすのを防いだり、骨形成を促進する働きがあります。

大豆イソフラボンは胎児の発育に影響を与える可能性があるので、妊娠中や授乳中の女性は使用しないように注意します。その他子宮内膜症、子宮筋腫、乳がん、子宮がん、卵巣がんなどホルモンに関わる疾患のある女性は使用しないように注意が必要です。

まとめ

- 骨粗鬆症になるリスクを低減する特定保健食品(トクホ)や機能性表示食品の成分には、カルシウム、ポリグルタミン酸、乳塩基性タンパク質、大豆イソフラボンなどがある。