Sponsored Link

食物連鎖と生物濃縮。生物体量(バイオマス)、生産力とは?

前回の酸性雨とヒートアイランド現象の原因では、酸性雨などを見ました。今回は食物連鎖について見ていきます。

食物連鎖

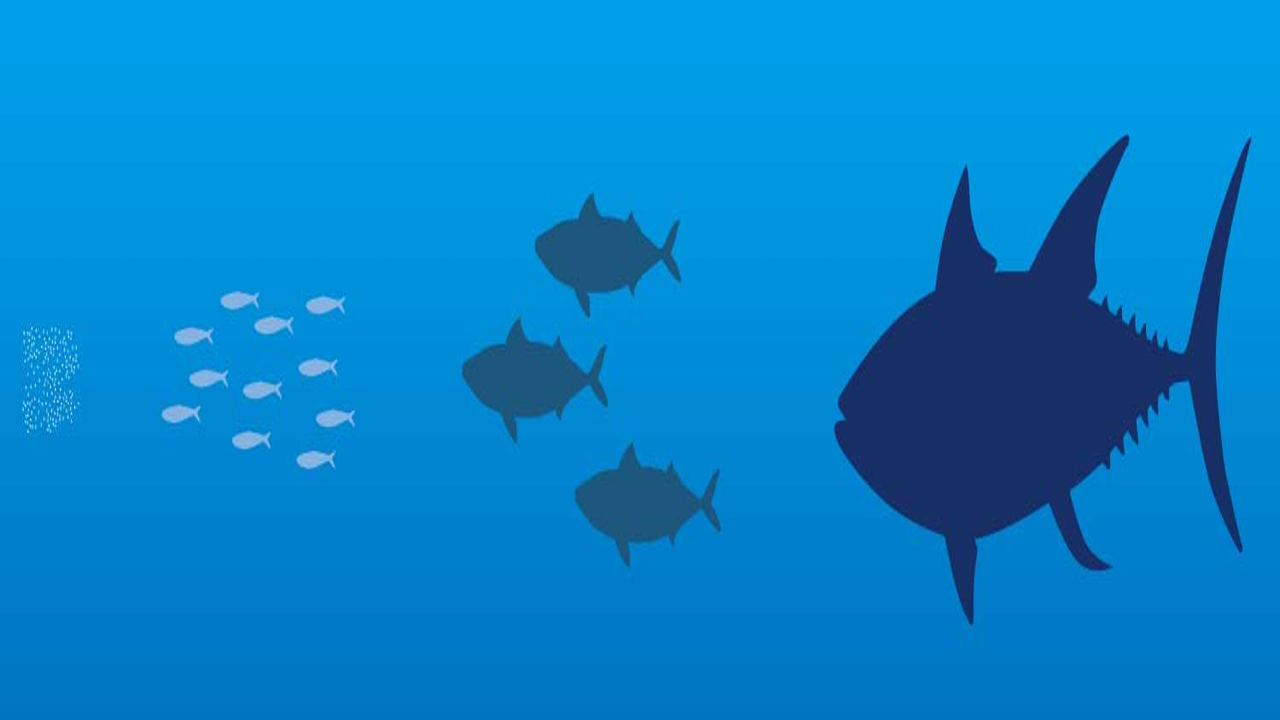

生物の間では食べる、食べられるという関係が連鎖していて、これを食物連鎖と呼びます。例えば、以下のような流れで食物連鎖が起こります。

- 植物プランクトンは動物プランクトンに食べられる

- 動物プランクトンは小さい魚に食べられる。

- 小さい魚は大きい魚に食べられる。

- 大きい魚はヒトに食べられる

この流れに沿うように一般的には一番最初の植物プランクトンが一番個体数が多く、一番最後のヒトが個体数が少なくなります。つまり以下のようなピラミッド型のような形となります。

、生産力とは?1.png)

生産力

このピラミッドでは上に行くにしたがって生産力が減ります。生産力とは体重を生産する力のことです。例えば太陽から光を浴びて、1000kgの草ができたとします。牛は草を食べて体重が100kg増えたとします。さらにヒトは牛を食べて10kg増えたとします。このようにピラミッドの上に行くにつれて体重を生産する力は減るのが一般的です。

、生産力とは?2.png)

似たような言葉にエネルギー同化率というものがあります。これを先ほどの牛の例で見て、草のエネルギー同化率が1%とすると

- 草;太陽エネルギーの1%から1000kgできた(1%のエネルギーを吸収した)

- 牛;草1000kgから体重100kg増えた(10%エネルギーを吸収した)

- ヒト;牛100kgから体重10kg増えた(10%エネルギーを吸収した)

となります。ここで言いたいことは、エネルギー同化率は一般的に植物より動物の方が大きくなるということです。これは動物には消化管があるため、効率よく吸収できるためです。

Sponsored Link

Sponsored Link

生物体量(バイオマス)

さらに、個体数に似たワードとして生物体量(バイオマス)も見てみましょう。生物体量(バイオマス)は生物体におけるトータルの質量をのことを言います。例えば非現実的ですが、世界中の植物を集めて質量を測ったとします。これが植物の生物体量(バイオマス)です。同様にヒトも全員集めて質量を測り、ヒトの生物体量(バイオマス)を測ったとします。この時それぞれの生物体量(バイオマス)を比べると、ヒトより植物の方が大きくなります。つまり生物体量(バイオマス)もピラミッドの上に行くにつれて減るのが一般的です。

、生産力とは?3.png)

ちなみに植物だけで生物体量(バイオマス)を見たとき、陸と海どちらがおおいでしょうか?これは陸の方が海より大きいと言われています。これは陸の方が光合成しやすいのが関わっていると言われています。

生物濃縮

水俣病では食物連鎖が起こり、生物濃縮が起こったことが原因と考えられています。このようにある物質の生体内濃度が生息環境中の濃度より高くなることを生物濃縮と言います。生物濃縮を起こしやすい物質の性質として、脂溶性があげられます。

生物濃縮を考える上で重要となってくるのが濃縮係数で、以下のように表されます。

- 濃縮係数=物質の生体内濃度/物質の環境中濃度

この濃縮係数が1以上であれば生物濃縮が起こっていて、1未満であれば生物希釈がおこっていると考えることができます。

まとめ

- 食物連鎖のピラミッドでは上に行くにつれて、個体数、生物体量(バイオマス)、生産力は減る

- 生物濃縮が起こりやすい物質の性質には脂溶性があげられる。