Sponsored Link

コホート研究と症例対照研究、相対危険度、寄与危険度、オッズ比の計算

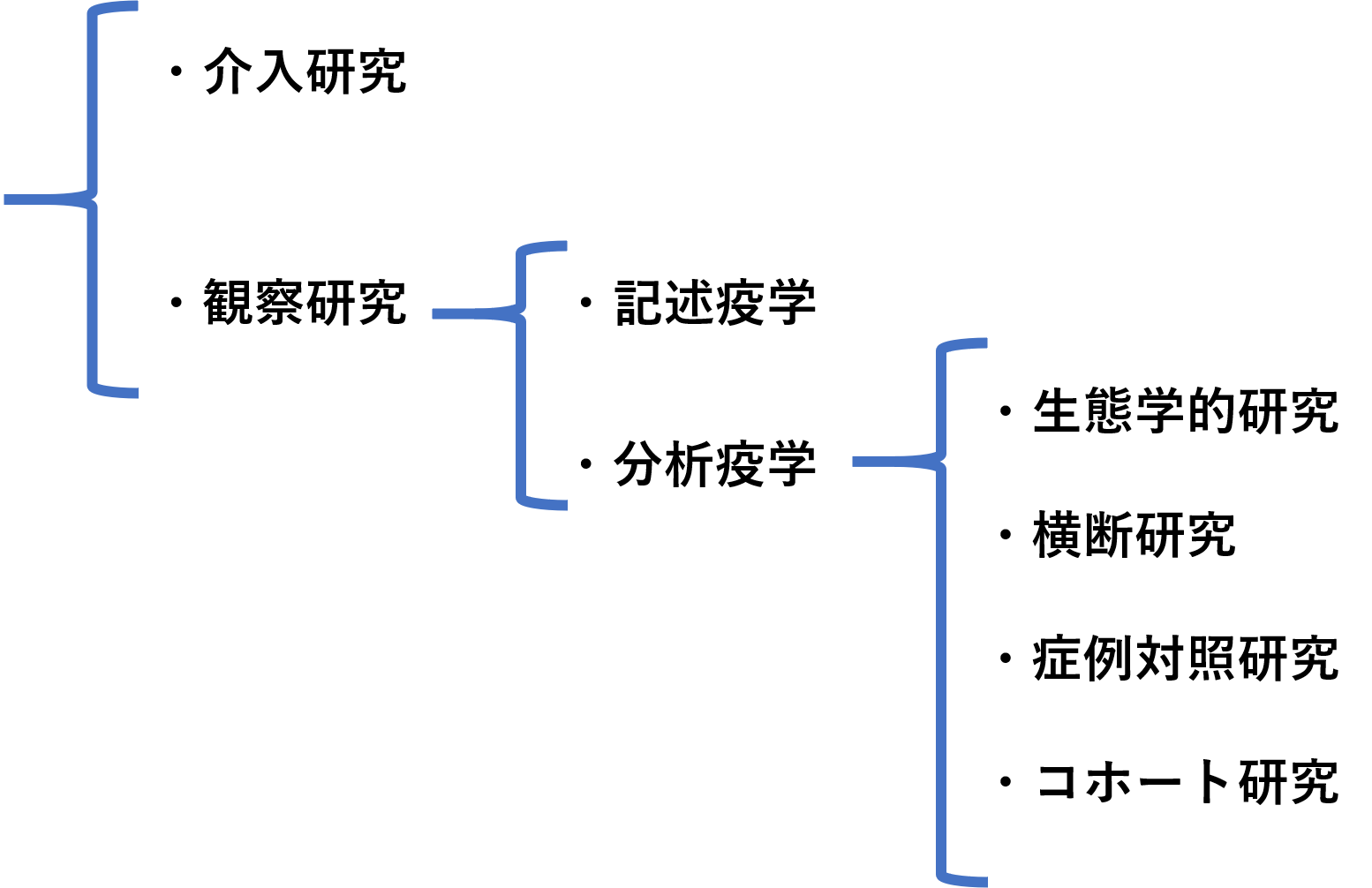

前回の記述疫学、分析疫学、介入研究の違いでは、記述疫学、分析疫学、介入研究について見ました。今回は、分析疫学のコホート研究と症例対照研究について見ていきたいと思います。

コホート研究

コホート研究の例から先に見ていましょう。一般的にタバコを吸っていると、肺がんになりやすいと言われています。そこで、タバコを吸っている人と吸っていない人が将来肺がんになったかどうかを比較します。

この例のように、コホート研究はリスク要因がある集団と、リスク要因がない集団を作り、それぞれの集団が将来ある病気の発病率を比較することです。特殊な例もありますが、一般的に現在から未来に観察するため、コホート研究は前向き研究となります。つまり前向き研究を簡単に言うと、要因を設定して、病気の有無を見るということができます。

コホート研究は前向き研究であるため、未来まで進むのに時間、労力、費用がかかるのがデメリットですが、罹患率がわかるため次の相対危険度や寄与危険度が算出できるのがメリットとなります。

相対危険度、寄与危険度

先ほどの例では将来肺がんになるかどうかがわかったように、前向き研究は罹患率がわかります。つまり、ある要因にさらされることがどれくらい病気につながるかというのがわかります。このことより以下の危険度が算出できます。

- 相対危険度;ある要因により疾病発生率が何倍になったかを示す。曝露群の発生率と非曝露群の発生率の比から算出

- 寄与危険度;ある要因により疾病発生率が何人増えたかを示す。曝露群の発生率と非曝露群の発生率の差から算出

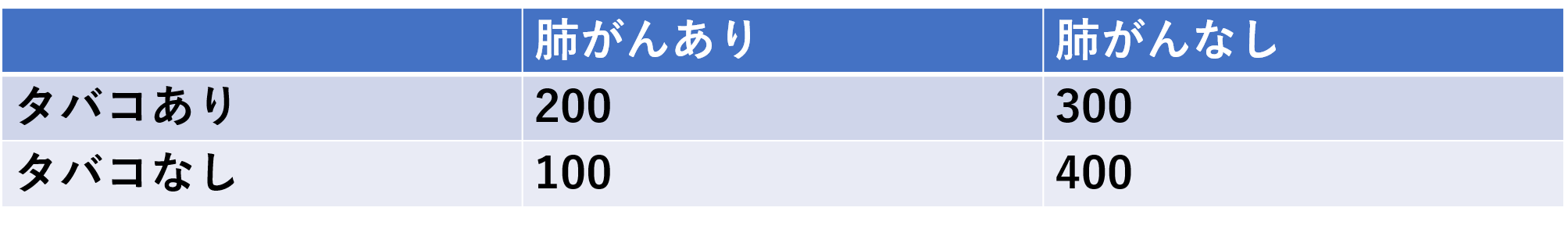

計算問題を見てみましょう。

例題

喫煙者と肺がんについてのコホート研究が実施されて、次の結果が得られた。この時の相対危険度を計算せよ。

相対危険度=曝露群の発生率÷非曝露群の発生率

で求められるのでした。

曝露群の発生率は、200/(200+300)=200/500です。

それに対して非曝露群の発生率は100/(100+400)=100/500です。

よって、相対危険度=(200/500)÷(100/500)=2となり、これが答えです。

Sponsored Link

Sponsored Link

症例対照研究

コホート研究が前向き研究だったのに対して、症例対照研究は後ろ向き研究と呼ばれます。イメージとしては症例対照研究はコホート研究の逆で、病気を設定して、要因の有無を観察します。先ほどの例でいくと、肺がんにかかっている人が過去にタバコを吸っていたかどうかを調べるわけです。

症例対照研究は、過去に遡るため、コホート研究と比べて費用、労力、時間がかからないことがメリットです。しかし、過去であるため記憶があいまいで不正確になったり罹患率が計算できません。そのため、次のオッズ比を計算することになります。

オッズ比

コホート研究では罹患率がわかったのに対して、症例対照研究では罹患率がわかりません。そのため、相対危険度の近似値としてオッズ比が算出されます。オッズは、ある事象が起こる確率と起こらない確率の比です。そして、オッズ比は症例対照研究の場合は、病気が起こるオッズと起こらないオッズとの比を言います。

こちらも計算問題を見てみましょう。

例題2

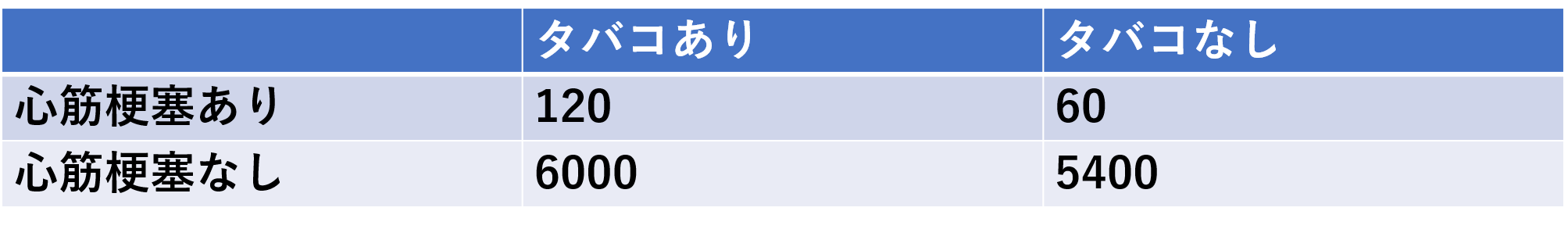

喫煙者と心筋梗塞について症例対照研究がおこなわれ、次の結果が得られた。この時のオッズ比を計算せよ。

オッズ比=病気が起こるオッズ÷起こらないオッズ

病気が起こるオッズは、症例の集団がタバコを吸っていたかどうかとなるので、120/60となります。

それに対して起こらないオッズは、対照の集団がタバコを吸っていたかどうかとなるので、6000/5400となります。

よって、オッズ比=(120/60)÷(6000/5400)=1.8となり、これが答えです。

まとめ

- コホート研究は前向き研究。

- コホート研究は相対危険度、寄与危険度が計算できる。

- 症例対照研究は後ろ向き研究。

- 症例対照研究はオッズ比が計算できる。