Sponsored Link

薬学部のCBTを合格するには

薬学部が4年制から6年制になったのに伴い、CBTが始まりました。オスキー(OSCE)が実技試験であったのに対して、CBTはパソコンを使った選択問題の試験になります。

CBTは4年時に行われ、オスキー(OSCE)とともに合格しなければ、5年生にあがることができません。

CBTを合格するためにヒントをまとめたので、参考にして合格してください。

CBTの出題範囲

CBTの出題範囲は以下のようになっています。

ゾーン1

- 物理系薬学(30題)

- 化学系薬学(35題)

- 生物系薬学(35題)

ゾーン2

- 医療薬学[薬理・薬物治療系](60題)

- 医療薬学[情報系](15題)

- 医療薬学[薬剤系](35題)

ゾーン3

- 基本事項(10題)

- 薬学と社会(20題)

- 衛生薬学(40題)

- 薬学臨床(30題)

以上310題となっています。問題の内容としては、一問一答のような選択問題です。1題につき5つくらいの選択肢があり、選ぶ形式になります。

オスキー(OSCE)が大学内では問題が一緒だったのに対して、CBTは一人一人の問題が異なるのが大きな特徴です。休み時間とかに、「あの問題わからなかったよね?」と言っても、友達はその問題にあたっていない可能性もあるということです。

Sponsored Link

Sponsored Link

CBTを合格するために意識すること

CBTに合格するには、合格基準を知る必要があります。合格基準は、310題中186題(60%)以上正解することです。この合格基準は皆さんも理解していると思います。

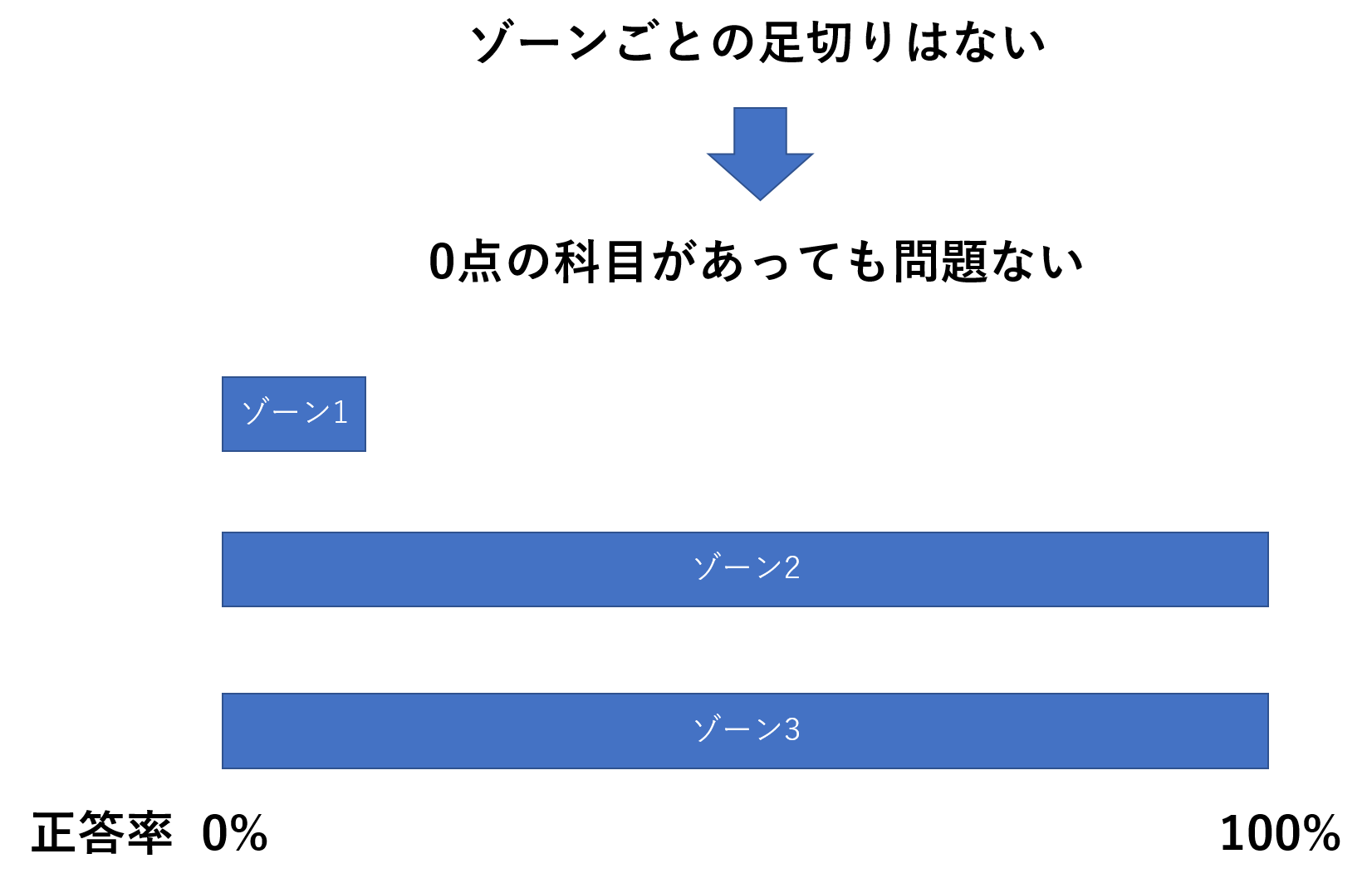

では、次の一文があったことを知っていますか?ゾーンごとの足切り点はありません。

何が言いたいか、わかりますか?満遍なく出来る必要がないのです。極端な話、ゾーン1が0点で、ゾーン2とゾーン3が満点なら問題なく合格ということになります。これを意識して勉強することで効率よく取り組めます。

オススメの勉強法

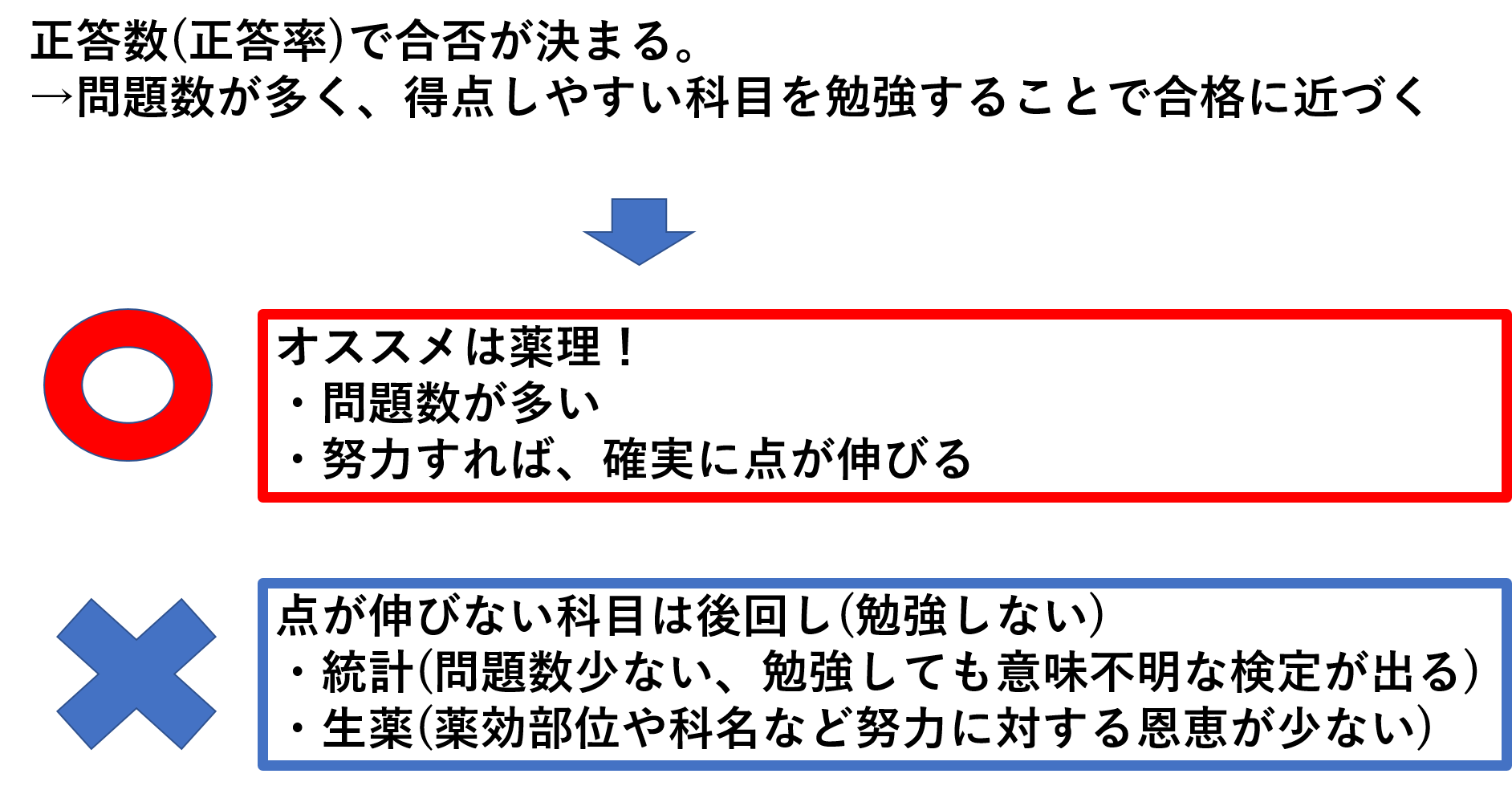

私がオススメするのは、まず薬理から勉強することです。薬理は問題数が多く、問題内容としても努力して勉強すれば、確実に点が伸びる分野です。薬理を固めた後は、自分の得意分野を開拓していけばいいと思います。

皆様よりご要望があり、薬理をまとめました。丁寧にまとめたつもりなので、良ければ見てみてください。

薬理が完成したので、次に要望が多かった薬剤を次はまとめました。

薬剤も完成したので、次は衛生をまとめました。

衛生も完成したので、次は化学をまとめました。

化学も完成したので、次は生物をまとめました。

生物も完成したので、次は物理をまとめました。

わかっていると思いますが、努力しても点数に繋がらない分野や問題数が少ない科目は後回しにしましょう。例えば、統計学や生薬の分野です。極端に言えば、これらの科目は、勉強しなくてもいいと思います。CBTは記述問題ではなく、選択問題なので運任せで点が取れる可能性があります。

CBTはいつから勉強すればいいのか?

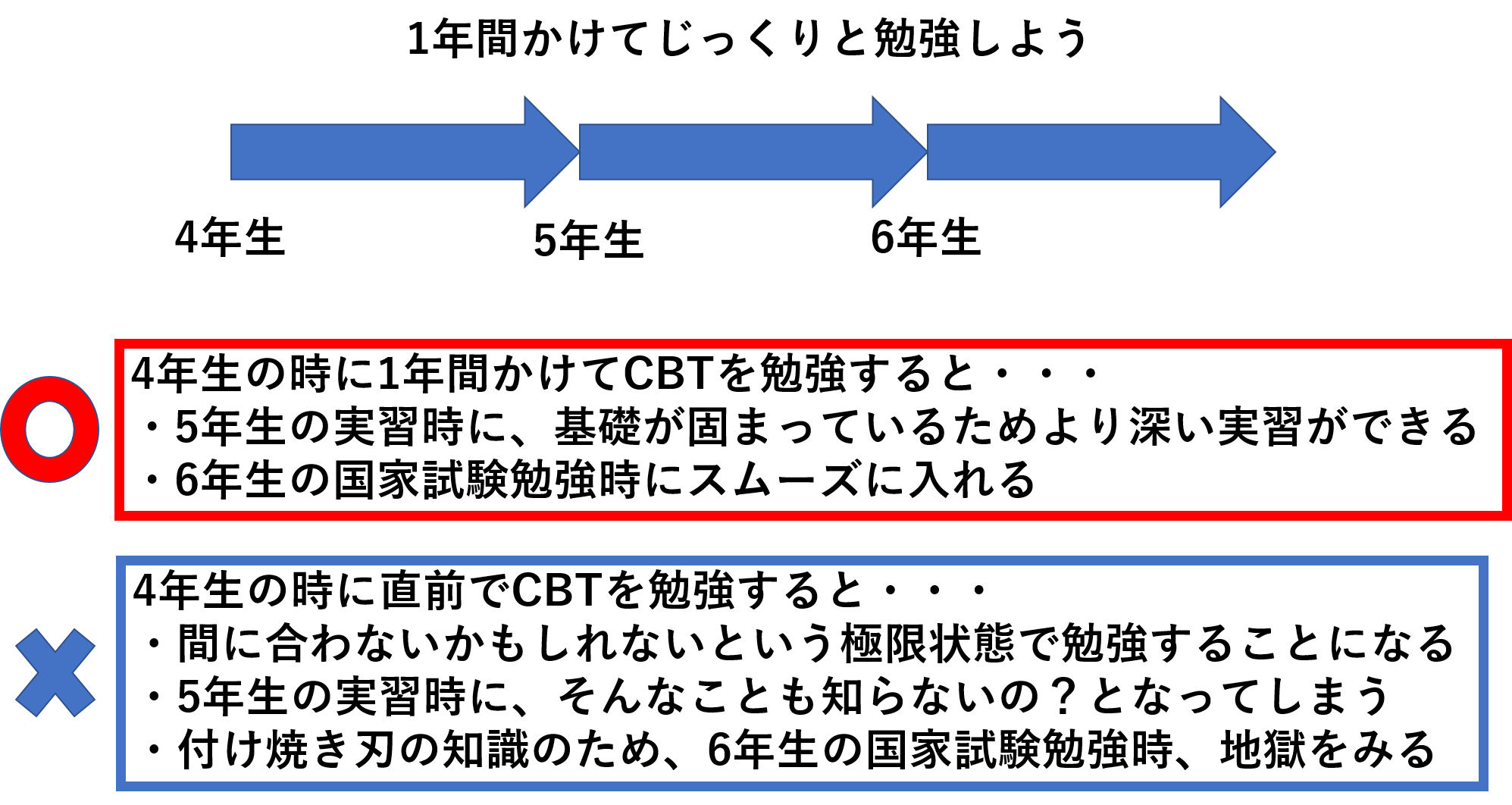

先輩から「CBTは受かるから、夏休み明けからやればいいよ。」とか色々経験談を聞いていると思います。確かに直前で勉強しても(勉強しなくても)、受かると思いますが、1年間本気で取り組むことをオススメします。

なぜかと言うと、国家試験の勉強の基本となるからです。CBTの試験レベルは、国家試験の基礎問題と同じくらいのレベルだと思います。国家試験を合格するためには、いかに基礎問題で点を取れるかにかかっています。CBTを本気で勉強しておけば、6年生になって、いざ国家試験の勉強を始めるときにもスムーズに入れます。

何を使って勉強するか

CBTの参考書を出している会社はいくつかあります。正直言って、どの会社のものを使っても構いません。

もし大学で、外部の予備校の先生が、授業してくれる環境にあれば、そこの予備校の参考書を使うと、スムーズに勉強出来るので、オススメです。それ以外のものを選びたければ、大学の購買や図書館で立ち読み出来るので、自分にあった参考書を使って勉強しましょう。選んだ参考書を1年間かけて、何周もすれば間違いなく受かるでしょう。

参考書だけでは不安と言う人は、過去問をやってもいいです。

どこの大学の誰がまとめているかは、わかりませんが、CBTが近づくと過去問や、今年の問題が流れてきます。自分の大学のCBTの試験日が後ろであるほど、問題が流れてくる可能性が高まります。

過去問をやっていれば、本番で同じ問題がでる可能性があります。しかし、過去問にばかり目がいってしまうと、参考書がおろそかになり、全てが中途半端な状態で本番を迎えることになるため、注意が必要です。参考書をベースにして、最後の仕上げ程度に過去問を少しみるくらいでいいと思います。

1年間本気で勉強すれば、間違いなく受かると思うので、しっかり勉強して合格しましょう。OSCEとともに合格することをお祈りしております。

まとめ

- 足切りが存在しない。

- 薬理から勉強する。努力が点数に結びつかない教科は最後にやる。

- 国家試験のベースになるので、1年間かけて勉強する。