Sponsored Link

気体分子運動論、並進運動、回転運動、振動運動

高校では気体の状態方程式について学びました。皆さんは気体の状態方程式は得意でしたか?私は今でも覚えているのが、某大学の入学試験で気体の状態方程式の問題が出てきてフルボッコにされたことです(笑)今回はそれに関連した気体分子運動論について見ていきたいと思います。

まず気体分子運動論は以下の条件を満たす理想気体により作られた理論です。

- 分子の衝突は完全弾性衝突であり、運動エネルギーは保存される

- 分子間に引力も斥力も働かない

- 分子は主さをもつが体積は無視できる

気体分子運動論では、分子は速く運動しているものもあれば遅く運動しているものもあり、絶えずその速度は変化していると考えます。このような変化はどのようにして生まれるのでしょうか?もうチラッと言葉が出てきていますが、この変化を作るのが運動エネルギーです。そこで、気体分子の運動エネルギーについてもう少し見ていきましょう。

Sponsored Link

Sponsored Link

気体分子の運動エネルギー

気体分子の運動のもととなる運動エネルギーは以下のものがあります。

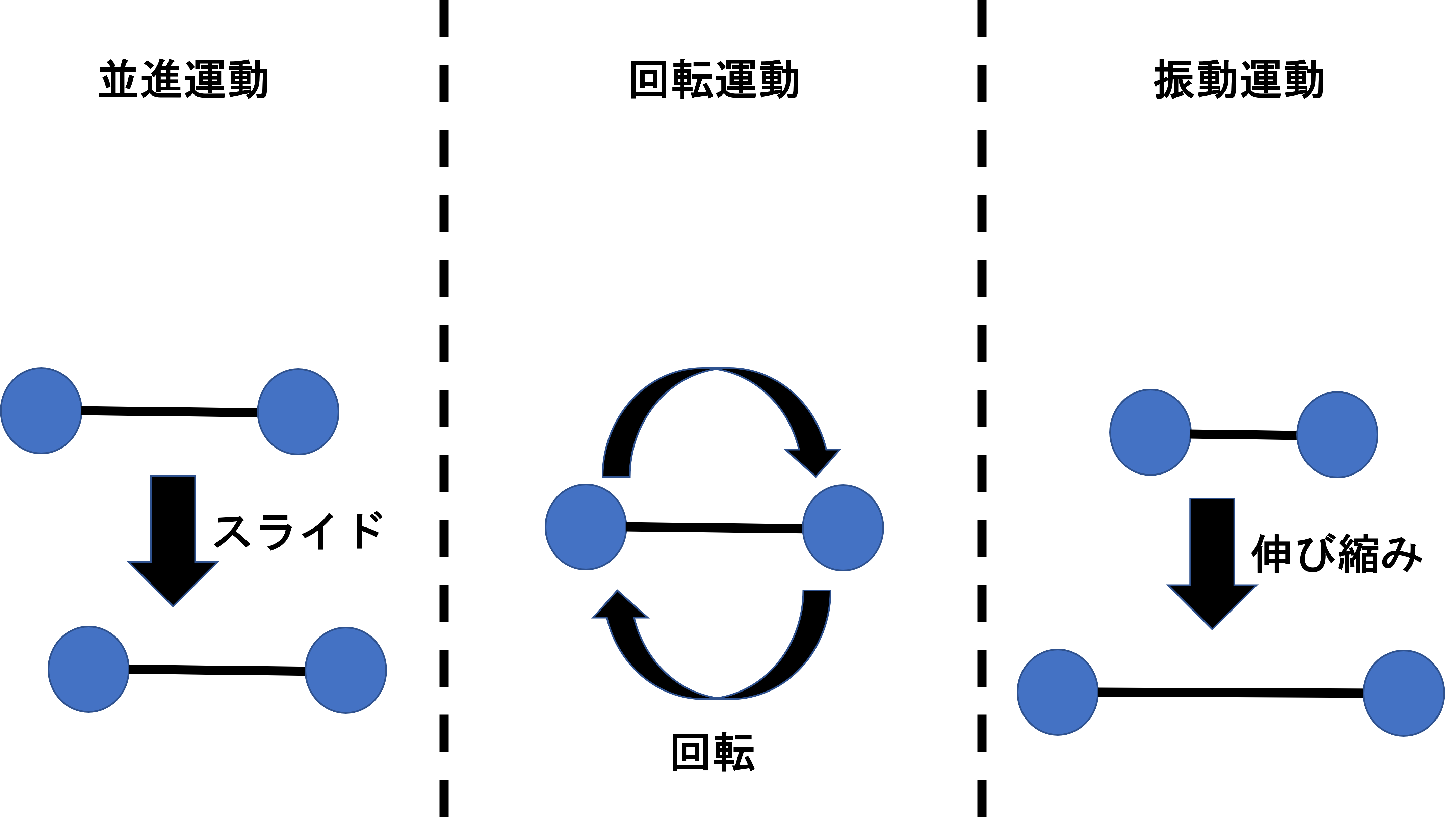

- 並進運動;スライドする運動

- 回転運動;グルグル回る運動

- 振動運動;伸び縮みする運動

気体分子の運動エネルギーはこれらの和で表されるので、

- 気体分子の運動エネルギー=並進運動エネルギー+回転運動エネルギー+振動運動エネルギー

とも言えます。

ただしHe、Ne、Arなどの単原子分子は並進運動のみとなり、N2やO2などの二原子分子以上の場合は回転運動や振動エネルギーが関わってきます。またこれらの運動は温度による影響も受け以下のようになります。

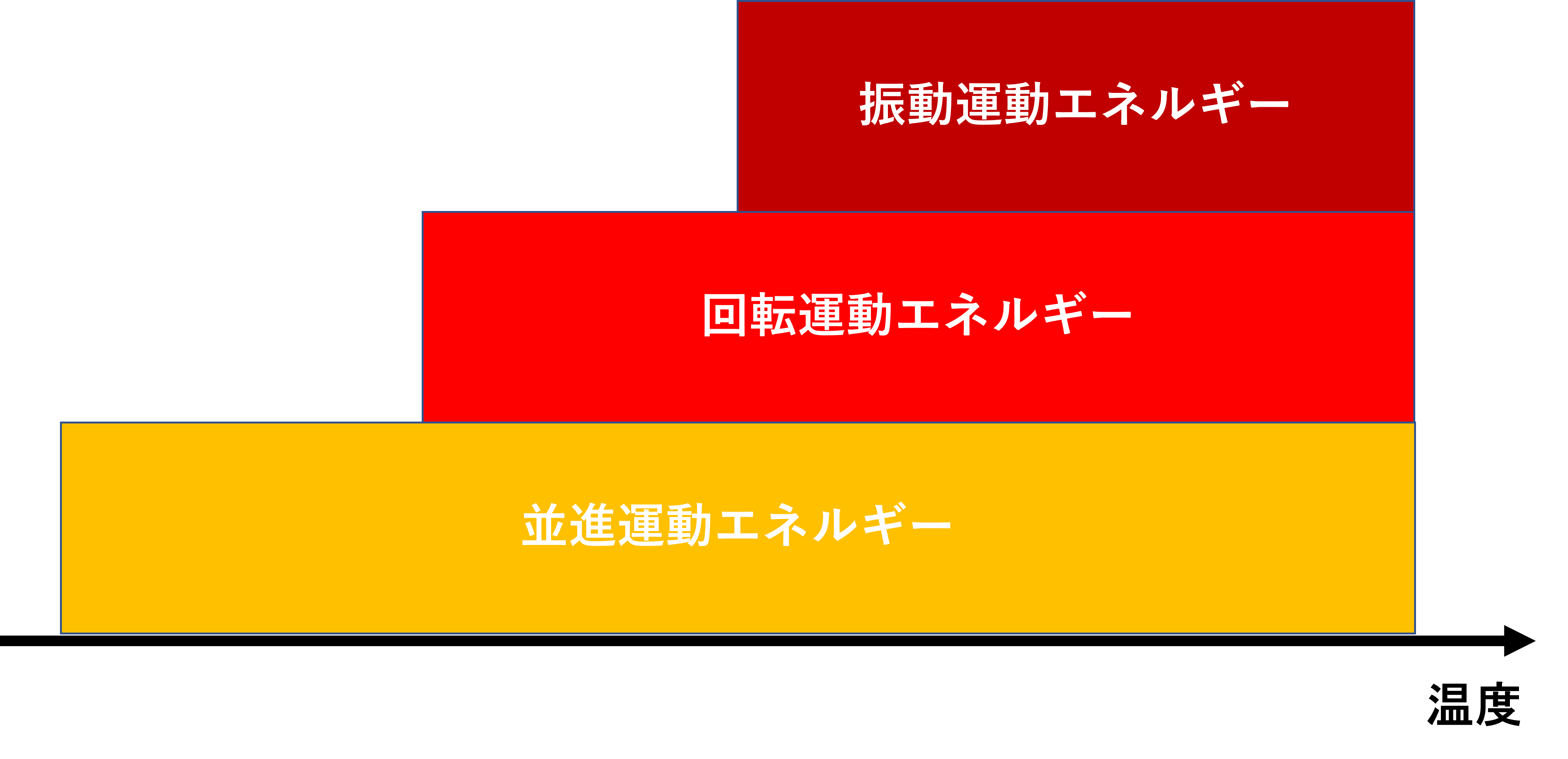

- 低温;並進運動

- 中間;並進運動+回転運動

- 高温;並進運動+回転運動+振動運動

要するに温度が上がっていくにつれて、階段式にエネルギーが増えてきます。

さて、今までは気体の運動エネルギーについて見てきましたが、これらの運動エネルギーはどのような値をとるのでしょうか?最後に気体の運動エネルギーの量子化について簡単に見ていきたいと思います。

分子運動の量子化

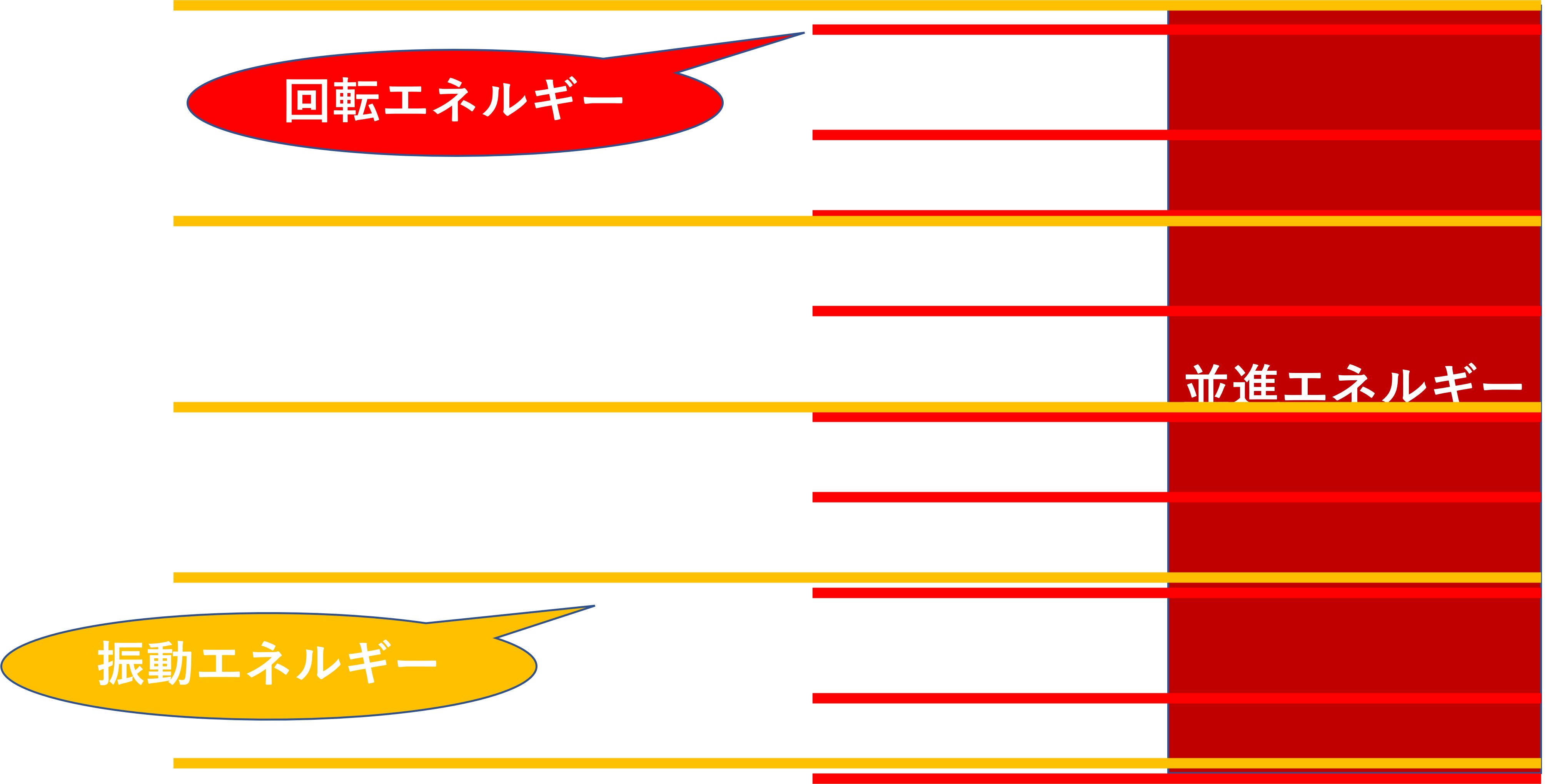

エネルギーは量子化(量を単位化すること)されていて不連続な値を示します。要するにエネルギーの値が飛び飛びになっているということです。振動エネルギーや回転エネルギーの間隔は広く不連続となりますが、並進エネルギーは間隔があまりにも狭すぎるため連続しているとみなされます。

言葉だとわかりにくいですが、上の図で言うと並進エネルギーだけ線が細かすぎて間隔が見えないということです。

まとめ

- 気体分子の運動エネルギー=並進運動エネルギー+回転運動エネルギー+振動運動エネルギー