Sponsored Link

電磁波と吸光度

私たちの身の回りでは検査機などで電磁波が使われています。そのため原理などを知る上で電磁波の知識が必要です。今回は電磁波や吸光度について見ていきたいと思います。

電磁波

電磁波は波動性と粒子性の性質を持ち、真空中では光と同じ速さcで進みます。ここで、波動という言葉が出てきましたが、高校物理の波動を簡単に確認します。

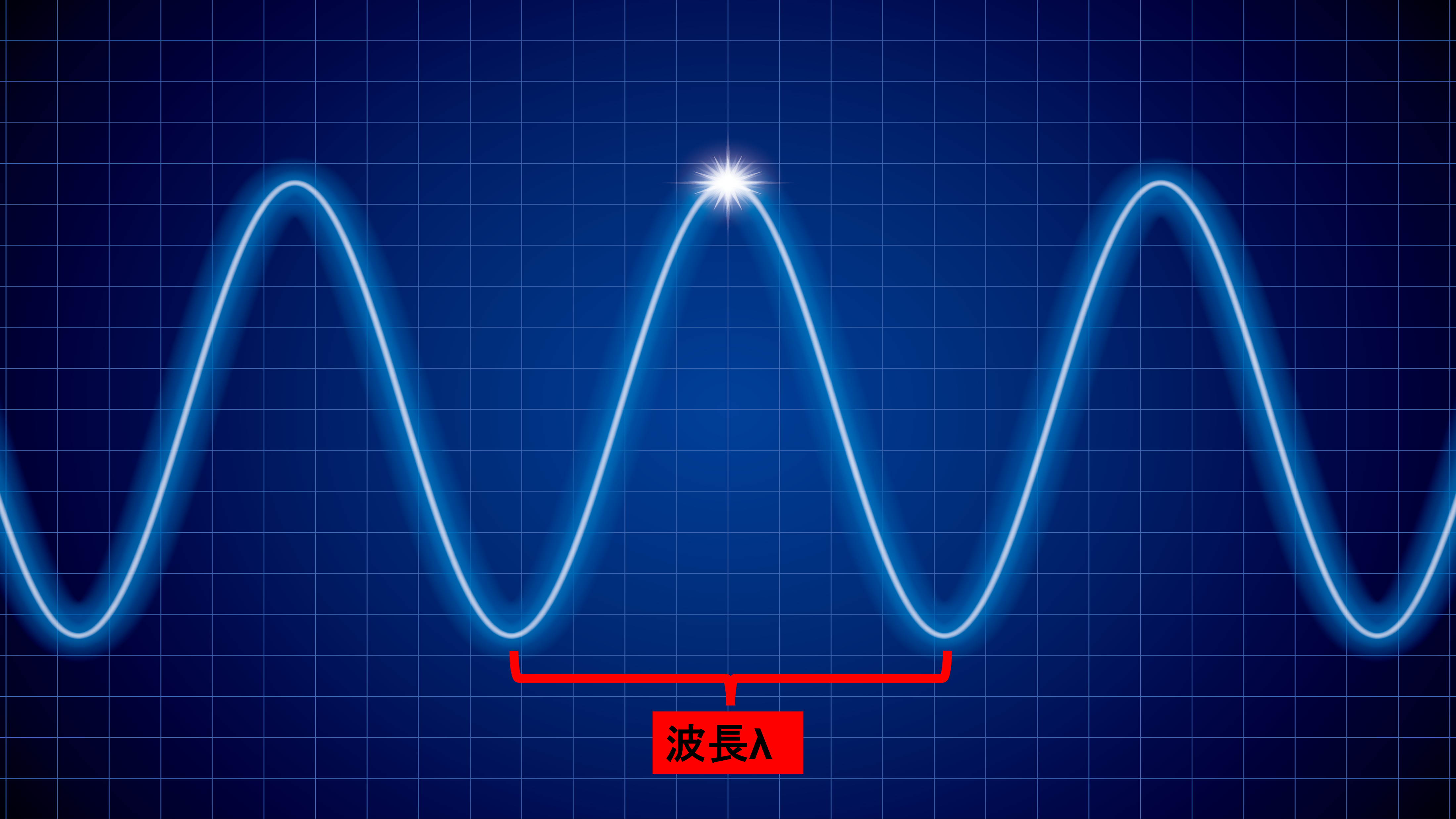

波の繰り返し1つ分(山から山、もしくは谷から谷)の長さを波長λと言います。そして1秒間に往復する回数を振動数(周波数)と言い、電磁波ではνで表します。真空中の場合はc=νλが成り立ちます。

そして電磁波は波長によって、γ線、X線、紫外線、可視光線、赤外線、マイクロ波、ラジオ波などに分類されます。ここで波長の長さのゴロを紹介します。

- 電波バツグン、しかしせまいラジオ局

- 電波;電磁波

- バツグン;X線(Xをバツとみている)

- し;紫外線

- かし;可視光線

- せ;赤外線

- まい;マイクロ波

- ラジオ局;ラジオ波

イメージ作りの物語を言うまでもないですが、とても狭いラジオ局ですが、電波は抜群にいいというお話です。私はほとんどラジオを聞きませんが、皆さんはラジオは聞くでしょうか?

Sponsored Link

Sponsored Link

電磁波のエネルギーはプランク定数と呼ばれる定数hを用いると、E=hνとなります。先ほどのc=νλを代入すると、E=hc/λともいうことができます。これらの式から、振動数が大きい、もしくは波長が小さいほどエネルギーが高くなることがわかります。

吸光度

強度I0の入射光が試料溶液を通って強度Iの透過光になったとき、その比率I/I0を透過度tと言います。この透過度にマイナスlogをつけたものを吸光度Aと言います。この時吸光度Aは、試料を通過する光路長lと試料中の化合物の濃度cに比例します。これをLambert-Beerの法則と言います。kを比例定数としたときにA=kclと表されます。

Lambert-Beerの法則は難しく考える必要はありません。光路長lについてはトンネルをイメージした時に長いトンネルと短いトンネルどちらの方が光が先に届きにくいかを考えれば、長い方が届きにくいつまり光を吸収されるということになりますよね。濃度cについても、トンネルの長さが一緒のときに、車がいっぱいあるトンネルと、車がほとんどないトンネルを考えたときに、車がいっぱいあるトンネルの方が光が届きにくくなります。

そしてLambert-Beerの法則をもとに、濃度が1mol/L、光路長が1cmの時のkを、モル吸光係数と言います。さらに、濃度が1w/v%、光路長が1cmとしたときのkを比吸収度と呼びます。

吸光度は計算問題が出てくるので、次回計算偏をまとめていきます。

まとめ

- 電磁波のエネルギーは振動数が大きい、もしくは波長が小さいほどエネルギーが高くなる

- 吸光度は試料を通過する光路長lと試料中の化合物の濃度cに比例する