Sponsored Link

S4.ホルモン調製薬および代謝調整薬、男性ホルモンと禁止物質

前回のS3.ベータ2作用薬、ドーピングにならないβ2吸入薬がある。ではS3について見ました。今回は、S4.ホルモン調製薬および代謝調整薬について見ていきたいと思います。

男性ホルモンと女性ホルモン

S4の薬の前に男性ホルモンや女性ホルモンの関係について確認しておきます。

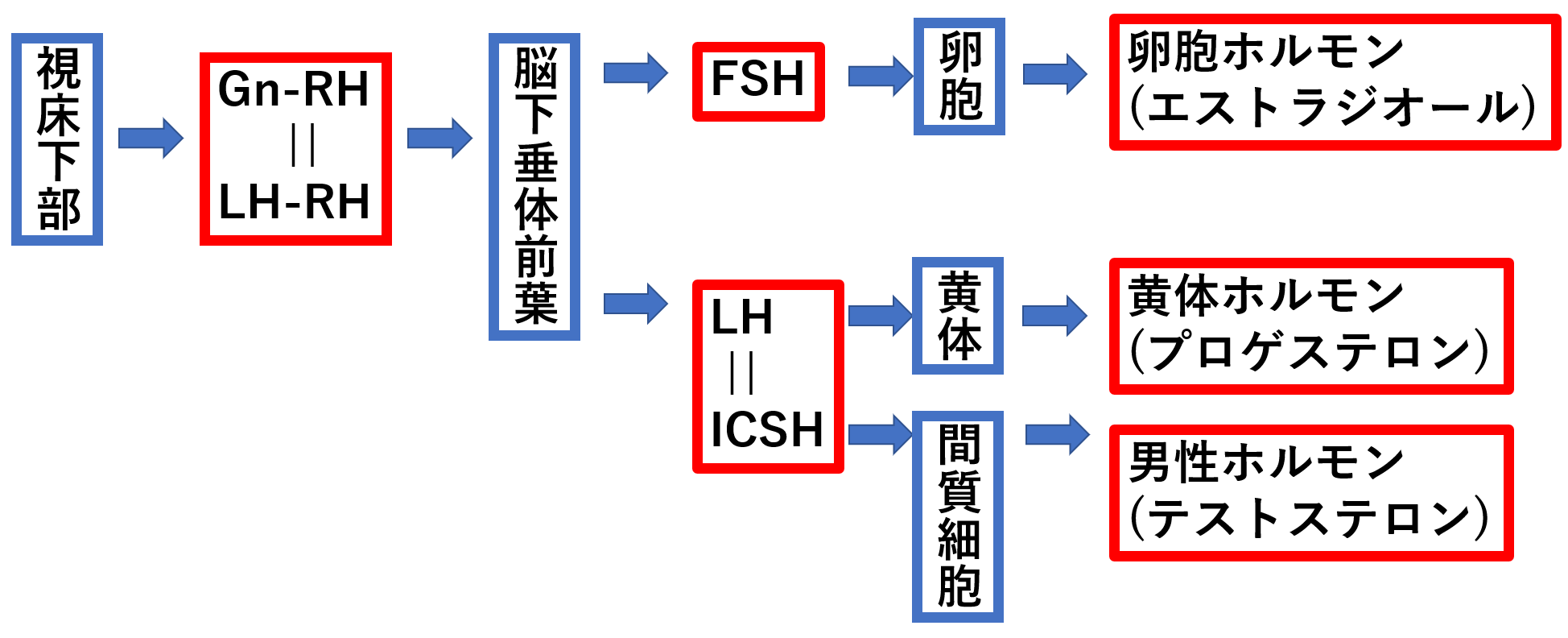

視床下部から黄体形成ホルモン放出ホルモン(LH-RH;Luteinizing Hormone-Releasing Hormone)が出てきます。ちなみに性腺刺激ホルモン放出ホルモン(Gn-RH;Gonadotropin Releasing Hormone)とLH-RHは同じです。

この黄体形成ホルモン放出ホルモン(LH-RH)が脳下垂体前葉にある、黄体形成ホルモン放出ホルモン受容体にくっつくと、黄体形成ホルモン(LH)が出てきます。ちなみにLHは男性に働く場合は、間質細胞刺激ホルモン(ICSH;Interstitial Cell stimulating Hormone)と呼ばれ、同じものです。黄体形成ホルモン(LH)の他にも、卵胞刺激ホルモン(FSH;Follicle Stimulating Hormone)も、脳下垂体前葉から放出されます。

最終的に、以下のものが出てきます。

- 卵胞刺激ホルモンが卵胞に作用し、卵胞ホルモン

- 黄体形成ホルモンが黄体に作用し、黄体ホルモン

- 間質細胞刺激ホルモンが間質細胞に作用し、男性ホルモン

Sponsored Link

Sponsored Link

S4.ホルモン調製薬および代謝調整薬

ざっとホルモンの関係を確認したところで、S4の禁止物質について見ていきます。S4の禁止物質の代表例には以下のようなものがあります。

- アロマターゼ阻害薬

- 選択的エストロゲン受容体調節薬(SERMs)

- インスリン類

アロマターゼ阻害薬

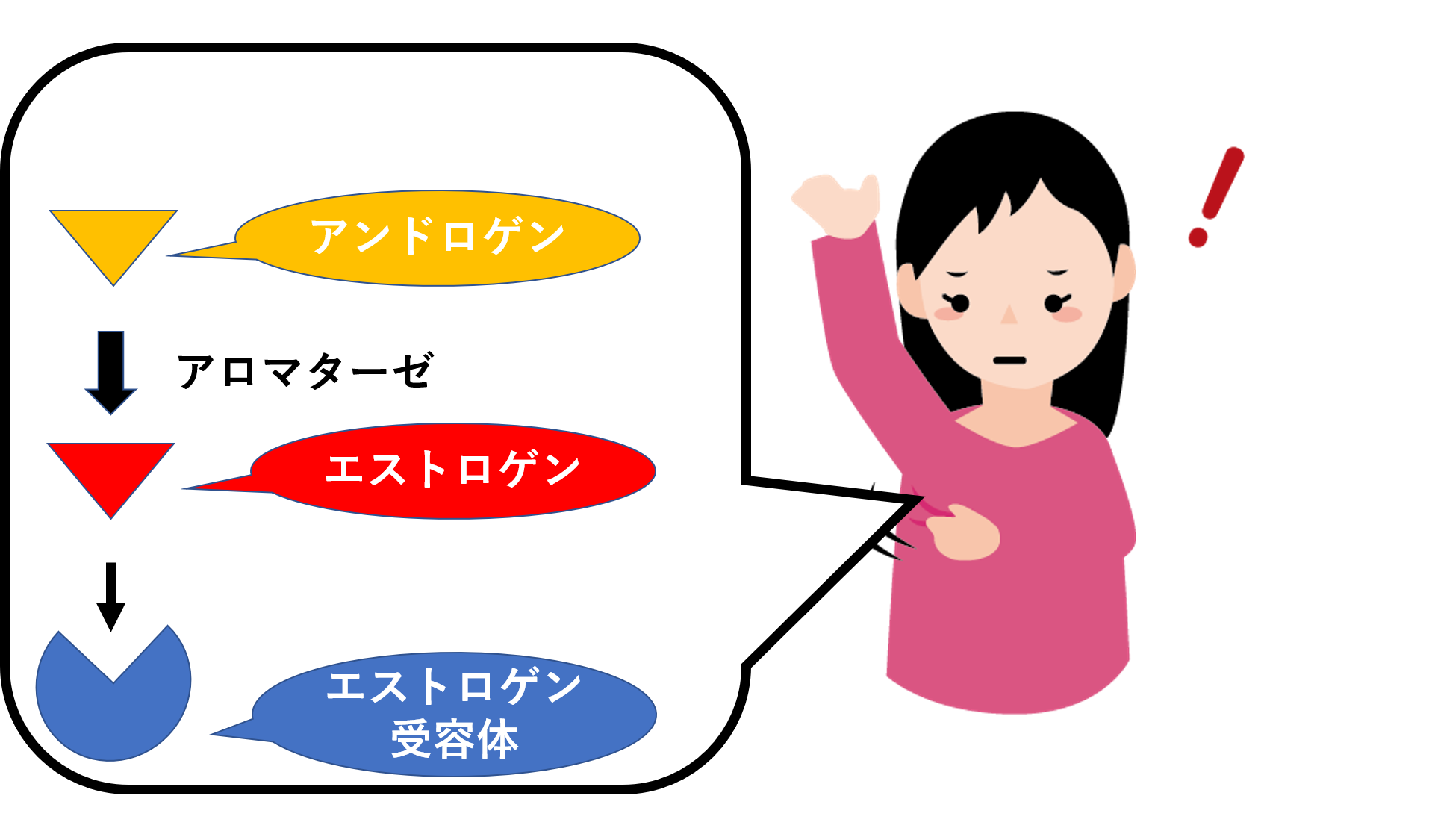

先ほどの卵胞ホルモンはエストロゲンと呼ばれ、主なものにエストラジオール、エストロン、エストリオールなどがあります。

それに対して男性ホルモンはアンドロゲンと呼ばれ、主なものにテストステロンがあります。

エストロゲンは、アンドロゲンにアロマターゼと呼ばれる酵素が作用して作られます。アロマターゼ阻害薬はアロマターゼを阻害することで、エストロゲンの合成を阻害します。

この図からもわかるようにアロマターゼ阻害薬を使うことでアンドロゲンが変換されず維持されるようになってしまうため禁止となっています。

選択的エストロゲン受容体調節薬(SERMs)

閉経して女性ホルモンが低下すると、骨粗鬆症などのリスクが高まります。これらの薬は骨のエストロゲン受容体に作用することで、閉経後骨粗鬆症などに使われます。

ただし、相対的に男性ホルモン側にバランスを傾けてしまうために禁止物質となっています。

インスリン類

インスリンと言えば、血糖値を下げる薬として有名ですが、その他にも骨格筋においてグルコースの利用とアミノ酸の合成や貯蔵を促進します。その結果タンパク合成が進むため禁止物質となっています。

まとめ

- 男性ホルモンの生成や分泌促進にバランスを傾ける薬は禁止物質となりうる。